Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Eine Kaiserkrönung läuft aus dem Ruder

Als Heinrich V. (römisch-deutscher König 1106-1125, ab 1111 Kaiser) sich am 12.2.1111 in Rom von Papst Paschalis II. (Pontifikat 1099-1118) zum Kaiser krönen lassen wollte, kam es zu einem Eklat: Die deutschen Fürsten glaubten die Bedingungen, unter denen der Papst Heinrich krönen wollte, nicht akzeptieren zu können. Die Krönungszeremonie lief aus dem Ruder und der Tag endete mit der Gefangennahme des Papstes durch Heinrich. Dadurch konnte dieser weitreichende Zugeständnisse in der strittigen Frage der Investitur der deutschen Bischöfe durch den Herrscher und seine Kaiserkrönung am 13. April erlangen. Alles schien nach einem Erfolg für Heinrich V. auszusehen.

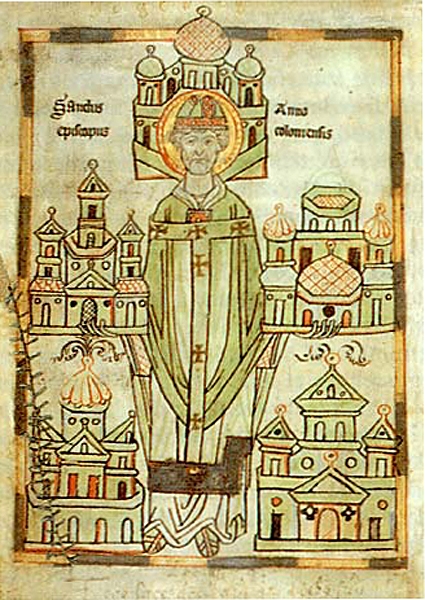

Langfristig gelang es dem Papst durch diesen Vorfall jedoch, die beteiligte Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen. Das führte zur Bannung Heinrichs im September 1112 durch Erzbischof Guido von Vienne (um 1060-1124), den späteren Papst Calixt II. (Pontifikat 1119-1124), die Paschalis bestätigte. Das hatte auch Auswirkungen auf Heinrichs V. Position bei den deutschen Fürsten, denn die Bannung führte zu einer weiteren Polarisierung bestehender Konflikte. Bereits 1112 kam es zu Auseinandersetzungen mit dem sächsischen Herzog Lothar (als Lothar III. 1125-1137 römisch-deutscher König, ab 1133 Kaiser), die sich an einer Kleinigkeit entzündet hatten, aber zur Absetzung Lothars und seines Gefolgmannes Graf Rudolf von Stade (gestorben 1124) durch Heinrich führten. Zwar wurden beide kurz darauf wiedereingesetzt, doch belastete Heinrichs zunehmend weniger auf Konsens ausgerichteter Herrschaftsstil sein Verhältnis zu Lothar, aber auch zu anderen Fürsten. Die päpstliche Bannung des Reichsoberhauptes verschärfte das schwierige Verhältnis weiter. Ein wichtiger Austragungsort dieser Konflikte war das Rheinland, nachdem sich 1114 der Kölner Erzbischof Friedrich I. von Schwarzenburg gegen den Kaiser erhoben und eine Koalition aus rheinischen Fürsten um sich versammelt hatte. In diesem Zusammenhang ist der angebliche Zug Heinrichs gegen die Friesen zu betrachten.

Auf einem Hoftag in Mainz zu Epiphanie (6. Januar) 1114, der anlässlich der Hochzeit Heinrichs V. mit der englischen Prinzessin Mathilde (1102-1167) abgehalten wurde, beriet sich der Kaiser mit den dort versammelten Fürsten auch über politische Angelegenheiten. Dies war auch der Ort, an dem sich Herzog Lothar Heinrich unterwarf. Während er mit seinem Anliegen Erfolg hatte und wieder in die kaiserliche Huld aufgenommen wurde, scheiterte Graf Ludwig von Thüringen (1042-1123) mit dem gleichen Anliegen und wurde stattdessen in Haft genommen. Diese Ungleichbehandlung sorgte für Unruhe unter den Fürsten, die weitreichende Folgen haben sollte. Ebenfalls auf diesem Hoftag wurde ein Feldzug gegen die Friesen beschlossen, den der Kaiser noch in diesem Jahr unternehmen wollte.

2. Eine Frage der Quellen und die Ersterwähnung von Dollendorf

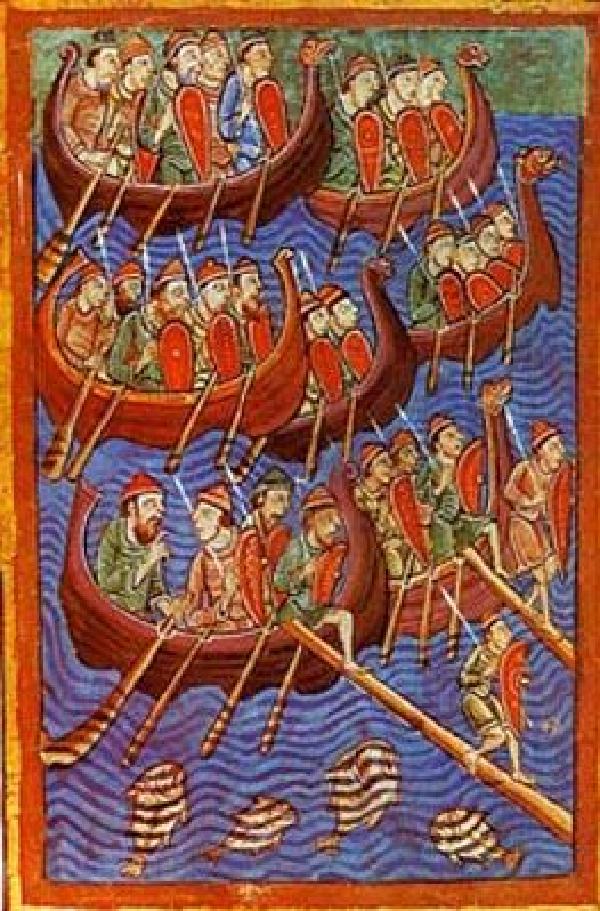

Über diesen Feldzug unterrichten mehrere Quellen. Von Ekkehard von Aura (gestorben nach 1125) ist zu erfahren, dass der Kaiser und die Großen mit einer Flotte nach Norden vordrangen. Den Einsatz einer Flotte erklärt Ekkehard mit der Tatsache, dass die Friesen Inselbewohner seien.[1] Dass dies durchaus glaubwürdig ist, belegt eine weitere Quelle, eine am 16.6.1114 ausgestellte Urkunde, die nicht nur die an dem Feldzug beteiligten Fürsten – den Erzbischof von Trier, die Bischöfe von Würzburg, Regensburg und Metz, die Herzöge von Schwaben und Sachsen, die Markgrafen von Baden und Istrien, den Pfalzgrafen bei Rhein sowie einige andere – nennt, sondern auch den Ort, an dem der Feldzug seinen Ausgang genommen haben soll: Dollendorf.[2] Das ist insofern bemerkenswert, als das in der Urkunde genannte Tollendorf zunächst nicht eindeutig zu lokalisieren ist.

Es gibt noch eine weitere merkwürdige Quelle. Die Annalen von St. Pantaleon berichten zu 1113, dass Heinrich V. eine militärische Expedition zu den Friesen unternommen habe. Das Kölner Kontingent seines Heeres sei in einen von Heinrich selbst fabrizierten Hinterhalt der Friesen geraten, aus dem es nur durch das beherzte Eingreifen des sächsischen Herzogs Lothar gerettet werden konnte.[3] Die Forschung hat diese Schilderung praktisch unverändert übernommen, lediglich Hans-Jochen Stüllein hat sich in seiner Untersuchung des Itinerars Heinrichs V. näher damit auseinandergesetzt. Aber auch er vermutet nur eine Verfälschung der tatsächlichen Ereignisse, da Heinrich wohl kaum seinem eigenen Heer einen Hinterhalt bereitet haben könne. Die Annalen von St. Pantaleon haben durch diese verdrehte Darstellung den späteren Abfall Kölns vom Kaiser rechtfertigen wollen.[4]

Sonstige Ungereimtheiten dieser Nachricht sind bisher nicht weiter aufgefallen oder von der Forschung diskutiert worden. Allerdings stellt sich schon die Jahresangabe als falsch heraus. So wurde die Frage, warum Heinrich eine Abteilung seines eigenen Heeres in einen Hinterhalt des Feindes locken sollte, noch nicht gestellt, geschweige denn schlüssig beantwortet. Das Itinerar, das heißt der Reiseweg des Kaisers, der diesem Feldzug voraus geht beziehungsweise folgt, hätte ebenfalls stutzig machen können. Nach bisher vorherrschender Meinung sei Heinrich von Dollendorf, nördlich von Königswinter gelegen, aus nach Friesland aufgebrochen und von dort nach Köln zurückgekehrt, um den Aufstand der rheinischen Großen unter Führung des Kölner Erzbischofs bei Deutz niederzuschlagen. Der Aufenthalt des Kaisers und seines Heeres in Dollendorf ist der einzige für das Mittelalter bezeugte Herrscheraufenthalt in diesem Ort – einem Ort, der für die Unterbringung eines Kaisers oder Königs und seines Gefolges keinerlei Infrastruktur bot, während verschiedene Orte im Umkreis – allen voran Bonn – dies jedoch sehr wohl getan hätten. Es gilt daher, die Geschichte dieses Feldzugs erneut im Licht der Quellen zu untersuchen.

Abbildung der Kaiserkrönung Heinrichs V. durch Papst Paschalis II. aus einer um 1460 in Hagenau entstandenen Handschrift. (Gemeinfrei)

3. Ein Feldzug fällt aus

Der Friesenzug und die Gründe dafür, dass er nicht zustande kam, nahmen, wie geschildert, ihren Ausgang auf dem Hoftag Heinrichs V. am 6.1.1114 in Mainz. Zu den dort besprochenen Angelegenheiten des Reiches gehörte das Problem der widerspenstigen Friesen, die unterworfen werden sollten. Die Unruhe, die Heinrich mit der Ungleichbehandlung des sächsischen Herzogs und des thüringischen Grafen unter den Großen ausgelöst hatte, sollte ihn im Verlauf des Jahres vor große Probleme stellen und ihn letztlich die Herrschaft über den nördlichen Teil des Reiches kosten. Der Unmut entlud sich nur wenige Monate nach dem Mainzer Hoftag in einem Aufstand des niederrheinischen Adels. Das ist der Punkt, an dem die beiden Handlungsstränge zusammentreffen: der Friesenzug wurde durch den Aufstand gestoppt. Heinrich V. gelangte mit seinem Heer beziehungsweise seiner Flotte nie weiter als bis Deutz. Von dort aus wandte er sich erst nach Westen und dann wieder nach Süden. Heinrichs Streitmacht hatte sich versammelt und war rheinabwärts auf dem Weg nach Norden. Am 16.6.1114 lagerte sie in einem unbedeutenden Dorf auf der rechten Rheinseite: in Dollendorf. Dort ist Heinrich zusammen mit dem Erzbischof von Trier, den Bischöfen von Würzburg, Regensburg und Metz, den Herzögen von Schwaben und Sachsen, den Markgrafen von Baden und Istrien, dem Pfalzgrafen bei Rhein sowie einigen anderen Großen an diesem Tag urkundlich bezeugt.

Bevor die Frage zu diskutieren ist, warum Heinrich und Gefolge ausgerechnet in Dollendorf am Rhein lagerte, gilt es zunächst festzustellen, dass es sich um dieses Dollendorf und nicht um den gleichnamigen Ort in der Eifel, der heute zur Gemeinde Blankenheim im Kreis Euskirchen gehört, handelt. Die Ortsangabe actum est Tollendorf der Urkunde gibt keine Anhaltspunkte, um welchen der beiden Orte es sich gehandelt haben könnte. Auch die Forschung war sich bisher durchaus nicht einig, zumal das Itinerar des Kaisers beide Möglichkeiten zulässt. Vor dem Aufenthalt in Dollendorf ist er zuletzt am 3. Juni in Worms und danach erst Anfang Juli wieder bei der Belagerung von Deutz nachweisbar. Dollendorf in der Eifel scheidet jedoch schon wegen der Tatsache aus, dass Heinrich mit einer Flotte unterwegs war. Was aber spricht außerdem für Dollendorf am Rhein? Dort gab es kaum Möglichkeiten der Versorgung oder Unterbringung eines Herrschers und seines Gefolges, es lag nicht auf Königsgut, denn das befand sich im Rheingraben linksrheinisch. Es lag auch nicht an einer wichtigen Straße, denn auch diese verlief auf der linken Rheinseite. Es bot allerdings für den von Süden auf dem Rhein mit seiner Streitmacht anrückenden Kaiser und sein Gefolge nach dem engen Mittelrheintal erstmals die Gelegenheit, mit dem Heer anzulanden und sich in Stellung zu bringen. Dollendorf liegt genau an der Stelle, an der der letzte Ausläufer des rheinischen Schiefergebirges, das Siebengebirge, sich vom Rheinufer zurückzuziehen beginnt. Damit stand ausreichend Platz für ein Heerlager zur Verfügung. Der Grund für das Lager an diesem Ort war schließlich die Empörung des Kölner Erzbischofs und seiner niederrheinischen Verbündeten gegen Heinrich, von dem dieser erfahren hatte, noch bevor seine Flotte Köln erreichte. Ekkehard von Aura berichtet eindeutig und glaubhaft von der Unterbrechung des Kriegszugs gegen die Friesen. Heinrich habe in der Kölner Gegend Stellung bezogen (Coloniae partibus assedit). Die Kölner Königschronik sieht in dem Aufstand der niederrheinischen Großen gar den alleinigen Grund für des Kaisers Vorrücken gegen Köln, von Plänen zu einem Friesenzug weiß sie nichts. Damit hatte der Kaiser schon einen erzbischöflichen Stützpunkt – das Siebengebirge – ausgeschaltet und dem Erzbischof deutlich gemacht, was ihn erwartete. Damit Dollendorf in Zukunft nicht noch einmal als Aufmarschgebiet für feindliche Truppen genutzt werden konnte, errichtete Erzbischof Friedrich I. kurz nach 1114 die Wolkenburg, die die südliche Flanke seines Territoriums verteidigen sollte.

Dollendorf als Aufmarschraum gegen Köln ergibt umso mehr Sinn, wenn man in Betracht zieht, dass Heinrich V. gar nicht gegen die stark befestigte Stadt Köln vorrückte, sondern gegen das ebenfalls rechtsrheinisch gelegene Deutz. Wie nun sind aber die Annalen von St. Pantaleon zu bewerten, die als einzige Quelle von einer durchgeführten Expedition gegen die Friesen berichten? Sie stehen, wie erwähnt, schon seit einiger Zeit im Verdacht der Verfälschung, auch und gerade wegen der Episode des Friesenzugs. Sie sei falsch dargestellt worden, um den Aufstand des Erzbischofs gegen den Kaiser zu rechtfertigen: Der Kaiser habe schließlich das Kölner Kontingent in einen Hinterhalt gelockt. Die Tatsache eines Feldzugs gegen die Friesen wurde dabei aber von der historischen Forschung nicht angezweifelt. Vor dem Hintergrund des Gesagten und der Tatsache, dass die Annalen von St. Pantaleon die einzige Quelle sind, die überhaupt von einem durchgeführten Feldzug gegen die Friesen weiß, muss man die Vorbehalte vielmehr auf die gesamte Nachricht ausdehnen. Daraus ergibt sich, dass die gesamte Episode des Friesenzugs der Rechtfertigung des kölnischen Verhaltens gegenüber dem Herrscher diente.

Es ist also von folgendem Ablauf auszugehen: Heinrich V. näherte sich mit einer Flotte auf dem Rhein von Süden der Stadt Köln. Er plante nach Norddeutschland zu ziehen, um dort die Friesen zu unterwerfen. Noch bevor er Köln erreicht hatte, erfuhr er von dem Aufstand des Kölner Erzbischofs und seiner Verbündeten gegen ihn. In Dollendorf am Rhein ließ er anlanden und ein Heerlager einrichten. Er sammelte seine Truppen, um gegen das auf der gleichen Rheinseite gelegene Deutz vorzurücken, welches er erfolglos belagerte. Ohne die Strafexpedition gegen die Friesen wiederaufzunehmen, musste er sich gegen die Aufständischen in Bonn und Jülich wenden. Beide Städte wurden dabei verwüstet. Einem kölnischen Aufgebot fügte er ebenfalls eine Niederlage zu, bevor er vor dem Grafen von Arnsberg und dessen Aufgebot nach Süden auswich. Heinrich V. musste die Zerstörung der kaiserlichen Besitzungen in Andernach und Sinzig hinnehmen. Auch nachdem er neue Truppen gesammelt hatte, musste er im Herbst 1114 erneut bei Andernach eine schwere Niederlage erdulden.

Letztlich musste Heinrich V. seine Position im Rheinland aufgeben. Auch unternahm er keinen weiteren Versuch, gegen die Friesen vorzugehen, sondern wandte sich stattdessen nach Sachsen, wo sich in der Zwischenzeit ebenfalls Große gegen ihn erhoben hatten. Die vernichtende Niederlage am Welfesholz bei Eisleben vom 11.2.1115 kostete ihn auch seine Stellung in Norddeutschland. Die päpstliche Exkommunikation schien sich jetzt auch im deutschen Episkopat auszuwirken. Die päpstlichen Legaten nutzten nun das Rheinland und namentlich die Stadt Köln, um die Bannsentenz gegen den Kaiser öffentlich zu verkünden. Nach Friesland gelangte Heinrich nun erst recht nicht mehr.

Quellen

Annales S. Pantaleonis, ed. G. H. Pertz, MGH SS 17, 1861, S. 729-847.

Ekkehard von Aura, Chronicon Universale, Rec. C., MGH SS VI, 1844, S. 33-265.

Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, Band 7: Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde. Hg. v. Matthias Thiel unter Mitwirkung v. Alfred Gawlik, Digitale Vorab-Edition, Nr. 132.

Wisplinghoff, Erich (Bearb.), Urkunden und Quellen zur Geschichte von Stadt und Abtei Siegburg, Band 1, Siegburg 1964, Nr. 26.

Literatur

Hillen, Christian, Zum Friesenzug Heinrichs V. von 1114, in: Historisches Jahrbuch 120 (2000), S. 284-290.

Stehkämper, Hugo/Dietmar, Carl, Köln im Hochmittelalter 1074/75-1288 (Geschichte der Stadt Köln Band 6), Köln 2016

Stüllein, Hans-Jochen, Das Itinerar Heinrichs V. in Deutschland, phil. Diss. München 1971, 1972.

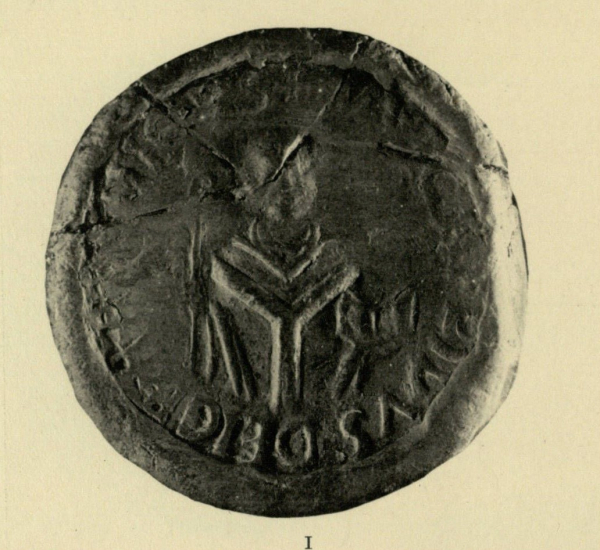

Siegel Friedrichs I., anhängend an einer Urkunde von 1127. (Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Hillen, Christian, Der ausgefallene Friesenzug Heinrichs V. im Jahre 1114, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/der-ausgefallene-friesenzug-heinrichs-v.-im-jahre-1114/DE-2086/lido/603e1912c19330.06151323 (abgerufen am 26.04.2024)

![Burgruine Deuernburg („Maus“), Lithographie von [ ] Villeneuve nach Zeichnung von [Otto] Howen, vor 1824](/sites/default/files/external-resources/images/Iview/digicult_derivate_00013796%2FLVR_ILR_0000121839.jpg/full/600/0/default.jpg)