Zu den Kapiteln

1. Die Geschehnisse am Niederrhein 69/70 n. Chr.

Im Jahre 69 n. Chr. erhoben sich in Mainz acht Kohorten batavischer Hilfstruppen. Die Soldaten waren mit Vitellius (69 n. Chr.), dem Befehlshaber des römischen Heeres in Niedergermanien, der von seinen Truppen in Köln zum Kaiser ausgerufen worden war, nach Italien gezogen. Als in der ersten Schlacht von Bedriacum, in der Nähe des heutigen Cremona, der Konkurrent des Vitellius um das Kaisertum, Otho (69 n. Chr.), besiegt worden war, schickte Vitellius einen Teil seines militärischen Kontingents zurück nach Germanien (Tacitus, Historien 2,69,1). Durch den vorherigen Abzug der Truppen war das Rheinland seinerzeit militärisch nur rudimentär gesichert. Die Bataver hatten sich während ihres Aufenthalts in Italien wohl Disziplinlosigkeiten zu Schulden kommen lassen und waren zudem in Reibereien mit anderen Heereseinheiten verwickelt. Vitellius schloss sie vom Beutemachen aus und schickte sie zurück in ihre Heimat.

Als nun die Donaulegionen, die sich der Kaisererhebung des Vespasian (Kaiser 69-79 n. Chr.) angeschlossen hatten, nach Italien und damit gegen Vitellius marschierten, beorderte Vitellius seine batavischen Hilfstruppen als Unterstützung zurück nach Italien. Dieser Forderung kamen die Soldaten aber nicht nach. Sie meuterten. Die Soldaten der Bataverkohorten hatten schon lange im römischen Heer gedient. Die Bataver stellten heraus, dass sie sich nach Ruhe und ihrer Heimat sehnten (Tacitus, Historien 4,20,1). Einen weiteren Einsatz für Rom lehnten sie ab und stellten stattdessen Bedingungen. So verlangten sie ein Donativ als Gegenleistung und damit eine regelrechte Prämie für ihren erneuten Zug nach Italien. Darüber hinaus forderten sie eine Verdoppelung des Soldes sowie die Erhöhung der Anzahl von Reitern in ihren Kohorten. All das hatte Vitellius ihnen bereits zugesichert, jedoch seine Versprechen noch nicht eingelöst. Nun brachten die Bataver in einer Phase, da man sie dringend brauchte, nachhaltig ihre Vorstellungen zum Ausdruck (Tacitus, Historien 4,19,1).[1] Als ihre Forderungen auch nun durch den römischen Statthalter der Provinz Obergermanien, Marcus Hordeonius Flaccus (gestorben Ende 69 / 70 n. Chr.), nicht erfüllt wurden, zogen sie, statt nach Süden zu marschieren, weiter nach Norden in ihre Heimat am Niederrhein und lieferten sich bei Bonn ein Gefecht mit Legionssoldaten und Hilfstruppen.

Ob die Soldaten der Bataver sich einem Aufstand anschlossen, in den ihr Stamm bereits zuvor getreten war, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit rekonstruieren.[2] Vermutlich gab es im Siedlungsgebiet der Bataver in dieser Zeit Unruhen und wohl auch Unmut gegenüber den militärisch Verantwortlichen der Römer. Nachdem Marcus Hordeonius Flaccus die Entsendung weiterer Truppen zu Vitellius nach Italien verweigert hatte, sollten durch Truppenaushebungen auch unter den Batavern zusätzliche Soldaten für Vitellius rekrutiert werden (Tacitus, Historien 4,14,1-3).[3] Die Bataver werteten diese Aushebungen als einen Bruch des Vertragsverhältnisses, in dem sie mit den Römern standen. Durch die Rekrutierungsmaßnahme seitens der Römer war der Status der Bataver in ihrem speziellen Verhältnis zum römischen Reich und insbesondere die Position der batavischen Eliten infrage gestellt.[4] Einen besonderen Unruheherd stellte dabei eine am Niederrhein verbliebene, nicht mit Vitellius nach Italien gezogene, neunte Bataverkohorte dar, die unter dem Kommando des Iulius Civilis (gestorben nach 70 n. Chr.) stand.

Civilis diente seit 25 Jahren im römischen Heer, besaß das römische Bürgerrecht und gehörte dem Ritterstand an (Tacitus, Historien 4,32,2). Er und sein Bruder Claudius Paulus waren angeblich in den Aufstand des Gaius Iulius Vindex (um 25-68 n. Chr.) in Gallien involviert, der zum Sturz Neros (37-68 n. Chr., Kaiser 54-68 n. Chr.) führen sollte. Der Legat des Militärbezirks Niedergermanien, Fonteius Capito (gestorben 68 n. Chr.), der loyal zu Nero stand, hatte den Bruder des Civilis töten und Civilis selbst als Gefangenen nach Rom überstellen lassen. Unter Galba (3 v.-69 n. Chr., Kaiser 68/69 n. Chr.), dem ersten Herrscher des Vierkaiserjahres, wurde Civilis rehabilitiert. Die Usurpation des Vitellius brachte neue Gefahr für Civilis. Die Soldaten drängten auf seine Hinrichtung. Vitellius wusste um die Wichtigkeit der Bataverkohorten und kam der Forderung des Heeres nicht nach (Tacitus, Historien 1,59,1). Civilis vereinigte nun unter seiner Führung die acht Bataverkohorten, die sich in Mainz von Vitellius losgesagt hatten, und die von ihm selbst kommandierte Kohorte (Tacitus, Historien 4,15,1; 4,19,1). Vermutlich kann man erst zu diesem Zeitpunkt wirklich von einem Aufstand, dem sogenannten Bataveraufstand, sprechen.[5] In der Auseinandersetzung mit den vitelliustreuen Legionen der römischen Rheinarmee vereidigte Civilis seine Batavertruppen auf Vespasian (9-79 n. Chr., Kaiser 69-79 n. Chr.), einen weiteren Thronprätendenten des Vierkaiserjahres 68/69 n. Chr. und späterhin Begründer der flavischen Dynastie (Tacitus, Historien 4,21,1).[6] Nach Angaben des Tacitus wurden die Bataver sogar von römischen Kommandeuren, die auf Seiten Vespasians standen, dazu aufgefordert, Heereseinheiten in Germanien zu binden, damit diese Vitellius nicht zur Unterstützung im Kampf gegen Vespasian in Italien dienen konnten (Tacitus, Historien 4,13,2f.).

Am Niederrhein schlossen die Bataver das Legionslager Vetera (beim heutigen Xanten) ein. Die militärische Reaktion seitens der Römer verlief zunächst erfolgreich. Vetera konnte entsetzt, militärisch verstärkt und neu versorgt werden. Allerdings wurden infolge der Belagerung von Moguntiacum (Mainz) durch die Chatten beachtliche Teile der römischen Truppen an einen anderen Konfliktherd abgezogen. Zudem war das Jahr bereits recht weit fortgeschritten. Eine systematische und vollständige Bereinigung der Situation in Niedergermanien war auch aus diesem Grunde kaum möglich. In dieser Zeit schlossen sich weitere germanische Stämme, wie die Brukterer, und gallische Stämme den Batavern an und unternahmen Plünderungszüge.[7] Vetera wurde Ende des Jahres 69 n. Chr. erneut eingeschlossen. Als die Vorräte aufgezehrt waren, ergab sich die Besatzung des Legionslagers Vetera wohl im März des Jahres 70 n. Chr. Zahlreiche römische Legionäre wurden bei ihrem Abzug aus dem Lager getötet (Tacitus, Historien 4,29-36; 4,60f.).[8]

Um die weitere Situation am Niederrhein nachvollziehen zu können, ist ein Blick auf die Lage in anderen Regionen des römischen Reiches notwendig. In Italien hatte inzwischen Vespasian die Herrschaft errungen. Er war von Nero mit der Niederschlagung des Jüdischen Aufstands betraut worden. Mit Unterstützung des Statthalters von Syrien, Gaius Licinius Mucianus (gestorben nach 70 n. Chr.), und des Präfekten von Ägypten, Tiberius Iulius Alexander (gestorben nach 70 n. Chr.), ließ sich Vespasian zum Kaiser ausrufen. Vespasian zog seinerzeit aber nicht sofort nach Rom, um sich mit Vitellius auseinanderzusetzen, sondern brachte von Ägypten aus die Getreideversorgung Italiens in seine Hand. Auch die Donaulegionen unter Marcus Antonius Primus (um 30/35-nach 95 n. Chr.) hatten sich Vespasian angeschlossen, nachdem Vitellius das Donativ an die Soldaten nicht gezahlt hatte. Die Donaulegionen marschierten nach dem Ausbleiben dieser Gelder nach Italien. Dieser Aufmarsch war auch der Grund, weshalb Vitellius die Bataver, die er nach Mainz zurückgesandt hatte, nun wieder nach Italien beorderte, ohne dass diese dem Befehl nachkamen. In der zweiten Schlacht von Bedriacum waren die Anhänger Vespasians gegen die Vitellianer siegreich. Auch der Kommandeur der römischen Flotte schloss sich nun Vespasian an. Endes des Jahres 69 n. Chr. kam es in Rom zur gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Partei des Vitellius. Auch an diesem Schauplatz blieb die Partei Vespasians siegreich. Vitellius wurde getötet.

Nachdem die militärischen Auseinandersetzungen um das Kaisertum abgeschlossen waren, konnte man sich an die Konsolidierung der Situation an der Peripherie des römischen Reiches begeben und sich mit nunmehr wieder verfügbaren, nicht länger durch den direkten Kampf der Konkurrenten um das Kaisertum gebundenen Heereseinheiten der Lage am Niederrhein widmen. Die Bataver hatten ihre Erhebung nämlich nicht aufgegeben, nachdem Vespasian das Kaisertum errungen hatte, dem sie sich ja vor der militärischen Konfrontation mit den römischen Truppen am Rhein angeschlossen hatten. Ob die Bataver bereits zuvor gegen Anhänger Vespasians in der Rheinarmee agiert hatten, weil diese oder zumindest Teile der römischen Truppen am Rhein schon auf Vespasian vereidigt worden waren, ist nicht mit letzter Sicherheit zu ergründen.[9] Fest steht in jedem Fall, dass die Bataver ihre Revolte fortführten, als Vespasian sich im Kampf um das Kaisertum durchgesetzt hatte, und damit ihnen, die sich mutmaßlich zu dem Flavier bekannt hatten, Anhänger Vespasians gegenüberstanden. Unter dem Kommando des Quintus Petillius Cerialis (gestorben nach 74 n. Chr.) wurde der Aufstand der Bataver nun niedergeschlagen. Nach einigen verlustreichen militärischen Auseinandersetzungen mit den römischen Legionen traten die Bataver in Verhandlungen mit den Römern und kapitulierten letztlich im Sommer des Jahres 70 n. Chr. (Tacitus, Historien 4,71-78; 5,14-26).

Aber was veranlasste die Bataver, gegen das römische Reich einen Aufstand anzuzetteln? Welche Motive waren für die Erhebung der Bataver und vor allem dafür verantwortlich, dass sie ihren Aufstand fortsetzten, nachdem Vespasian die Herrschaft erlangt hatte? War der Bataveraufstand eine Erhebung mit separatistischen Zielen, also mit der Absicht verknüpft, eine Loslösung vom römischen Reich zu erwirken? Oder war diese Revolte Teil des Bürgerkriegsgeschehens im Vierkaiserjahr? Steckten womöglich ganz andere Phänomene hinter dem Bataveraufstand? Bevor man diese Fragen genauer beantworten kann, ist es zunächst notwendig, sich dem Stamm der Bataver allgemein, ihrem Siedlungsgebiet und ihrem Verhältnis zum Imperium Romanum zuzuwenden, um über einen Erklärungsansatz für diese eigenartige Doppelung von Stammesrebellion und Heeresrevolte zu verfügen. Sodann gilt es, einen Blick auf die antiken Quellen zu werfen, die über diesen Aufstand berichten, und dessen bisherige Betrachtung in der Forschung zu skizzieren. Auf dieser Grundlage soll dann eine Deutung des Bataveraufstandes versucht werden.

2. Die Bataver – Siedlungsgebiet und Verhältnis zu Rom

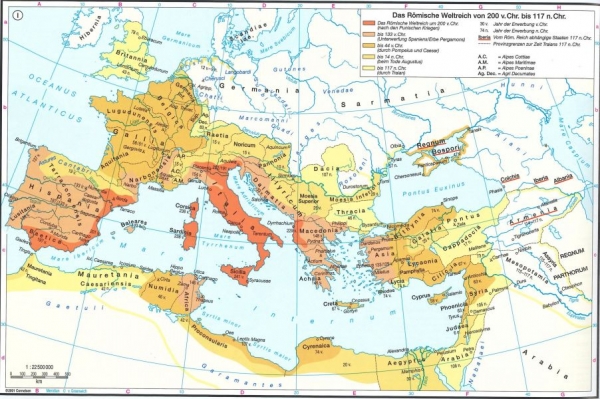

Die Wohnsitze der Bataver lagen im Gebiet des Rheindeltas. Der Kern ihres Siedlungsgebiets lag auf der sogenannten Bataverinsel (insula Batavorum) und wurde vom Gebiet der heutigen Städte Utrecht, Nimwegen und Rotterdam gebildet. Die südliche Grenze ihres Territoriums war wohl die Maas (Caesar, Gallischer Krieg 4,10; Plinius der Ältere, Naturgeschichte 4,101; Tacitus, Germania 29; Tacitus, Historien 4,12). Nach Angaben des Tacitus wanderten die als Germanen bezeichneten Bataver in diese Region ein, nachdem sie sich vom Stamme der Chatten getrennt hatten und ein neues Siedlungsgebiet suchten.[10]

Wann der erste Kontakt zwischen Batavern und Römern stattfand, ist nicht präzise zu rekonstruieren. Angenommen wird, dass es unter Caesar zur ersten Begegnung der Bataver mit den Römern kam. Jedenfalls hatten die Bataver von einem nicht eindeutig näher verifizierbaren Zeitpunkt an bis zu ihrer Erhebung 69 n. Chr. den Status mit Rom verbündeter Reichsangehöriger inne. Sie galten also nicht als Unterworfene,[11] womit sie eine besondere Stellung besaßen. Sie mussten keine Tribute an Rom zahlen, waren aber verpflichtet, militärische Kontingente zu stellen (Tacitus, Historien 5,25,2). Diese Truppen rekrutierte der Stamm allerdings in eigener Verantwortung und ohne Aushebungen von Seiten der Römer. Sie waren wie andere römische Auxiliareinheiten organisiert und in das römische Heer integriert. Die Kohorten der Bataver wurden von einheimischen, also batavischen Führern kommandiert.[12] Diese Anführer verfügten sozusagen über eine Doppelfunktion. Sie waren die Eliten innerhalb des Stammes und befehligten zugleich die Soldaten der Bataver im römischen Dienst. Damit nahmen sie eine ganz besondere Rolle ein zwischen der regionalen Verwurzelung und lokalen Identitätsausbildung, auf der ihr Führungsanspruch innerhalb des Stammes beruhte, und ihrer Funktion als Kommandeure römischer Hilfstruppeneinheiten, die ihnen das römische Bürgerrecht und die Zugehörigkeit zum römischen Ritterstand eingebracht hatte. Auf diese Weise waren die Eliten der Bataver obendrein Teil der römischen Reichsaristokratie.[13] Das gilt auch für den Führer des Bataveraufstandes, Iulius Civilis.

3. Quellenlage und Forschungsstand zum Bataveraufstand

3.1 Literarische Quellen zum Bataveraufstand

Bei jeder Beschäftigung mit dem Bataveraufstand ergibt sich einerseits die Schwierigkeit, Ereignisse und Motivationen zu rekonstruieren, und andererseits die Problematik, dass jegliche Interpretation von den literarischen Quellen, die über die Vorgänge berichten, und von deren Darstellungsabsichten abhängig ist. Für die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen, dem Ursprung des Aufstandes und den Motiven der Bataver ist man in erster Linie auf literarische Quellen angewiesen. In der Perspektivität dieser Quellen liegt auch die Ursache dafür, dass sich viele Fragen rund um die Revolte der Bataver nicht zufriedenstellend analysieren lassen.[14]

Die ausführlichste Darstellung zum Bataveraufstand findet sich in den Historien des Tacitus (geboren um 55 n. Chr.), einem Geschichtswerk, das ursprünglich die Zeit von der Regierung Galbas (68/69 n. Chr.) bis zum Ende Domitians (96 n. Chr.) behandelte. Überliefert sind von den Historien nur die Bücher, die dem Bürgerkrieg des Vierkaiserjahres gewidmet sind. Tacitus griff seinerseits auf ältere Berichte zu den Ereignissen und hier besonders auf ein historiographisches Werk des älteren Plinius (23/24-79 n. Chr.) zurück, dem eine proflavische Tendenz zugeschrieben wird. Im Vergleich zu Tacitus misst Cassius Dio (um 164-nach 229 n. Chr.), der für die entsprechende Passage nur in den Exzerpten des byzantinischen Mönchs Xiphilinos (2. Hälfte 11. Jahrhundert) erhalten ist, der Erhebung der Bataver eine wesentlich geringere Bedeutung bei (Cassius Dio, Römische Geschichte 65(66),3,1-3). Auch der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus (38-nach100 n. Chr.) berichtet vom Bataveraufstand (Flavius Josephus, Der Jüdische Krieg 7,75-88). Er vergleicht diesen mit dem jüdischen Aufstand und setzt die Geschehnisse in Germanien zu einer weiteren zeitgleichen Rebellion in Moesien in Bezug. Auf diese Weise erscheint der Bataveraufstand als Sympton einer Zeit, zu der in unterschiedlichen Regionen des römischen Reiches Versuche unternommen wurden, sich der römischen Herrschaft zu entledigen. In diesem Zusammenhang ist der Bataveraufstand bei Flavius Josephus mit eindeutig separatistischen Tendenzen verbunden. Weitere Erwähnungen des Bataveraufstandes bei Frontin (gestorben nach 100 n. Chr.) und Plutarch (um 45- nach 120 n. Chr.) bieten kaum Details zur Sache. Es gibt demnach keine der Darstellung des Tacitus an Substanz und Umfang vergleichbare Behandlung des Bataveraufstandes.[15]

Tacitus bietet in seiner Schilderung des Bataveraufstandes keinen einheitlichen Erzählstrang, sondern gliedert seinen Bericht in drei größere Abschnitte (Tacitus, Historien 4,12-37; 4,54-78; 5,14-26), die voneinander durch Einschübe geschieden sind, welche Ereignisse des Bürgerkriegs zum Gegenstand haben. Die Darstellung zum Bataveraufstand beginnt in den Historien an einer Stelle, an der Tacitus bereits das Bürgerkriegsgeschehen in Rom bis zum Ende des Jahres 69 n. Chr. behandelt hat. Der Bataveraufstand ist bei Tacitus demnach nicht chronologisch in ein annalistisches Darstellungsschema eingefügt, sondern wird erst im Rückblick thematisiert. Tacitus führt als Erklärung dafür an, dass erst zu diesem Zeitpunkt in Rom die genaue Lage am Niederrhein bekannt wurde. Mit diesem kompositorischen Mittel erreicht Tacitus allerdings, dass in seiner Darstellung der Bataveraufstand vom Bürgerkrieg des Vierkaiserjahres deutlich abgegrenzt wird, auch wenn beide als Begebenheiten desselben Zeithorizonts erscheinen. Ganz offensichtlich will Tacitus von der grundsätzlichen Tendenz seiner Darstellung her den Bataveraufstand und den Bürgerkrieg keinesfalls in einen unmittelbaren inneren Zusammenhang bringen, sondern als voneinander unabhängige Ereignisse präsentieren.[16]

3.2 Der Bataveraufstand in der Forschung

An die Quellenlage und die besondere Bedeutung des Tacitus für jede Beschäftigung mit dem Bataveraufstand knüpft sich eine Reihe von Fragen. Der Forschungsstand zur Revolte der Bataver ist überaus komplex und unübersichtlich. Hier sollen einige wichtige Forschungsfelder skizziert werden.

Prinzipiell stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Tacitus. Die Forschungspositionen reichen von Ansätzen, die Tacitus für vertrauenswürdig halten,[17] bis hin zu Meinungen, die die taciteische Schilderung als zu sehr von persönlichen Darstellungstendenzen geprägt sehen und damit als unglaubwürdig verwerfen.[18] An diesen Problemkreis sind ebenfalls Fragen geknüpft, die den Umgang des Tacitus mit seinen literarischen Vorlagen betreffen. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob und inwieweit Tacitus diese Berichte übernahm oder sie eigenen Intentionen anpasste.[19]

Neben der Auseinandersetzung mit den Quellen dominieren in der Forschung Themen, die konkret den Aufstand zum Gegenstand machen. Dabei steht die Frage nach den Ursachen und Motiven im Zentrum. Es wird diskutiert, ob die Bataver mit ihrer Erhebung von Beginn an eine Art Freiheitskampf führten und sich von der römischen Herrschaft lossagen wollten.[20] Weiter geht es darum, inwieweit der Bataveraufstand als Teil des Bürgerkriegsgeschehens im Vierkaiserjahr zu betrachten ist und in diesem Zusammenhang aufgrund des Bekenntnisses der Bataver zu Vespasian als eine Maßnahme gedacht war, die Vitellianer an einen zusätzlichen Konfliktherd zu binden.[21] An diesen Streitpunkt ist die Problematik geknüpft, ob es womöglich zu einer Veränderung der Motive im Laufe des Aufstands kam. Das heißt, es ist zu eruieren, ob der Bataveraufstand als eine provespasianische Maßnahme begann, dann jedoch an Eigendynamik gewann und infolgedessen immer mehr das Ziel in den Vordergrund trat, sich vom römischen Reich zu lösen.[22] In diesem Zusammenhang wird schließlich gefragt, welche Motive für diesen Wandel verantwortlich waren, wann konkret es zu dieser Veränderung kam und ob diese einzig der Führungsfigur Civilis zuzuschreiben ist.

Die Person des Civilis und dessen Schicksal im römischen Dienst sowie seine persönlichen Erlebnisse unter römischer Herrschaft sind ein weiterer Ansatzpunkt der Forschung zum Bataveraufstand. Aufgrund der besonderen Erfahrungen dieses Batavers sah man zuweilen eine Zusammenarbeit des Civilis mit römischen, vor allem aber vitellianischen militärischen Verbänden als unrealistisch an (Tacitus, Historien 5,26,2). Demnach ließe sich die Opposition zur römischen Rheinarmee leicht erklären, womöglich sogar eine gänzlich antirömische Haltung des Civilis.[23] In diesem Kontext ist aber zu überprüfen, ob Civilis zu Beginn des Aufstands mit seinem Anschluss an die Partei Vespasians seine wahren Motive verschleierte, sich von Rom abzuspalten.[24] Tacitus schreibt dem Civilis eine solche Verstellung explizit zu. Dass das gesamte Szenario am Niederrhein jedoch einzig über die Perfidie des Civilis zu erklären und im Wesentlichen demnach der taciteischen Darstellung der Ereignisse zu folgen ist, wurde schon vor einiger Zeit von der Forschung als irrig zurückgewiesen.[25] Es bleibt also zu klären, was hinter dem Bataveraufstand steckt.

4. Der Bataveraufstand – Motive, Ursprung und Deutung

Als Ansatzpunkt zur Erklärung des Bataveraufstandes bietet sich zunächst ein Blick auf die Forderungen und deren Kontext an, die die von Vitellius erneut nach Italien beorderten Bataverkohorten in Mainz erhoben. Es handelte sich um altgediente Soldaten, für die ein Zug nach Italien einen erneuten, womöglich langwierigen Militäreinsatz fern der Heimat bedeutet hätte. Für die Soldaten lag es daher nahe, ihre Wünsche, deren Erfüllung ihnen von Vitellius zugesichert worden war (Tacitus, Historien 4,19,1), nochmals nachdrücklich in einer Situation zu wiederholen, als man ihrer bedurfte.[26] Hordeonius Flaccus (gestorben Ende 69 / Anfang 70 n. Chr.) lehnte nun die Forderungen der Bataver ab. Letzten Endes war diese Weigerung aus römischer Sicht allerdings konsequent. Den Batavern eine Prämie für ihren Marsch nach Italien zu zahlen, hätte sie gegenüber anderen Truppenteilen herausgehoben, die auch keine Sonderzahlung für ihre Märsche erhielten. Gleiches galt für die Forderung der Bataver nach doppeltem Sold. Hätte man ihnen einen höheren Sold als den sonstigen Hilfstruppeneinheiten gezahlt, wären sie ebenfalls in eine Sonderstellung gerückt und von anderen Hilfstruppenkontingenten abgehoben worden. Ferner verlangten die Bataver eine Anhebung des Reiterkontingents in ihren Kohorten. Die Zahl der Reiter in einer Auxiliarkohorte war allerdings festgelegt. Eine Ausnahme für die batavischen Formationen wäre mit der Veränderung der taktischen Struktur dieser Einheiten verbunden gewesen. Das hätte wiederum eine andere Verwendung der Bataver innerhalb des römischen Heeres erforderlich gemacht.[27] Die Ansprüche der Bataver waren für die Römer eigentlich nicht zu realisieren. Im Grunde genommen setzten die Bataver mit ihren Forderungen an die Römer das Bündnisverhältnis willentlich aufs Spiel oder stellten es zumindest auf eine Bewährungsprobe.

Nachdem ihnen keine Zugeständnisse gemacht worden waren, zogen die acht batavischen Auxiliarkohorten aus Mainz ab an den Niederrhein. In diesem Zusammenhang muss man sich in Erinnerung rufen, dass sich in dieser Zeit die am Niederrhein verbliebenen Bataver ebenfalls über die römischen Rekrutierungsmaßnahmen empörten, weil gemäß ihrem Bündnisverhältnis mit den Römern bei ihnen keine Aushebungen stattfinden sollten, sondern sie selbstständig und eigenverantwortlich Hilfstruppenkontingente stellten. Aus Sicht der batavischen Stammesangehörigen waren die Römer vertragsbrüchig und beraubten sie damit ihrer rechtlichen Sonderstellung, die sie gegenüber anderen Stämmen genossen, behandelten sie vielmehr jetzt genauso wie andere Völkerschaften, die, im Gegensatz zu den Batavern, von Rom unterworfen worden waren.[28] Betrachtet man in diesem Zusammenhang nun die Forderungen der batavischen Hilfstruppen, so ist zu erkennen, dass die Soldaten unter den Batavern ihren rechtlichen Sonderstatus, den sie als foederati genossen, auch in ihrer militärischen Verwendung gespiegelt sehen wollten.[29] Ob in diesem Zusammenhang von einem „Selbstverständnis als Elitetruppe“[30] gesprochen werden kann, ist eine andere Frage. In jedem Fall zeigt sich hinter den Forderungen der unterschiedlichen Parteien auf Seiten der Bataver ein Selbstverständnis als eine privilegierte Gruppierung.

Nach der Vereinigung der batavischen Auxiliarkohorten mit der Abteilung des Civilis war es aus Sicht der Bataver allerdings sehr wohl konsequent, den Anschluss an die Partei Vespasians zu suchen. Erstens hatte Vitellius sie in Italien vom Beutemachen ausgeschlossen. Zweitens war es in Italien zu Streitigkeiten mit Legionären der vitelliustreuen Rheinarmee gekommen. Und drittens hatte Vitellius ihnen die Erfüllung ihrer Forderungen in Aussicht gestellt, sein Versprechen jedoch nicht eingelöst. Nach diesen Erfahrungen war eine distanzierte Haltung der Bataver gegenüber den Vitellianern durchaus zu erwarten. Ob dabei die Anhänger Vespasians gezielt die Zusammenarbeit mit den Batavern suchten, wie Tacitus angibt (Tacitus, Historien 4,13,2f.), ist kaum zu beantworten. In jedem Falle kann man die Erhebung der Bataver vom Bürgerkriegsgeschehen des Vierkaiserjahres nicht lösen. Ob nun gewollt oder nicht, banden die Bataver die Kräfte der Rheinarmee, die auf Seiten des Vitellius stand, und verhinderten so, dass er sich einzig auf die Auseinandersetzung um das römische Kaisertum konzentrieren konnte. So wirkte sich der Bataveraufstand unterstützend für Vespasian aus.

Ein Bekenntnis zu Vespasian mochte aus Perspektive der Bataver durchaus beachtliche Vorteile versprechen. Infolge ihrer Revolte hatten sie von Seiten der Rheinarmee und bei einem Erfolg der Usurpation des Vitellius nicht mit Sympathie zu rechnen. Von Vespasian hingegen erhofften sie sich, dass er möglicherweise ihre Forderungen erfüllte, oder sie versprachen sich zumindest, dass er ihnen gewogen begegnete.[31]

Nun beendeten die Bataver ihren Aufstand nach der erfolgreichen Übernahme des Kaisertums durch Vespasian allerdings nicht. In der Forschung wird gerne darauf verwiesen, dass sich die Ziele oder Motive der Akteure auf Seiten der Bataver veränderten: War die Erhebung zunächst sozusagen Teil des Bürgerkriegs, gewann sie nun an Eigendynamik und nahm einen geradezu separatistischen Charakter an. Bei einem wahrhaften Bekenntnis zu den Flaviern wäre eine Auflösung der Erhebung zu erwarten gewesen, nachdem Vespasian die Herrschaft errungen hatte. Als Erklärung für die Fortdauer des Aufstands wird in der Forschung zum einen die von Anfang an bestehende Verstellung des Civilis angeführt, der seine proflavische Haltung nur vorgetäuscht habe.[32] Dabei folgt man der Darstellung des Tacitus. Zum anderen wird auf eine gewisse historische Zwangsläufigkeit verwiesen. Demnach habe sich der Bataveraufstand notwendigerweise zu einem Unternehmen entwickeln müssen, dass die Lossagung vom Imperium Romanum zum Ziel hatte.[33] Dieses von den Batavern beabsichtigte Endergebnis, die Befreiung aus römischer Herrschaft zu erlangen, ist hier den beiden Interpretationsvarianten gemeinsam.

Betrachtet man die Folgen des Aufstands für die Bataver, so ist zu erkennen, dass die Römer überhaupt keine Veränderung an ihrer rechtlichen Stellung vornahmen. Auch die Bataverkohorten wurden nicht vollständig aufgelöst. Die Menge der batavischen Auxiliareinheiten wurde zwar um die Hälfte verringert, doch durch die Neuorganisation der Bataverkohorten in einer anderen Kohortenform, die über eine größere Personenzahl verfügte (cohors milliaria), blieb die Zahl der in römischen Hilfstruppen dienenden Bataver in etwa konstant.[34] Insgesamt hielten sich also die Auswirkungen für die Bataver in Grenzen. Darin zeigen sich markante Unterschiede zum Umgang der Römer mit Aufständen, die nach römischem Selbstverständnis separatistische Ziele verfolgten. Hier schritten die Römer ganz anders ein: Solche Unternehmungen wurden in der Regel gewaltsam niedergeschlagen, nicht zuletzt um ein Exempel zu statuieren. Die Reaktion der Römer auf das Verhalten der Treverer und Lingonen in dieser Zeit ist ein markantes Beispiel dafür.[35]

Gerade die Tatsache, dass die Bataver aber auch nach ihrem Aufstand ihren rechtlichen Sonderstatus behielten, ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Aufstand aus Sicht der Römer letzten Endes begrenzt war und man in Rom keinesfalls von separatistischen Bestrebungen der Bataver ausging, vielmehr die Erhebung der Bataver in ihrer Intentionalität in das Bürgerkriegsgeschehen einzuordnen wusste. Die Römer selbst schrieben den Batavern also wohl nicht die Absicht zu, sich vom Imperium Romanum lossagen zu wollen. Es ist daher zu erwägen, ob die vergleichsweise milde Behandlung der Bataver nicht auf ihr temporäres Engagement auf Seiten Vespasians zurückzuführen ist.[36] Damit wäre der Bataveraufstand sehr wohl in die Auseinandersetzungen verschiedener Usurpatoren im Bürgerkrieg des Vierkaiserjahres zu integrieren. Bei einer solchen Annahme wäre aber zu klären, weshalb der Bataveraufstand in der taciteischen Darstellung eindeutig Züge einer separatistischen Bewegung trägt. Bevor auf diese wichtige Frage eingegangen werden kann, ist zunächst auf die in der Forschung zuweilen vertretene Position zurückzukommen, im Verlaufe des Bataveraufstandes hätten sich die Motivlage und Zielsetzung unvermeidlich verschoben.[37]

Gegenüber der Feststellung einer unabwendbaren Charakterveränderung der batavischen Erhebung hin zu einem gegen das römische Reich gerichteten Aufstand ist kritisch zu bemerken, dass es keine Zwangsläufigkeit historischer Prozesse gibt. Die Annahme, der Bataveraufstand habe sich verselbstständigt, ist problematisch, insbesondere wenn die postulierte notwendige Entwicklung hin zu einem separatistischen Unternehmen unter Verweis auf die Darstellung in den taciteischen Historien mit dem Zusammenbruch römischer Organisationsstrukturen in Niedergermanien gerechtfertigt wird.[38] Es ist kaum davon auszugehen, dass die Bataver wie auch die Treverer und Lingonen davon ausgingen, die römische Herrschaft in diesem Gebiet sei auf Dauer nicht mehr zu konsolidieren. Nicht ganz unbedenklich ist darüber hinaus die Annahme, in einer solchen Situation habe ein ethnisches Bewusstsein, also das Selbstverständnis als Bataver und damit als ein germanischer Stamm und nicht als römische Verbündete, besondere Bedeutung erlangt und eine Loslösung vom römischen Reich befördert.[39]

Vielmehr ist zu erwägen, dass die lokal-regionale Identitätsdefinition als Bataver und besonders der batavischen Eliten in Kombination mit der rechtlichen Sonderstellung des Stammes und der seinerzeit spezifischen Rekrutierungspraxis durch die Römer wohl eine besondere Anfälligkeit für die Instrumentalisierung der Bataver zur Durchsetzung machtpolitischer Interessen seitens unterschiedlicher Prätendenten im Ringen um das Kaisertum zur Folge hatte.[40] Eine besondere Situation ergab sich, als die des Militärdienstes müden und sich nach der Heimat sehnenden Bataverkohorten von Vitellius erneut zu einem Einsatz herangezogen werden sollten und zusätzliche Truppenaushebungen im Gebiet der Bataver stattfanden. Unter diesen Bedingungen entstand eine besondere Belastung für die waffenfähigen Angehörigen der Bataver, war doch letzten Endes ihre Rekrutierungsbasis quantitativ begrenzt.

Auch wenn die Bataver als Parteigänger der Flavier auftraten, war die Fortführung ihrer Erhebung unter vespasianischer Herrschaft unter den gegebenen Umständen in gewisser Weise konsequent, wenn man bedenkt, dass ihre Forderungen nach wie vor nicht erfüllt waren, aber aufgrund der Erfolge gegen die Rheinarmee ihr Selbstbewusstsein gewachsen sein dürfte. Dabei ist zugleich auch mit einem experimentellen Charakter des ganzen Unternehmens zu rechnen. Indem die Bataver sich mit dem Herrschaftsantritt Vespasians eben nicht sofort konsensbereit zeigten, versuchten sie gegenüber Vespasian Grenzen auszuloten und diesen dazu zu bewegen, ihnen entgegenzukommen. Gerade in der Phase der Herrschaftskonsolidierung war es für den Kaiser außerordentlich wichtig, nicht durch verschiedene Brennpunkte von der Aufgabe abgehalten zu werden, seine Herrschaft zu etablieren und zu stabilisieren. Die Bataver versuchten daher, eine günstige Situation auszunutzen, nachhaltig auf ihre Bedeutung als Auxiliareinheiten für die römische Armee zu verweisen und sich ihre Sonderstellung durch zusätzliche Privilegien bestätigen zu lassen.

Aus Sicht der Römer und vor allem der Flavier war es aber besonders wichtig, nach dem Massaker von Vetera dem Unternehmen der Bataver separatistische Züge zuzuschreiben. Es wäre für Vespasian kaum zu rechtfertigen gewesen, dass dieses Blutbad an römischen Legionären in seinem Sinne oder zu seiner Unterstützung begangen wurde. Aus diesem Grunde musste man sich nach diesen Ereignissen von Civilis distanzieren und den Anführer des Aufstands zu einem Reichsfeind stilisieren, dessen Parteinahme für die Flavier nicht auf Überzeugung, sondern auf Verstellung beruhte. Das dürfte sich in der Darstellung der proflavischen Geschichtsschreibung gespiegelt haben, die Tacitus als Quelle für seine eigene literarische Auseinandersetzung mit den Ereignissen diente. In diesem Punkt scheint Tacitus also seinen Vorlagen gefolgt zu sein. Allerdings integrierte er seine Darstellung der Ereignisse selbstständig in bestimmte narrative und kompositorische Kontexte. Dieses Mittel gestattete es ihm, eigene Intentionen zu verfolgen und sich von seinen Quellen zu lösen. Zugleich erklärt sich auf diese Weise aber auch seine von Widersprüchen und Inkonsequenzen gekennzeichnete Darstellung des Bataveraufstandes.[41]

5. Fazit

Letztlich lassen sich sowohl hinsichtlich der Rekonstruktion der Ereignisse als auch bezüglich der Motivation der Bataver nur mehr oder weniger plausible Mutmaßungen äußern beziehungsweise bestimmten Deutungen und Interpretationen der Geschehnisse eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit zuweisen. Dabei können solche Interpretations- und Rekonstruktionsversuche wohl die größere Plausibilität für sich beanspruchen, die mehrere Interpretationsebenen berücksichtigen und bestenfalls miteinander in Einklang zu bringen verstehen.

Zum einen gilt es den Besonderheiten der taciteischen Darstellung gerecht zu werden, ohne diese von vornherein in ihren Inkonsistenzen gänzlich als Verzerrung der Realität zu verwerfen, sondern vielmehr die Eigenheiten der taciteischen Komposition auf übergeordnete Intentionen im Zusammenhang mit dem taciteischen Rom- und Geschichtsbild zurückzuführen, die auch seine Darstellung des Bataveraufstandes beeinflussten. Zum anderen sind die Bataver als historische Akteure und ihre Handlungsmotivation zu berücksichtigen. Die spezifisch römische Perspektive des überlieferten Quellenmaterials wird dabei unter Umständen den Motiven der Bataver nur unzureichend gerecht. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Bataveraufstand bleibt unter diesen Bedingungen daher nach wie vor eine Herausforderung.

Quellen

Cassius Dio: Roman History, with an English Translation by Earnest Cary, Bd. 8, Cambridge (Mass.) / London 1968.

Flavius Josephus: De Bello Judaico. Der Jüdische Krieg. Griechisch und deutsch, Bd. II, 2: Buch VI – VII, hg. u. mit einer Einleitung sowie mit Anmerkungen vers. v. Otto Michel u. Otto Bauerfeind, Darmstadt 1969.

Tacitus, Historien: Tacitus, Historien. Lateinisch/Deutsch, hg. u. übers. v. Helmuth Vretska, Stuttgart 2009.

Literatur

Alföldy 1968: Alföldy, Géza, Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania inferior, Düsseldorf 1968.

Bessone 1972: Bessone, Luigi, La rivolta batavica e la crisi del 69 d. C., Turin 1972.

Brunt 1960: Brunt, Peter A., Tacitus on the Batavian Revolt, in: Latomus 19 (1960), S. 494-517.

van Driel-Murray 2003: Driel-Murray, Carol van, Ethnic Soldiers. The Experience of the Lower Rhine Tribes, in: Grünewald, Thomas/Seibel, Susanne (Hg.), Kontinuität und Diskontinuität. Germania inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschaft. Beiträge des deutsch-niederländischen Kolloquiums in der Katholieke Universiteit Nijmegen (27. bis 30.6.2001), Berlin/New York 2003, S. 200-217.

Dyson 1971: Dyson, Stephen L., Native Revolts in the Roman Empire, in: Historia 20 (1971), S. 239-274.

Eck 1999: Eck, Werner, Iulius Civilis [Iulius II 43], in: Der Neue Pauly 6 (1999), Sp. 32.

Flaig 1995: Flaig, Egon, Römer werden um jeden Preis? Integrationskapazität und Integrationswilligkeit am Beispiel des Bataveraufstandes, in: Weinmann-Walser, Marlis (Hg.), Historische Interpretationen. Gerold Walser zum 75. Geburtstag, dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern, Stuttgart 1995, S. 45-60.

Haynes 2013: Haynes, Ian, Blood of the Provinces. The Roman Auxilia and the Making of Provincial Society from Augustus to the Severans, Oxford/New York 2013.

Heubner 1976: Heubner, Heinz, Kommentar zu P. Cornelius Tacitus, Historien, Band 4: 4. Buch, Heidelberg 1976.

Hose 1998: Hose, Martin, Libertas an pax. Eine Beobachtung zu Tacitus’ Darstellung des Bataveraufstands, in: Hermes 126 (1998), S. 297-309.

Krumbein 1984: Krumbein, Annemarie, Civilis, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 5 (1984), S. 7-10.

Merkel 1966: Merkel, Eduard, Der Bataveraufstand bei Tacitus, Diss. Heidelberg 1966.

Roymans 2004: Roymans, Nico, Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the Early Roman Empire, Amsterdam 2004.

Schmitt 1993: Schmitt, Oliver, Anmerkungen zum Bataveraufstand, in: Bonner Jahrbücher 193 (1993), S. 140-160.

Schmitz 2008: Schmitz, Dirk, Der Bataveraufstand im Kontext des römischen Bürgerkrieges 68-70 n. Chr., in: Müller, Martin/Schalles, Hans-Joachim/Zieling, Norbert (Hg.), Colonia Ulpia Traiana. Xanten und sein Umland in römischer Zeit, Mainz 2008, S. 117-140.

Strobel 1987: Strobel, Karl, Anmerkungen zur Geschichte der Bataverkohorten in der Hohen Kaiserzeit, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 70 (1987), S. 271-292.

Timpe 2005: Timpe, Dieter, Tacitus und der Bataveraufstand, in: Schmitt, Tassilo/Schmitz, Winfried/Winterling, Aloys (Hg.), Gegenwärtige Antike – antike Gegenwarten. Kolloquium zum 60. Geburtstag von Rolf Rilinger, München 2005, S. 151-187.

Urban 1985: Urban, Ralf, Der „Bataveraufstand“ und die Erhebung des Iulius Classicus, Trier 1985.

Walser 1951: Walser, Gerold, Rom, das Reich und die fremden Völker in der Geschichtsschreibung der frühen Kaiserzeit. Studien zur Glaubwürdigkeit des Tacitus, Basel 1951.

Will 1987: Will, Wolfgang, Römische ,Klientel-Randstaaten‘ am Rhein?, in: Bonner Jahrbücher 187 (1987), S. 1-61.

Willems 1983: Willems, Willem J. H., Romans and Batavians. Regional Developments at the Imperial Frontier, in: Brandt, Roel (Hg.), Roman and Native in the Low Countries. Spheres of Interaction, Oxford 1983, S. 105-128.

Veröffentlicht am 6.1.2021

- 1: Tacitus spricht den Forderungen der batavischen Soldaten die Aufrichtigkeit ab. Der taciteischen Darstellung zufolge suchten die Auxiliareinheiten der Bataver nur einen Grund, sich Civilis anschließen zu können (Tacitus, Historien 4,19,2). Dieser soll bereits zuvor die Kohorten in Mainz zur Zusammenarbeit mit ihm animiert haben (Tacitus, Historien 4,15,1; 4,19,1). Die Echtheit der Forderungen seitens der Bataver wird in der Forschung inzwischen nicht mehr bestritten, vgl. Walser 1951, S. 98; Bessone 1972, S. 18-19; Urban 1985, S. 29.

- 2: E. Flaig spricht sich auf Basis des archäologischen Befundes dafür aus, dass der Stamm der Bataver bereits zuvor in den Aufstand getreten war, vgl. Flaig 1995, S. 50 Anm. 18, S. 52. Es ist aber fraglich, ob sich der Grabungsbefund im zerstörten Hilfstruppenkastell von Utrecht auf einige Wochen genau datieren lässt und auf diese Weise eine Rekonstruktion der genauen Reihenfolge in der Genese des Bataveraufstandes erlaubt. Diese Zerstörung des Kastells führt Flaig aber als Argument dafür an, dass die Erhebung der Bataver zunächst vom Stamm und von dessen Siedlungsgebiet im Rheindelta ausging.

- 3: Vgl. Alföldy 1968, S. 46-47; ferner Schmitt 1993, S. 147-149, der in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam macht, der Bericht des Tacitus in Tacitus, Historien 4,14,2f. lasse erkennen, dass die Römer bereits seit einiger Zeit eigenständig Truppenaushebungen unter den Batavern betrieben und dass gegenwärtig eine erneute Rekrutierungsmaßnahme bevorstünde. Anders Alföldy 1968, S. 46-47, 87-88, 98, und Will 1987, S. 7-8, die wohl zu Recht als Erklärung auf die spezifische Situation des Vierkaiserjahres und den erhöhten Bedarf an militärischen Kontingenten verweisen. Ergänzend dazu ist festzustellen, dass Tacitus den Civilis die aktuelle Aushebungspraxis der Römer als Bruch des Bündnisses zwischen den Batavern und Rom deuten lässt (Tacitus, Historien 4,14,4). Dies spricht wiederum gegen inzwischen zur Gewohnheit gewordene Rekrutierungen durch die Römer. In diesem Falle wäre der Hinweis auf wiederholte Verstöße seitens der Römer gegen das Bündnis zu erwarten gewesen.

- 4: Vgl. Flaig 1995, S. 50, 53; Haynes 2013, S. 115.

- 5: Vgl. Urban 1985, S. 28-29.

- 6: Zur Person des Iulius Civilis vgl. Krumbein 1984, S. 7-10; Urban 1985, S. 13; Eck 1999.

- 7: Auf die Ereignisse um den Aufstand der gallischen Treverer und Lingonen ist hier nicht weiter einzugehen. Diese gallischen Stämme hatten sich zeitweise mit den Batavern zusammengeschlossen. Eine Zusammenarbeit der Bataver mit den Treverern und Lingonen ist aber wohl erst für die Endphase des Aufstandes anzunehmen, als es Petillius Cerialis, dem von Vespasian zur Niederschlagung der Unruhen entsandten Feldherrn, gelungen war, die Rheinarmee auf seine Seite ziehen. Tacitus schreibt diesen Stämmen zu, es habe in ihrer Absicht gelegen, ein eigenes Reich zu gründen und sich damit vom römischen Reich abzuspalten. Die Motive der Treverer und Lingonen und ihre Verwicklung in die Ereignisse der Jahre 68 bis 70 n. Chr. sind komplex und stellen ein eigenes Thema dar, das hier nicht behandelt werden soll. Vgl. dazu Urban 1985, S. 54-86; Timpe 2005, S. 183-184.

- 8: Zum sogenannten Massaker von Vetera vgl. Urban 1985, S. 61-67.

- 9: Die Frage der Vereidigung der Rheinarmee auf Vespasian und des damit verbundenen Abfalls von Vitellius ist umstritten und auf Basis der taciteischen Schilderung schwer zu rekonstruieren. Ebenfalls problematisch ist die Frage, ob es zu einem Bruch innerhalb der Rheinarmee kam und ein Teil der Truppen eine Vereidigung auf Vespasian verweigerte, auf Seiten des Vitellius blieb oder aber zu dessen Partei zurückkehrte. Urban 1985, S. 37-38, 41-43, 47, 56-58, hält einen Abfall von Vitellius zu dessen Lebzeiten für unwahrscheinlich und erklärt seine Sicht über Inkongruenzen in der Darstellung des Tacitus. Gerade aufgrund der spezifischen Komposition des taciteischen Berichts, der mit gewissen Intentionen verbunden ist, liegt es nahe, dass Tacitus bestimmte reale Ereignisse nicht an chronologisch korrekter Stelle referiert, sondern sie in andere Darstellungszusammenhänge integriert. Daher ist zu erwägen, dass Tacitus diesen Abfall der Truppen am Rhein und ihr Überlaufen zu Vespasian bewusst in Zusammenhänge einbindet, die den Schluss zulassen, dass Vitellius noch lebte und amtierender Kaiser war. Auf diesem Wege war es Tacitus möglich, dem Civilis und dem von ihm geführten Aufstand bereits frühzeitig den Charakter eines separatistischen Unternehmens zuzuschreiben und das Bekenntnis des Civilis zu Vespasian als Verstellung zu deuten. Wenn auf beiden Seiten die Partei Vespasians kämpfte und sich die Bataver weiterhin im Aufstand befanden, war ihr Anschluss an Vespasian nichts als ein bloßes Lippenbekenntnis. Ihnen ging es demnach um etwas anderes, um die Loslösung vom römischen Reich, wie Tacitus suggeriert.

- 10: Vgl. Will 1987, S. 4-6. Zur Frage der Ansiedlung der Bataver in der entsprechenden Region vgl. auch Willems 1983, S. 112-115, der gegen die geschlossene Wanderungsbewegung eines ganzen Stammes argumentiert.

- 11: Zum Rechtsverhältnis der Bataver zu den Römern vgl. Will 1987, S. 6-10; zu den Batavern im römischen Heer vgl. Will 1987, S. 15-20. Roymans 2004, S. 56-60, ordnet die Allianz zwischen Batavern und Römer in die Zeit Caesars ein.

- 12: Zu den militärischen Kontingenten der Bataver vgl. Alföldy 1968, S. 13-14, 45-48, 86-93, 97-99, 102-103, 105-109.

- 13: Vgl. Will 1987, S. 7-8; Flaig 1995, S. 48-50; Timpe 2005, S. 177; Haynes 2013, S. 115, der in der veränderten Rekrutierungspraxis seitens der Römer wohl zu Recht einen besonderen Katalysator für die Revolte der Bataver sieht. So sei der Status der Stammeselite durch die nun von Rom und nicht mehr von den Spitzen der Bataver verantwortete Aushebungen unmittelbar infrage gestellt worden.

- 14: Vgl. Timpe 2005, S. 156.

- 15: Für die literarischen Quellen zum Bataveraufstand vgl. Timpe 2005, S. 156-159.

- 16: Zur Charakteristik der taciteischen Darstellung vgl. Urban 1985, S. 10-12; Timpe 2005, S. 160-164; Hose 1998, S. 299-300, 308. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es aber auch im Bericht des Tacitus immer wieder Stellen gibt, an denen der Bataveraufstand geradezu zu einem Element des Bürgerkriegs stilisiert wird, vgl. zum Beispiel Tacitus, Historien 1,2,1; 2,69,1; 4,12,1; 4,22,2.

- 17: Vgl. Brunt 1960, S. 494-517; Heubner 1976, S. 34.

- 18: Vgl. Walser 1951, S. 86-128; Urban 1985; Schmitt (1993), S. 151, 153-154.

- 19: Vgl. zu dieser Frage Timpe 2005, S. 160-164.

- 20: Vgl. beispielsweise Merkel 1966, S. 4, 7-9, 13-14, 41, 43, 58-59; Schmitt 1993, S.

- 21: Geprägt wurde diese These von Walser 1951, S. 86-128. Vgl. ferner Bessone 1972, S. 28. Folgt man dieser Sicht, muss man die Schilderung der Ereignisse durch Tacitus als unglaubwürdig einstufen und seine Darstellung sozusagen dekonstruieren.

- 22: Vgl. Brunt 1960, S. 512; vgl. auch Bessone 1972, S. 25-28; Urban 1985, S. 8; Krumbein 1984, S. 7-9; Flaig 1995, S. 58-59.

- 23: Vgl. Merkel 1966, S. 3-4, 8-9; Urban 1985, S. 13.

- 24: Dies stellt Merkel 1966, S. 4-6, 27, 41, 43, 58-59, 73, heraus.

- 25: Vgl. Urban 1985, S. 12-22.

- 26: Vgl. Urban 1985, S. 25.

- 27: Zu den Forderungen der Bataver vgl. Flaig 1995, S. 55-56.

- 28: Vgl. Flaig 1995, S. 50, 53. Schmitt 1993, S. 148-149, stellt auf Seiten der Bataver die Verbitterung darüber heraus, dass die Römer wohl schon einige Zeit vor dem Aufstand dazu übergegangen waren, selbstständig Aushebungen im Batavergebiet vorzunehmen. Zur Auseinandersetzung mit der Position Schmitts vgl. oben Anm. 3.

- 29: Vgl. Flaig 1995, S. 55-56; ferner Timpe 2005, S. 161, 168, der darauf verweist, der Bataveraufstand sei weder über die Stilisierung des Civilis zum Reichsfeind noch durch die Integration der Erhebung in den Bürgerkrieg des Vierkaiserjahres hinlänglich zu erklären. Vielmehr gelte es bei der Untersuchung, zugleich die besondere Stellung der Bataver als Stamm und die Relevanz der batavischen Hilfstruppeneinheiten im römischen Heer zu berücksichtigen.

- 30: Flaig 1995, S. 56, ähnlich S. 53.

- 31: Vgl. Walser 1951, S. 109; Flaig 1995, S. 53-54.

- 32: Vgl. zum Beispiel Merkel 1966, S. 4-6, 27, 41, 43, 58-59, 73; Heubner 1976, S. 40-41.

- 33: Besonders nachdrücklich bei Flaig 1995, S. 58-59.

- 34: Vgl. Urban 1985, S. 93; Alföldy 1968, S. 14, 47-48, 51-52. Anders van Driel-Murray 2003, S. 212, die in der Reorganisation der batavischen Kohorten eine Strafmaßnahme für den Aufstand durch vermehrte Rekrutierung sieht. Dies impliziert, dass die Römer die wehrfähigen Gruppen unter den Batavern ihrer lokal-regionalen Verankerung und ihrer dauerhaften Präsenz in ihrem angestammten Siedlungsgebiet berauben wollten. Fraglich ist aber, ob diese vermehrte Einziehung von Batavern überhaupt stattfand, zumal dies bedeutet hätte, dass die Zahl batavischer Einheiten erhöht worden wäre, ganz zu schweigen davon, dass die Bataver nach der Erhebung rein personell kaum in der Lage gewesen sein dürften, größere Kontingente zu stellen, da ihre Rekrutierungsbasis erschöpft war. Vgl. vielmehr Alföldy 1968, S. 47-48 und Strobel 1987, S. 281-286.

- 35: Zur Niederschlagung der Erhebung der Treverer und Lingonen vgl. Urban 1985, S. 79-86, 92-94. Anders Schmitz 2008, S. 132, der die Strafmaßnahmen der Römer nur gegen herausgehobene Einzelpersonen gerichtet sieht und ansonsten für eine im Wesentlichen gleiche Behandlung der beteiligten Stämme eintritt.

- 36: Vgl. Urban 1985, S. 94-95, der das gewaltsame Vorgehen gegen die Treverer und Lingonen auch als eine Bestrafung für die Ablehnung Vespasians deutet. Im zögerlichen Verhalten, das diverse Parteien auf römischer Seite nach der Durchsetzung Vespasians im Kampf um das Kaisertum gegenüber den Batavern zeigten, sei demnach die Überzeugung zu erkennen, dass die Bataver Parteigänger der Flavier seien.

- 37: Vgl. Flaig 1995, S. 58-59.

- 38: So aber Merkel 1966, S. 13-15 und öfter; Flaig 1995, S. 58. Die Situation in Niedergermanien und die mutmaßliche Fragilität römischer Herrschaft dort thematisiert Tacitus beispielsweise in Tacitus, Historien 1,2,1; 4,12,1; 4,26.

- 39: So jedoch Flaig 1995, S. 58; Willems 1983, S. 113; Dyson 1971, S. 263-264, 267-269, 273. Sowohl Willems als auch Dyson verweisen darauf, dass sich der Aufstand in einer Situation erhob, in der der Akkulturationsdruck für die Bataver wuchs. Zur ethnischen Identität der Bataver vgl. Roymans 2004. Zum Modell der sogenannten „ethnic soldiers“ vgl. van Driel-Murray 2003 und Haynes 2013, S. 112-116.

- 40: Vgl. van Driel-Murray 2003, S. 211-215.

- 41: Vgl. Urban 1985, S. 96-97, 101-102; Hose 1998, S. 308-309.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Künzer, Isabelle, Der Bataveraufstand – Versuch einer Deutung der Revolte am Niederrhein (69/70 n. Chr.), in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/der-bataveraufstand-%25E2%2580%2593-versuch-einer-deutung-der-revolte-am-niederrhein-6970-n.-chr./DE-2086/lido/5ff42d7b0c5278.11582508 (abgerufen am 01.05.2024)