Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Der Raum als geschichtswissenschaftliche Kategorie

Eine Definition des Gegenstands der Geschichtswissenschaft könnte lauten: Unter Geschichte versteht man menschliches Handeln in Gemeinschaften in Zeit und Raum. Damit sind drei Grundbedingungen genannt, die historische Prozesse bestimmen. Historische Forschung hat grundsätzlich alle drei Bedingungen angemessen zu berücksichtigen, es gibt aber auch Fragestellungen, die eine bestimmte Determinante in den Mittelpunkt rücken. Der Mensch als soziales Wesen ist vornehmlich Gegenstand der Sozial- und Verfassungsgeschichte, die Kategorie der Zeit ist Gegenstand der historischen Hilfswissenschaft der Chronologie, sie fungiert aber auch als Leitfaden für die Ereignisgeschichte. Der Raum hat von jeher in der Landesgeschichte grundlegende Bedeutung gehabt, aber auch größere Räume haben den Rahmen für historiographische Untersuchungen abgegeben, man denke nur an Fernand Braudels Forschungen über das Mittelmeer[1] oder die 2007 erschienene Monographie über die Rhône im Mittelalter von Jacques Rossiaud[2]. In der Weltgeschichte, die in unserem Zeitalter der Globalisierung wieder Konjunktur hat, findet die räumliche Betrachtungsweise ihre weiteste Ausdehnung. Der in der Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts begründete spacial turn, die Hinwendung zur Räumlichkeit, hat die Kategorie des Raumes, die viele schon verloren wähnten, in allen Kulturwissenschaften wieder auf die Tagesordnung gesetzt.

Die Geschichtsräume oder Geschichtslandschaften, an denen Landeshistoriker ihren Forschungen ausrichten, müssen als Entwürfe verstanden werden, die vorgefundene geographische Räume als Interaktions- und Wahrnehmungsräume menschlicher Gemeinschaften interpretieren. Geschichtslandschaften müssen keine geschlossenen staatlichen Räume sein, wohl aber müssen die von den maßgeblichen Akteuren in diesen Räumen entfalteten politischen Aktivitäten stärker aufeinander gerichtet sein als nach außen.

Niemand wird bezweifeln, dass die morphologische Beschaffenheit eines geographischen Raumes seine Nutzung durch den Menschen ganz elementar bestimmt, vor allem im Hinblick auf Verkehrsführung und Bewirtschaftung, aber Raumwahrnehmung und die soziale Praxis der Raumnutzung sind primär im menschlichen Denken und Fühlen verankert, Räume entstehen in den Köpfen der Menschen und die Historiker müssen sich der Aufgabe stellen, räumliche Denkmodelle und Wahrnehmungsweisen vergangener Zeiten zu rekonstruieren. Dabei können die von Raumnamen abgeleiteten Bezeichnungen von Menschen, etwa als Rheinländer, entscheidende Indizien für die Bestimmung von Geschichtslandschaften sein.

2. Die Rheinlande als Geschichtsraum

Im folgenden möchte ich die Rheinlande in einem Zeitrahmen von einem halben Jahrtausend betrachten. Damit stelle ich die Braudelsche Perspektive der longue durée, der Langzeitbetrachtung, ein. Es soll darum gehen, das Beharren von Raumordnungen und ihre Wandlungen über lange Zeiträume zu verfolgen, mit dem Ziel, einer Antwort auf die Frage näher zu kommen, ob man in den Rheinlanden Räume ausmachen kann, die stärker durch geschichtliche Kontinuitäten als durch Diskontinuitäten gekennzeichnet sind. Die Geschichte solcher Räume böte sich für die Gegenwart als Medium der Identitätsstiftung an. Es soll in erster Linie um politische Räume, nicht um Kulturräume gehen, wobei nicht der heutige Begriff von Politik zugrunde gelegt wird, sondern vielmehr der umfassendere der in der griechischen Philosophie begründeten politeia, die auch die Sphären von Verwaltung und Rechtspflege einschließt.

Was sind aber die Rheinlande? Was verbirgt sich hinter diesem merkwürdigen Plural? Es ist die mit Gesetz Nr. 46 des Alliierten Kontrollrats vom 25.2.1947 mit dem preußischen Staat aufgelöste Rheinprovinz. Diese Provinz war nun alles andere als die nach Jahrhunderten der politischen Zersplitterung erreichte Vereinigung der rheinischen Lande. In Wirklichkeit wurden in ihr aus europäischen Gleichgewichtserwägungen Gebiete zusammengepfercht und 1822 mit dem Etikett Rheinprovinz versehen, die vor 1794 ganz verschiedenen Geschichtslandschaften angehört hatten. So hat der Moselraum mit seinem Zentrum Trier südlich der Mittelgebirgsbarriere der Eifel seit der Zeit der Treverer eine eigene Entwicklung genommen. Dass der Versuch, im Rahmen der Rheinprovinz eine rheinische Geschichte zu schreiben ein Irrweg ist, hat das von Georg Droege und Franz Petri geleitete Unternehmen eindrucksvoll gezeigt. Der Name der Rheinprovinz war Etikettenschwindel, aber paradoxerweise hat der preußische Oktroi dennoch die Einbürgerung eines Rheinlandbegriffs gefördert, wenn auch eines sehr diffusen, aus dem sich eine ebenso unbestimmte oder offene rheinische Identität gespeist hat, nicht zum wenigsten befeuert durch die Gegensatz zum Borussischen. Die Rheinprovinz war also durchaus auf einem 1945 abgebrochenen Weg, zu einer Geschichtslandschaft zu werden. Ihr Raum hat aber keine hinter 1815 zurückreichenden Wurzeln. Deshalb muss die Suche nach einer bis in die Spätantike zurückreichenden Geschichtslandschaft anders ansetzen. Ich behandele im Folgenden die nördlichen Rheinlande grob gesehen im Umfang des heutigen nordrheinischen Teils des Bundeslandes NRW, der zugleich das Arbeitsgebiet des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) darstellt.

Wenn man einen historischen Raum betrachtet, muss man nicht nur auf seine Abgrenzung nach außen achten, sondern auch auf seine Binnenstruktur. Die meisten Räume sind durch ein Zentrum beziehungsweise mehrere Zentralorte und periphere Bereiche gekennzeichnet. Es ist auch wichtig, auf die Geschlossenheit oder Offenheit eines Raumes zu achten. Die Durchlässigkeit eines Raumes wird bestimmt durch den Anteil und die Verteilung öffentlichen Raums. Durch Herrschaftsrechte verschiedener Art geschlossene Bezirke kontrastieren mit allgemein zugänglichen Räumen wie Straßen, Allmenden oder nicht urbar gemachter Wildnis.

3. Der Kölner Raum in Antike und Frühmittelalter

Ich möchte zunächst die römische Provinz Niedergermanien und im Rahmen dieser Verwaltungseinheit das Gebiet der civitas Köln näher betrachten.. Mit dem Erlöschen der römischen Staatlichkeit in den Rheinlanden hätten sich die Konturen des spätantiken Städtenetzes gewiss rasch verwischt, wenn sie nicht von der christlichen Großkirche lebendig gehalten worden wären. Das Konzil von Serdica hatte 342 (oder 343) die Anpassung der Bistümer an die untere staatliche Verwaltungsebene der Städte beschlossen. Der Sprengel des Bistums Köln orientierte sich dementsprechend an der Ausdehnung des Kölner Stadtgebiets, er griff nach Norden allerdings auf das Territorium der untergegangenen civitas Colonia Ulpia Traiana – Xanten über, in der es – ebenso wie in Nijmegen - nicht zu einer Bistumsgründung gekommen war. Auch rechtsrheinische Gebiete, die nicht zum römischen Imperium gehört hatten, wurden im Frühmittelalter dem Kölner Bistum angegliedert. Die linksrheinischen Landstriche nördlich der civitas Köln heben sich in natur- und kulturräumlicher Hinsicht von den südlicheren Gebieten ab. Am deutlichsten zeigen sich die Unterschiede in der Dialektgeographie südlich und nördlich der bekannten Benrather Linie und anderer Isoglossen.

Wie lange im Raumbewusstsein der im Rheinland verbliebene „römische“ Bevölkerung die Ausdehnung des Kölner Stadtgebiets noch lebendig geblieben ist und wie stark die zugezogenen Franken sich dieses Raumkonzept zu eigen gemacht haben, entzieht sich unserer Kenntnis. Sicher ist jedoch, dass die Bischöfe und ihre Mitarbeiter das Wissen über die römische Verwaltungsgliederung in die fränkische Zeit hinüber gerettet haben.

Dass auch außerhalb der kirchlichen Sphäre das antike Kölner Stadtgebiet als Raumvorstellung erhalten blieb, zeigt die Einrichtung des Dukats (Herzogtums) Ripuarien, dessen Umfang sich, soweit erkennbar, eng an den Kölner Diözesansprengel anschloss. Als Verwaltungseinheit des merowingischen Großreiches ist Ripuarien seit dem frühen 8. Jahrhundert belegt. Wie weit die Gründung in die quellenarme Zeit des 6. und 7. Jahrhunderts zurückzuverlegen ist, muss offen bleiben. Amtsträger, die für den meist nicht als Herzogtum, sondern als Gau (pagus) oder Land (terra) bezeichneten Raum zuständig waren, sind nicht bekannt. Die Bewohner dieses Raumes werden in den Quellen als Ripuarier bezeichnet. Das legt den Schluss nahe, dass die obrigkeitlich verordnete administrative Gliederung von der Bevölkerung akzeptiert und Bestandteil einer regionalen Identitätsstiftung wurde. Wenn die Herkunft der Bezeichnung klarer wäre, könnte man besser einschätzen, worin ihre Attraktivität begründet war. Neben dem ripuarischen dürfte ein Kölner Raumbewusstsein alternativ weiter bestanden haben. In dem durch die karolingischen Teilungen 855 entstandenen Mittelreich Lothringen, zu dem auch der Kölner Raum gehörte, war für einen Dukat Ripuarien wohl kein Platz mehr. Der Name wird zwar noch bis zur Jahrtausendwende gelegentlich in den Quellen verwendet, wohl aber eher als historische Reminiszenz denn als noch im Bewusstsein der Bevölkerung lebendiges Raumbild. Wie stark im Kölner Raum die Vorstellung einer lothringischen Identität Wurzeln geschlagen hat, ist schwer einzuschätzen. Wir werden zu fragen haben, ob nach der Verflüchtigung Ripuariens der Kölner Raum weiterhin Konturen einer Geschichtslandschaft zeigte.

Seit 699 ist eine Binnengliederung Ripuariens in Gaue nachweisbar. Über die Bedeutung des Begriffs Gau (lateinisch pagus) hat es in der Forschung heftige Kontroversen gegeben. Es geht um die Frage, ob die Gaue eher als naturräumlich bestimmte Siedlungskammern oder als politisch-administrative Gebilde zu bestimmen sind. Pagi wurden schon die Unterbezirke der antiken Stadtgebiete genannt. Die frühmittelalterlichen Gaue im Kölner Raum weisen namengebende Mittelpunkte auf, die schon in römischer Zeit als vici Unterzentren der civitas waren, nämlich Jülich, Zülpich und Bonn. Aus diesem Befund soll selbstverständlich keine Kontinuität der Einrichtungen gefolgert werden. Es war wohl eher die durch die römerzeitlichen Siedlungen noch verstärkte Gunst der Lage, die diese Orte für die Rolle von Unterzentren prädestinierte. Die Gaue begegnen uns in den Quellen vornehmlich als Orientierungsräume, die zur Lokalisierung von Siedlungen verwendet wurden. Ob sie in der Raumwahrnehmung der Bevölkerung eine Rolle spielten, ist nicht festzustellen. Nirgendwo ist von Jülichern oder Zülpichern die Rede. So etwas wie eine offizielle Gautopographie hat es übrigens nie gegeben. Gaubezeichnungen variieren, einzelne Orte scheinen die Zugehörigkeit gewechselt zu haben, kleinere Teilbereiche größerer Gaue tragen gelegentlich eigene Bezeichnungen, etwa der Odangau und der Swistgau bei Bonn oder der Kützgau, der Gilgau und der Nievenheimer Gau im Kölngau. Spätestens im 12. Jahrhundert verlieren die Gaue ihre Bedeutung als Orientierungsräume. Als das Kölner Bistum im 11. Jahrhundert in Dekanate gegliedert wurde, griff man aber anscheinend noch auf die Gaueinteilung zurück. Zumindest lassen sich die im Spätmittelalter exakt überlieferten Dekanatsgrenzen recht gut über die sehr viel diffusere Rekonstruktion der Gaue projizieren. Man sollte sich allerdings hüten, letztere ohne weiteres mithilfe der kirchlichen Topographie zu präzisieren.

Unbestreitbar ist im Kölner Raum der Zusammenhang der Grafschaften als Bezirke der Rechtspflege mit den Gauen. Im Vertrag von Meerssen von 870 ist von einer Unterteilung Ripuariens in fünf Grafschaften die Rede. Nach Ulrich Nonn handelt es sich um die Grafschaften im Jülichgau (zuerst 846 belegt), Zülpichgau (856), Eifelgau (762), Bonn- beziehungsweise Ahrgau (843) und Kölngau. Diese Grafschaften scheinen bis ins 11. Jahrhundert hinein recht stabil gewesen zu sein, wenn man von der Ausgliederung der Stadt Köln als Zuständigkeitsbereich eines Burggrafen aus dem Kölngau absieht.

4. Der Kölner Raum im Hochmittelalter

Im 10. und mehr noch im 11. Jahrhundert tritt die Gliederung des nördlichen Rheinlands in Grafschaften deutlich hervor. Nördlich des Jülich- und Kölngaus sind auf Kölner Diözesangebiet noch die Grafen hinzuzunehmen, die sich später nach Geldern und Kleve nannten. Kaiser Heinrich II. (König 1002-1024, römisch-deutscher Kaiser 1014-1024) hat die aus Flandern stammenden Begründer der Dynastien am Niederrhein angesiedelt. Die Verteilung der Grafschaften im Rechtsrheinischen, wo später die Grafen von Berg die führende Rolle spielten, ist vor 1100 völlig undurchsichtig. Man darf sich die Grafschaften nicht im Sinne einer heutigen Topographie der Gerichtsbarkeiten als lückenlos aneinander grenzende geschlossene Bezirke vorstellen. Nicht nur wurden sie von kirchlichen Immunitäten durchlöchert, auch die als Forste organisierten Wälder bildeten besondere Bezirke, für die Waldgrafen zuständig waren. Man kann die Grafschaften als personenbezogene Räume bezeichnen, was sich daran ablesen lässt, dass in den Quellen häufig die Namen der Grafen ohne Angabe einer Gaubezeichnung genannt werden. In dieser Praxis kommt die Macht der Grafen gegenüber den ihren Gerichten zugeordneten freien Herren zum Ausdruck, die auf ihrer vom König hergeleiteten Banngewalt beruhte. Die Grafen standen somit an der Spitze von Personenverbänden, deren räumliches Substrat nicht selten recht unscharfe Konturen hatte. Deshalb hatten die Grafschaften wohl auch für die Bevölkerung keine identitätstiftende Kraft. Die in den Grafschaften lebenden provinciales bildeten im Gegensatz zu den Bewohnern spätmittelalterlicher Territorien keine Untertanenverbände.

Gab es im 11. Jahrhundert ein Band, das den Flickenteppich der Gerichtsbarkeiten umsäumte und zu einer wahrnehmbaren Geschichtslandschaft zusammenschloss? Man wird die Frage im Grunde verneinen müssen. Wenn der rheinische Pfalzgraf Ezzo und seine Nachkommen mehrere der eben vorgestellten Grafschaften in ihrer Hand bündelten, ergab sich daraus noch kein zusammenhängender Herrschaftsraum, die Macht des Ezzonengeschlechts hatte viele Facetten und reichte über das Rheinland weit hinaus.

Zu einer weiteren Fragmentierung des untersuchten Raumes kam es um 1080 durch das Übergreifen eines von Westen vordringenden Strukturwandels adliger Herrschaft, der von Südfrankreich seinen Ausgang genommen hatte, in das Rheinland. Durch den Bau von Burgen unterwarfen sich machtgierige châtelains die im Schatten ihrer Festungen gelegenen Landstriche und untergruben damit die Machtpositionen von Grafen und Herzögen. Die rheinischen Burgherren, die wie ihre französischen Standesgenossen sich stolz nach ihren Burgen nannten, zum Beispiel Gerhard de Hostade, Wichmann de Hemmersbach, verweigerten den Besuch der gräflichen Gerichte, weil sie Gleichrangigkeit mit den Grafen beanspruchten. Diese Sezessionsbewegung führte vollends zu einer Auflösung der Grafschaftsräume. In einer Zeit, in der die Herrschaft König Heinrichs IV. (Mitkönig 1053, ab 1056 römisch-deutscher König, Kaiser 1084-1105) auf schwachen Füßen stand, war der gesellschaftliche Wandel nicht aufzuhalten. Der Kölner Erzbischof Sigewin erkannte die Ansprüche der neuen Burgherren an, die Grafen gaben zwar ihren Titel nicht preis, passten ihre Selbstdarstellung aber an die ihrer erfolgreichen Konkurrenten an. Sie nannten sich nun etwa Gerhardus comes de Julicho, Adulphus comes de Noruenich. Diese Titel bestehen aus zwei Komponenten, die nicht zusammengehören: Graf und Herkunftsort Jülich beziehungsweise Nörvenich. Im zweiten Fall lag die namengebende Burg Nörvenich gar nicht in der Grafschaft des Burgherrn. Im Rheinland war diese Konstellation die übliche. Von einer Grafschaft Nörvenich um 1080 zu sprechen, ist schlicht falsch. Das Ergebnis des hier skizzierten Transformationsprozesses war ein sich schrittweise stabilisierendes System adliger Herrschaften, die sich aus Gütern und Rechten in Streulage zusammensetzten. Dieses neue Erscheinungsbild des Adels war nun keineswegs auf das Rheinland beschränkt, es verbreitete sich vielmehr nach und nach im gesamten Reich. Hatte sich damit der rheinische Raum verflüchtigt?

Nein, vielmehr erfuhr er als Reaktion auf das von Gewaltausbrüchen begleitete Auftreten der Burgherren eine Wiederbelebung. 1083 rief der Kölner Erzbischof Sigewin für den Bereich seines Bistums einen Gottesfrieden aus, durch den Friedenstage und Friedenszeiten und die Bestrafung von Friedensbrechern durchgesetzt werden sollte. Der Gottesfrieden, der noch um die Mitte des 12. Jahrhunderts wirksam war, machte den kirchlichen Sprengel des Kölner Bistums zu einem im öffentlichen Bewusstsein verankerten Friedensraum. Der Kölner Erzbischof fungierte als oberster Garant des Gottesfriedens. Seine Autorität wurde allgemein anerkannt, zumal sie durch lehnrechtliche Beziehungen zum rheinischen Adel untermauert wurde. Durch die Vergabe von Kirchengut und Vogteirechten zu Lehen machten die Erzbischöfe die Grafen und Herren zu ihren Vasallen. Die Gefolgsleute des Kölner Erzbischofs werden in den Quellen als Colonienses, Kölner bezeichnet.

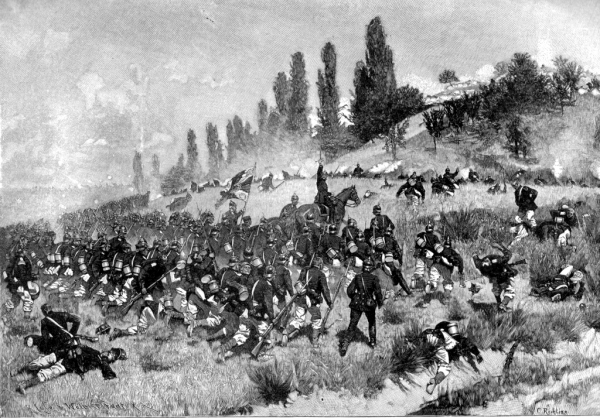

Das auf den Kölner Erzbischof ausgerichtete Ordnungsgefüge wandelte König Konrad III. (Gegenkönig 1127-1135, römisch-deutscher König 1138-1152) 1151 in ein Herzogtum um. Dabei berief man sich wohl auf Erzbischof Brun, den Bruder Ottos I. (König 936, römisch-deutscher Kaiser 936-973), der allerdings in ganz Lothringen als Herzog gewirkt hatte. Die friedewahrende Funktion des Kölner Erzbischofs wurde so vom König ohne Schmälerung der Position des eigentlich zuständigen Herzogs von Niederlothringen sanktioniert und erhielt sozusagen Verfassungsrang. Die bedeutenden Erzbischöfe der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, Rainald von Dassel und Philipp von Heinsberg haben gestützt auf ihre Herzogsgewalt den Versuch unternommen, aus dem hier behandelten rheinischen Raum ein kölnisches Land zu machen, in dem die Grafen und Herren als Landherren der erzbischöflichen Herrschaft unterworfen sein sollten. In der politischen Sprache des 12. Jahrhunderts erhielt der unbestimmte Begriff Land eine neue Bedeutung. Ein Land war ein Herrschaftsraum, in dem nur ein Herr die oberste Gewalt innehaben konnte. Einem solchen Anspruch wollten sich die rheinischen Grafen nicht beugen. Ihre Macht war durch Landesausbau und Erbgänge gewachsen. Unter dem Einfluss der aufblühenden Rechtswissenschaft entwickelten auch sie ein neues Herrschaftsverständnis. Zunehmend wurde der Wust unterschiedlicher Rechtsansprüche gebändigt und zu einem einheitlichen Herrschaftsbegriff zusammengeführt. Dieser Prozess gipfelte im frühen 13. Jahrhundert in der Vorstellung, dass auch die adligen Herrschaften den Charakter von Ländern hatten, die man mit den Herkunftsnamen der Inhaber bezeichnete. Nun erst sprach man etwa von einer Grafschaft Jülich, die alles umfasste, über das der Graf gebot. Aus der Sicht der Kölner Erzbischöfe konnte es gräfliche Länder in einem kölnischen Land nicht geben. So musste zwangsläufig ein Kampf um die Verfassung des rheinischen Raumes ausgefochten werden, aus dem letztlich die Grafen als Sieger hervorgingen. Die Niederlage Siegfrieds von Westerburg in der Schlacht von Worringen 1288 markierte sicher nicht das Ende der kölnischen Dominanz, diese hatte aber die Aura des Selbstverständlichen verloren. Mit ihrer Abschwächung verlor auch der nordrheinische Geschichtsraum wieder an Konsistenz.

5. Der Kölner Raum im Spätmittelalter

Wenn auch angeschlagen, konnten sich die Erzbischöfe an der Spitze des regionalen Machtgefüges aufgrund ihres Fürstenranges behaupten. In der Zeit des letzten Stauferkaisers Friedrichs II. (Regierungszeit als römisch-deutscher König 1212-1250, ab 1220 als Kaiser), hatte sich eine Reichskonzeption durchgesetzt, die eine scharfe Trennlinie zwischen den Fürsten und dem nichtfürstlichen Adel, den Magnaten, zog. Die Fürsten waren als Herren von Gottes Gnaden Teilhaber an der Herrschaft des Königs und Kaisers. Sie galten als Glieder des Reichskörpers, Säulen des Reichsgebäudes. Grafen und Herren wurde dagegen kein Anspruch auf das Gottesgnadentum zugestanden. Die rheinischen Grafen akzeptierten, wenn wohl auch widerwillig, ihre Mittelstellung im Reichsgefüge und entfernten das seit dem späten 12. Jahrhundert häufig beanspruchte Dei gratia aus ihren Titeln. Gleichrangigkeit mit dem Kölner Erzbischof war in dieser Verfassungsstruktur nur über den Aufstieg in den Fürstenrang zu erreichen. Alle rheinischen Grafen haben diese Rangerhöhung zwischen 1336 und 1417 erlangt. Damit waren die nördlichen Rheinlande zu einer Fürstenlandschaft geworden, der eine einende Klammer weitgehend fehlte. Auch die 1512 eingeführte Kreiseinteilung des Reiches gab dem Raum seine Geschlossenheit nicht zurück, denn das Erzstift Köln wurde mit den übrigen Kurfürstentümern im Westen des Reiches zum Kurrheinischen Kreis zusammengefügt, während die Herzogtümer Jülich, Berg und Kleve zum Rheinisch-Westfälischen Kreis gehörten, das 1543 habsburgisch gewordene Herzogtum Geldern wurde dem Burgundischen Kreis zugeschlagen. Die unter habsburgischer Herrschaft vereinten Niederlande grenzten den rheinischen Raum nach Westen klar ab. Nach Osten hatte er sich jedoch seit dem 12. Jahrhundert zunehmend erweitert. 1180 erhielten die Kölner Erzbischöfe mit dem aus dem sächsischen Herzogtum abgetrennten Herzogtum Westfalen Herrschaftsansprüche bis zur Weser. Die Erbfolge der Jülicher 1346 in Ravensberg und 1348 in Berg verstärkte die Verklammerung zwischen dem Rheinland und Westfalen. Die Vereinigung der Grafschaft Mark mit Kleve 1398 vervollständigte die Landbrücke zwischen Rhein und Weser. Hier zeichnen sich schon die Konturen des heutigen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ab, das allerdings auch große Teile des mittelalterlichen Hochstifts Münster umfasst. Im Spätmittelalter hat sich die rheinische Geschichtslandschaft also zum rheinisch-westfälischen Raum erweitert. Durch die Vereinigung der drei Herzogtümer samt ihrer Nebenlande wurde dieser Raum im 16. Jahrhundert wieder durch den Dualismus zwischen dem geistlichen Fürstentum Kurköln und dem Verbund der weltlichen Territorien bestimmt. Die dynastischen Zusammenfassungen haben den Partikularismus der einzelnen Territorien allerdings nicht beseitigen können. Die jeweiligen Stände verteidigten erfolgreich die Integrität ihrer jeweiligen Länder gegen fürstlichen Zentralismus.

Rainald von Dassel, Liegefigur aus Kalkstein auf dem Hochgrab im Kölner Dom, 1905 von Alexander Iven (1854-1934) anstelle der Ende des 18. Jahrhunderts zerstörten mittelalterlichen Bronzefigur angefertigt. (Rheinisches Bildarchiv)

Bisher ist viel von Räumen die Rede gewesen, aber wenig von Grenzen. Während für unser Verständnis die Begriffe Raum und Grenze untrennbar zusammengehören, war das im Mittelalter nicht unbedingt so. Die Mittelalterforschung hat mit dem Grenzbegriff Probleme. Gab es überhaupt lineare Trennlinien zwischen Räumen oder muss man sich eher Gebilde mit unscharfen Konturen, Kerne mit verschwimmenden Peripherien vorstellen? Ohne Zweifel kannte auch der mittelalterliche Mensch scharfe Trennlinien zwischen Mein und Dein, die kirchliche Verwaltung konnte jedes Haus einer Pfarrei zuordnen, an die die Bewohner den Zehnt zu zahlen hatten. Auch politische Räume, egal wie zerklüftet sie waren, hatten Grenzen oder genauer gesagt allgemein anerkannte Grenzorte. Das lässt sich auf der Ebene der Königreiche schon seit dem Frühmittelalter beobachten. Herrscher trafen sich auf der Grenze ihrer Reiche, zum Beispiel Heinrich I. (König 919-936) und Karl III. (König 893/98-923) 921 auf einen Schiff auf dem Rhein bei Bonn. Herrschertreffen zwischen Staufern und Kapetingern fanden in Vaucouleurs in der Region Lorraine oder St. Jean-de-Losne in der Region Bourgogne statt. Könige vermieden es, die Reiche anderer Herrscher zu betreten, denn dort konnten sie ihre Macht nicht zur Geltung bringen und mussten sich dem Schutz des Gastgebers anvertrauen. Der Besuch Eduards III. von England im Reich 1338 offenbarte etwa, wie dringend der König Verbündete brauchte, um seine Ansprüche gegenüber Frankreich durchzusetzen. Im Zuge von Kriegshandlungen überschritten Könige Grenzen natürlich unbefangener, so fiel Eduard 1346 in Frankreich ein und errang den Sieg von Crécy. Schließlich konnten Könige als Pilger oder Kreuzfahrer fremde Herrschaftsgebiete ohne Statusprobleme durchqueren.

Heinrich I. und Karl III. treffen sich am 7. November 921 auf einer Insel bei Bonn. (Bär, Adolf / Quensel, Paul, Bildersaal deutscher Geschichte, Stuttgart, 1997, Neudruck des Buches von 1890)

Innerhalb von Reichen treten politische Grenzen erst im Spätmittelalter deutlicher in Erscheinung. Die Verhältnisse sind dann dieselben wie zwischen Reichen. Es ist zunächst bei Fürsten zu beobachten, dass sie ihre Länder nur in bestimmten Situationen und unter Beachtung besonderer Formen verlassen. Einen Sonderfall stellt wieder der Kriegszustand dar, der Bewegungen nach militärischen Erfordernissen notwendig macht. Den Ausstellungsorten von auf Kriegszügen ausgefertigten Urkunden wird oft der erläuternde Zusatz in castris apud xy, also im Feldlager bei xy, hinzugefügt. Im Normalfall bewegt sich der spätmittelalterliche Fürst nur innerhalb seines Landes. Rangniedere Nachbarn müssen sich in das fürstliche Territorium bequemen, um Kontakt mit dem Landesherrn aufzunehmen. So finden Belehnungen von Vasallen in der Regel im Land des Lehnsherrn statt.

Im Rheinland erhoben die Kölner Erzbischöfe den Anspruch, Fürsten und Magnaten in ihrem Land zu empfangen. Einige Beispiele aus den ersten Jahren der Amtszeit Heinrichs von Virneburg sollen diese Aussage belegen. Am 1.9.1306 wurde vermittelt durch die Grafen von Virneburg, Sponheim, Solms und von der Mark sowie den Herrn von Kuyk eine Sühne zwischen dem Erzbischof und Graf Gerhard VII. von Jülich (Regierungszeit 1297-1328) zu Köln auf des Erzbischofs Saal verkündet und besiegelt. Siegelzeuge war auch Herzog Johann II. von Brabant (Regierungszeit 1294-1312), der am folgenden Tag ein Bündnis mit Heinrich von Virneburg schloss.

Im kölnischen Lechenich bekundete Gerhard von Jülich 1307 seinen Vergleich mit der Stadt Duisburg, den der Erzbischof vermittelt hatte. Im kölnischen Rheinberg wurde 1307 ein Bündnis des Grafen Otto von Kleve (Regierungszeit 1305-1305) mit Heinrich von Virneburg ausgehandelt, unter anderem unter Beteiligung des Grafen von Berg. Letzterer wurde in Köln vom Erzbischof in den Pfandbesitz von Deutz (heute Stadt Köln) gesetzt. 1308 einigten sich die Grafen von Jülich und von der Mark im kölnischen Gymnich (heute Erftstadt) auf den Herzog von Brabant und den Grafen von Luxemburg als Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten. Die Zahl der Belege ließe sich beliebig vermehren. Alle zeigen, dass die Fäden der Politik im rheinischen Raum im Land des Kölner Erzbischofs zusammenliefen. Die Anziehungskraft Kölns formte also auch noch im 14. Jahrhundert einen Raum, dessen Umfang im Wesentlichen durch die Ausdehnung der erzbischöflichen Vasallität bestimmt wurde. Sein Kern war der uns schon bekannte nordrheinische Raum, der somit weiterhin als Geschichtslandschaft auszumachen ist.

Es hat aber auch im Hinblick auf die Symbolkraft der Orte politischer Kommunikation nicht an Versuchen gefehlt, die Dominanz des Kölner Erzbischofs zu brechen. Vor allem die Jülicher haben schon vor ihrer Erhebung in den Reichsfürstenstand 1336 gelegentlich durchzusetzen vermocht, dass Begegnungen mit dem Kölner Erzbischof in einem Grenzort zwischen ihren beiden Ländern anberaumt wurden. Wiederholt war das halb jülichsche, halb kölnische Pingsheim (heute Gemeinde Nörvenich) Schauplatz solcher Treffen. Schon am 14.10.1279 kam hier der Friedensschluss zwischen Erzbischof Siegfried von Westerburg und der verwitweten Gräfin von Jülich und ihren Söhnen zustande. Zur Leistung des Lehnseids musste Herzog Wilhelm von Geldern (1371/77-1402 Herzog von Geldern, ab 1393 auch von Jülich) 1388 aber noch Friedrich von Saarwerden in Kempen besuchen. Durch die zunehmende Abgrenzung der Territorien der weltlichen Fürsten gegenüber Kurköln verlor der nordrheinische Geschichtsraum seit dem 15. Jahrhundert endgültig seine Geschlossenheit. Der Dualismus Vereinigte Herzogtümer – Kurköln im 16. Jahrhundert ist schon vorgestellt worden.

6. 1609 und die Folgen – Ende der rheinischen Geschichte?

Nach dem Tod Herzog Johann Wilhelms im Jahre 1609 kam es einerseits zu einer weiteren Aufspaltung des hier betrachteten Raumes, andererseits zu einer Neubestimmung seiner Qualität. Mit den jetzt näher zu beschreibenden Veränderungen zeichnet sich die tiefste Zäsur in der rheinischen Geschichte, ja vielleicht sogar das endgültige Ende einer spezifisch rheinischen Geschichte und eines rheinischen Raumes für mehrere Jahrhunderte ab.

Durch die zunächst provisorische, aber nie revidierte Besitzergreifung der Brandenburger in Kleve und Mark sowie der Pfalz-Neuburger in Jülich-Berg entstanden zwei durch West-Osterstreckung charakterisierte Blöcke im Norden und Süden des rheinischen Raumes, die weiterhin am Rhein und in Westfalen in Nachbarschaft zu Kurköln lagen. Die unterschiedliche konfessionelle Ausrichtung dieser beiden Blöcke, im brandenburgisch-preußischen Gebiet überwog der Calvinismus, im pfalz-neuburgischen der Katholizismus, vertiefte die Spaltung des rheinischen Raumes noch. Die Trennlinie verlief grob gesehen entlang der schon angesprochenen Kulturraumgrenze. Die Blockbildung wurde über die Beziehungen der Brandenburger zu den niederländischen Generalstaaten und der Pfälzer zu den habsburgischen Niederlanden noch nach Westen verlängert.

Kaiser Ludwig IV. ernennt auf dem Reichstag in Koblenz 1338 Eduard III. von England zum Reichsvikar, Illustration aus dem ersten Band der Chroniken des Jean Froissart (um 1337 - um 1405/1410), Paris, vor 1410, Original in der Königlichen Bibliothek der Niederlande in Den Haag.

Alle Herrschaftsgebiete des rheinisch-niederländischen Raums wiesen allerdings ein gemeinsames Merkmal auf: sie waren alle Nebenländer der jeweiligen Dynastien, deren Zentren in anderen Räumen lagen, in der Markgrafschaft Brandenburg, in Bayern und in Spanien beziehungsweise in Österreich. Auch das Kurfürstentum Köln wurde schon mit dem Amtsantritt Erzbischof Ernsts von Bayern 1583 durch eine ununterbrochene Sukzession von Erzbischöfen aus dem Hause Wittelsbach bis 1761 zu einem Nebenland dieser Dynastie. Über die rheinischen Verhältnisse wurde in Berlin und München, in Madrid und Wien, zeitweise in Neuburg oder Mannheim entschieden. Nur Düsseldorf war im 17. Jahrhundert für längere Zeit fürstliche Residenz. Die Interessen der Rheinlande vertraten die einheimischen Eliten in Auseinandersetzung mit den Zentralen. Aber die Summe der Nebenländer ergab kein Rheinland.

7. Das 19. und 20. Jahrhundert

Ein solches haben auch die französischen Generäle und Administratoren seit 1794 nicht geschaffen. Die Bewohner des im Frieden von Lunéville 1801 an Frankreich abgetretenen Reichsgebiets, das in vier Departements gegliedert wurde, konnten in den wenigen Jahren ihrer Zugehörigkeit zu einem zentralistischen Staat keine neue regionale Identität entwickeln. Sie blieben Deutsche, wurden aber keine Rheinländer. Erst in der preußischen Rheinprovinz (so genannt seit 1822), die die von Frankreich annektierten Gebiete - soweit keine anderen deutschen Dynastien darauf Ansprüche erheben konnten - umfasste, entstand nicht zuletzt in Auseinandersetzung mit dem preußischen Zentralismus eine rheinische Identität, auf deren Komplexität ich hier nicht näher eingehen kann. Wer sich als Rheinländer fühlt oder fühlen darf, ist bis heute unbestimmt. Das Rheinlandbewusstsein des 19. Jahrhunderts hatte keinen festen Bezug zu einem politischen Raum. Der bayrische Pfälzer war ebenso Rheinländer wie der preußische Kölner. Die preußische Rheinprovinz war also, wie eingangs schon ausgeführt, keineswegs die Erfüllung rheinischer Vereinigungsträume, sie war Erbin französischer Expansionspolitik, die per definitionem über territoriale Traditionen hinweg marschierte.

Auch bei der erstaunlichen Wiederauferstehung des nordrheinischen Geschichtsraums seit 1946 hat die französische Politik Hilfestellung geleistet. Da ihrer Besatzungszone nicht für die Bildung eines rheinischen Bundeslandes in der Nachfolge der preußischen Rheinprovinz zur Verfügung stand, konnte nur das zur englischen Besatzungszone gehörende nördliche Rheinland Bestandteil des Landes NRW werden. Vergleicht man den heutigen rheinischen Teil von NRW mit der römischen Provinz Niedergermanien oder dem alten Erzbistum Köln, ergeben sich frappierende Übereinstimmungen, die zu der Vorstellung verleiten könnten, wir hätten einen über nahezu zwei Jahrtausende konstanten Geschichtsraum vor uns. Doch dieser Eindruck erweist sich bei näherer Betrachtung als trügerisch.

Literatur

Aubin, Hermann (Hg.)/Niessen, Josef (Bearb.), Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz, Köln 1926.

Bachmann-Medick, Doris, Spatial Turn, in: Bachmann-Medick, Doris, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften (2006), Reinbek 2009, S. 284-328.

Bauer, Thomas, Lotharingien als historischer Raum. Raumbildung und Raumbewusstsein im Mittelalter, Köln [u.a.] 2007.

Bauer, Thomas (Bearb.), Die mittelalterlichen Gaue (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande IV/ 9), Karte und Beiheft, Köln 2000.

Eck, Werner, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum (Geschichte der Stadt Köln 1), Köln 2004.

Ewig, Eugen, Die Stellung Ribuariens in der Verfassungsgeschichte des Merowingerreichs, Bonn 1969.

Groten, Manfred (Hg.), Die Rheinlande und das Reich. Vorträge gehalten auf dem Symposium anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde am 12. und 13. Mai 2006 im Universitätsclub in Bonn, Düsseldorf 2007.

Groten, Manfred, Die Stunde der Burgherren. Zum Wandel adliger Lebensformen in den nördlichen Rheinlanden in der späten Salierzeit, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 66 (2002), S. 74–110.

Irsigler, Franz, Herrschaftsgebiete im Jahre 1789 (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande V/1), Karte und Beiheft, Köln 1982.

Nonn, Ulrich, Pagus und Comitatus in Niederlothringen. Untersuchungen zur politischen Raumgliederung im früheren Mittelalter, Bonn 1983.

Petri, Franz/Droege, Georg (Hg.), Rheinische Geschichte in 3 Bänden (Band 1 in 3 Teilbänden), Düsseldorf 1976-198.

Erzbischof Ernst von Bayern, Köln, Dom, Kapitelsaal, Foto: Matz und Schenk. (Dombauarchiv Köln)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Groten, Manfred, Die Rheinlande. Konstanz und Wandel ihrer politischen Raumordnungen von der Spätantike bis zur Gegenwart, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-rheinlande.-konstanz-und-wandel-ihrer-politischen-raumordnungen-von-der-spaetantike-bis-zur-gegenwart/DE-2086/lido/5cf525a4d0bb50.76176246 (abgerufen am 27.04.2024)