Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Zum Begriff Kulturkampf

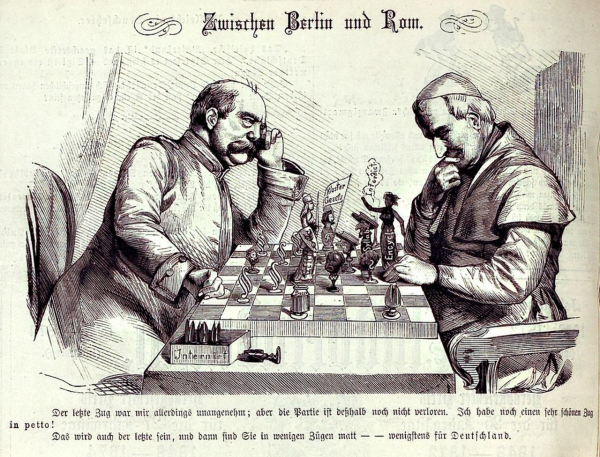

Zum Begriff des Kulturkampfes gibt es unterschiedliche Definitionen. Allgemein geht es um die Frage nach der Abgrenzung der Einflussbereiche von Kirche und Staat in der modernen Gesellschaft. Inwieweit sind Schule und Erziehung, Gesundheitswesen und soziale Fürsorge staatliche Aufgaben oder eine innerkirchliche Angelegenheit? Ist eine Eheschließung ein kirchlicher oder ein weltlicher Akt, ist ein Friedhof ein öffentlicher Platz, der sämtlichen Verstorbenen zur Verfügung steht, oder ein geweihter, ein heiliger Ort, der durch protestantische Leichen entweiht wird? Und wenn über eine Zuordnung zum kirchlichen oder staatlichen Bereich entschieden ist, wer darf die Spielregeln festlegen?

Kulturkämpfe gibt es heute noch, nicht nur in islamischen Ländern. Man denkt natürlich in erster Linie an Preußen, aber auch in Bayern und Baden gab es vergleichbare Konflikte. Dass das Thema Kulturkampf noch im beginnenden 21. Jahrhundert Aktualität besitzt, zeigt beispielsweise der erst 2006 vom Oberverwaltungsgericht entschiedene Prozess um den Rechtscharakter der Vereinigten Hospitien in Trier.

Wichtig für die Begriffsbestimmung ist auch der konfessionelle Blickwinkel. So ist der Kulturkampf überwiegend von katholischen Fachgelehrten bearbeitet worden. Protestantische Autoren hatten für katholische Frömmigkeitsformen wie Wallfahrten und Prozessionen keinerlei Verständnis und tadelten den preußischen Staat wegen seiner angeblichen Nachgiebigkeit gegenüber den Rechtsverstößen der ultramontanen Römlinge.

Hinsichtlich der Chronologie gibt es unterschiedliche Vorschläge: Der eigentliche Kulturkampf dauerte nur sieben Jahre, von 1871 bis 1878. Nimmt man die stufenweise Zurücknahme vieler Vorschriften und die Normalisierung der Verhältnisse hinzu, kommt man auf 15 Jahre, auf die Zeit von 1871 bis 1886. Allerdings ist eher von einem langfristigen Konflikt auszugehen, der mit dem Anfall der Rheinprovinz 1815 an Preußen begann. Hierbei stießen zwei Systeme zusammen: Auf der einen Seite der bürokratisch organisierte preußische Staat, der alle Lebensbereiche kontrollieren und regeln wollte, zu dem außerdem eine politisch-administrativ integrierte evangelische Kirche gehörte. Auf der anderen Seite die nach der Säkularisation neu gegründeten rheinischen Bistümer, die in der Tradition absolutistischer Gottesstaaten standen: Juden und Protestanten waren nicht zugelassen, der Erzbischof war bis zum Ende des Alten Reichs gleichzeitig Kurfürst und Landesherr sowie oberste Autorität in geistlichen wie weltlichen Dingen.

2. Zum Kulturkampf in Trier

In den Jahren nach 1815 versuchte der preußische Staat, seine Herrschaft in der neuen Rheinprovinz zu etablieren. Auch die katholische Kirche organisierte sich nach der Säkularisation neu, wobei sich bald konservative Strömungen durchsetzten, die die Reformen der Aufklärungszeit zurückdrehten. Dann kam es zum Mischehen-Streit, der daraus resultierenden Inhaftierung des Kölner Erzbischofs Clemens August Droste zu Vischering 1837 und zu Auseinandersetzungen um die Besetzung des Trierer Bischofsstuhles 1836-1842. Mit dem Regierungsantritt König Friedrichs Wilhelm IV. (Regentschaft 1840-1858, gestorben 1861) harmonisierten sich die Verhältnisse.

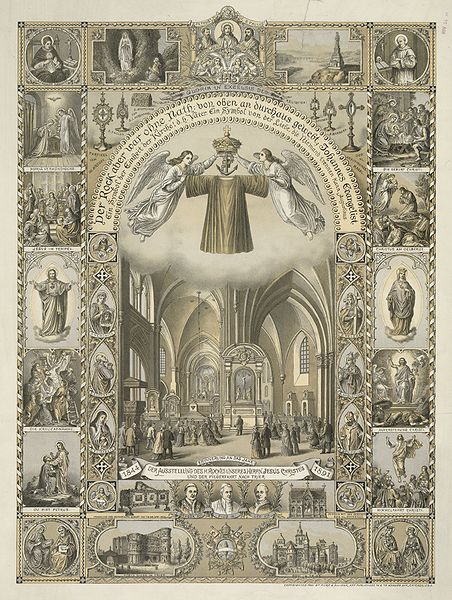

Doch der Schein trügt. 1844 fand die erste Wallfahrt zum Heiligen Rock in preußischer Zeit statt. Eine dreiviertel Million Pilger strömte nach Trier. Der Kirchenhistoriker Jakob Marx d. Ä. (1803–1876) deutete sie als „Kreuzzug der Massen“, als „Völkerwanderung zum Heiligen Rock“. Die moderne Wissenschaft, namentlich Historiker wie Heinrich von Sybel und Philologen wie der Orientalist Johann Gildemeister an der preußischen Universität Bonn, liefen Sturm gegen die unkritische Fortschreibung mittelalterlicher Geschichtskonstruktionen durch Jakob Marx. Auch die modernen Mediziner empörten sich über die angeblichen Wunderheilungen.

1849 veröffentlichte Jakob Marx einen vor dem Trierer Piusverein gehaltenen Vortrag über „Die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche vom Staat“, den man geradezu als Kriegserklärung an die preußische Regierung verstehen kann. 1854 wurde das Dogma der Unbefleckten Empfängnis verkündet. Im Kontext der zunehmenden Marienverehrung und als rein religiöses Glaubensbekenntnis angeblich vollkommen unpolitischer Trierer Bürger wurde ab 1858 die größte Mariensäule der Rheinprovinz errichtet, die seitdem den Himmel über Trier beherrscht. Die Einweihung 1864 war ein kirchenpolitisches Großereignis.

1860 veröffentliche Jakob Marx „Eine Denkschrift zur Wahrung des Rechtes der Katholiken zu Trier auf ihr Wohltätigkeitsvermögen“, worin er den Nachweis versuchte, dass die Vereinigten Hospitien von katholischen Fundatoren für ihr Seelenheil errichtet worden und deshalb nur für katholische Insassen bestimmt seien. 1864 publizierte Papst Pius IX. (Pontifikat 1846-1878) den „Syllabus errorum“ über die „hauptsächlichen Irrtümer unserer Zeit“, worunter er neben dem Rationalismus, dem Sozialismus und dem Liberalismus auch die „freie und unchristliche Wissenschaft“ verstand, zum Beispiel die historische Quellenkritik.

Das 1870 verkündete Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit führte auch bei katholischen Gläubigen zu Aufruhr und Empörung. 1871 wurde die Katholische Abteilung im Kulturministerium geschlossen und der Kanzelparagraph erlassen. 1872 folgten das Schulaufsichtsgesetz und die Ausweisung der Jesuiten. Im Gegenzug boykottierte der Trierer Klerus die Feierlichkeiten zu Kaisers Geburtstag am 22. März, und der Kriegerverein musste am Sedan-Tag, am 2. September, ohne die katholischen Vereine durch Trier marschieren. 1873 kamen die Maigesetze. Ebenfalls 1873 wurden die Anzeigepflicht und das Staatsexamen für Geistliche und 1874 die Zivilehe eingeführt. Weitere Gesetze reglementierten das Vereinswesen und die Presse. 1875 kamen das Brotkorbgesetz, das die Sperrung staatlicher Zuschüsse ermöglichte, und die Auflösung der nicht in der Krankenpflege tätigen Orden.

1878 war die heiße Phase des Kulturkampfs vorbei. In diesem Jahr starb der streitbare Papst Pius IX., sein Nachfolger wurde Leo XIII. (Pontifikat 1878-1903), der die Anzeigepflicht der Geistlichen anerkannte. Im gleichen Jahr wurde der preußische Kultusminister Adalbert Falk (1827-1900) abgesetzt. Nach der Kirche sah Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) in den Sozialisten einen neuen Feind: 1878 wurde das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie erlassen. Bismarck setzte hier auf eine Kooperation mit dem Zentrum. Nachdem 1888 Kaiser Wilhelm I. (Regentschaft 1858/1861-1888, ab 1871 Deutscher Kaiser) gestorben und 1890 Bismarck entlassen worden war, beruhigten sich die Verhältnisse. Im neuen Deutschen Reich fanden – so scheint es – vaterlandstreue Katholiken und Protestanten sowie Juden zusammen.

Auf den zweiten Blick stellt man jedoch fest, dass die Konflikte bestehen blieben, ja noch eskalierten: 1886 wurde der „Evangelische Bund zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen“ als recht militante Schutzgemeinschaft gegründet, 1887 fand ein Katholikentag in Trier statt, auf dem man den beendeten Kulturkampf allenfalls als Waffenstillstand einstufte und einen größeren Einfluss auf den Schulunterricht forderte, und 1890 wurde der „Volksverein für das katholische Deutschland“ gegründet. Die Wallfahrt zum Heiligen Rock von 1891 war mit zwei Millionen Pilgern die größte, die es jemals gegeben hat. Schuld daran waren auch die Preußen, denn ohne die Eisenbahnen durch die Eifel nach Köln, entlang der Mosel nach Koblenz, an der Saar nach Saarbrücken und Metz sowie nach Luxemburg wären diese Pilgerzahlen nicht möglich gewesen.

3. Die evangelische Gemeinde in Trier

Bevor auf diese Ereignisse näher eingegangen wird, soll zunächst ein Blick auf die Trierer evangelische Gemeinde geworfen werden. Die Quellenlage ist durch Kriegszerstörungen bedingt recht ungünstig. Die „Erinnerungen aus meinem vielbewegten Leben“ des Regierungsrates Georg Baersch (1778-1866) aus dem Jahre 1857 sind eine spannende Quelle, ebenso die Autobiographie „Aus meinem Leben“ des Hilfspredigers Willibald Beyschlag (1823-1900) über seine „Trierer Kriegszeiten“ (1850-1856). Diese bietet ein anschauliches Bild vom Trierer Gemeindeleben, wobei zu berücksichtigen ist, dass sie fast ein halbes Jahrhundert später in den Jahren 1896-1899 entstand, als Beyschlag längst Theologieprofessor und wortgewaltiger Wortführer des Evangelischen Bundes in Halle war und anlässlich der Wallfahrt von 1891 manches publizistische Tintenfass nach Trier schleuderte.

Eine wahre Fundgrube sind die Tageszeitungen, von denen Trier um 1900 drei besaß, und von denen zwei nicht nur eine Morgen-, sondern auch eine Abendausgabe hatten: Der 1875 von Nikolaus Koch (1847-1918) und Nikolaus Philippi gegründete Trierische Volksfreund, die 1875 von dem „Presskaplan“ Georg Friedrich Dasbach gegründete Trierische Landeszeitung, ein Sprachrohr der katholischen Seite, und die ab 1867 bei Eduard Lintz (1850-1917) erschienene Trierer Zeitung. Im Rahmen dieses Beitrages soll aber eine andere Quelle herangezogen werden: die Protokolle der Verhandlungen der Kreissynode Trier in den Jahren 1850 bis 1920. Sie wurden jeweils als dünne, dann immer dicker werdende Hefte gedruckt und werden in der Evangelischen Archivstelle in Boppard aufbewahrt.

Die Synode umfasste im Jahre 1900 die Gemeinden Bernkastel, Bitburg, Cleinich, Conz-Karthaus, Gerolstein-Daun, Hausen, Hermeskeil, Horbruch-Hirschfeld-Crummenau, Hottenbach-Stipshausen, Mülheim, Prüm, Rhaunen-Sulzbach, Sensweiler-Bruchweiler, Thalfang, Trier, Veldenz, Wirschweiler-Allenbach, Wittlich und Züsch. Dies entspricht in etwa dem heutigen Kirchenkreis mit seinen 18 Gemeinden. 1881 wird festgehalten, dass die Synode die (Land-)Kreise Bernkastel, Bitburg, Daun, Prüm, Trier und Wittlich umschließt. Hier lebten 292.445 Seelen, davon 17.439 Evangelische (6 Prozent) und 3.000 Juden.

Die Stadt Trier wuchs im 19. Jahrhundert von 9.600 (1815) über 17.000 (1847) auf 49.000 Einwohner (1910). Die evangelische Gemeinde entwickelte sich von 161 (1817) über 1.000 (1849) und 3.000 (1885) bis zu 5.000 (1914). Der Anteil der Protestanten lag bei circa 12 bis 15 Prozent. Die Gemeinde bestand aus preußischen Beamten, Lehrern und Ärzten, Kaufleuten und Unternehmern, aber auch aus einfachen Arbeitern und Handwerkern. Ein großes Problem lag darin begründet, dass die preußischen Beamten häufig versetzt wurden, weshalb eine kontinuierliche Gemeindearbeit schwierig war. Viele von ihnen heirateten eine katholische Frau, die Mischehen wurden zu einem weiteren Problem. 1859 zählte man 168 rein evangelische und 278 gemischte Ehen. Bei diesen wurden in 115 die Kinder evangelisch und in 136 katholisch erzogen. Die evangelische Gemeinde befürchtete deshalb, auf Dauer auszusterben.

Wie lebte man damals als Protestant in der Stadt des Heiligen Rocks? Man verhielt sich unauffällig und passte sich an. Einer der apologetischen Autoren berichtet, 1891 seien wie bereits 1844 zum Abschluss der Wallfahrt die Häuser festlich beleuchtet worden: „Die ganze Stadt war eingetaucht in ein Lichtermeer. Katholiken wie Juden und Protestanten waren der Aufforderung nachgekommen.“ Aber welcher Protestant hätte es gewagt, sein Haus, an dem jeden Tag zehntausende von Pilgern vorbeiströmten, nicht zu schmücken oder gar ein Lutherbild ins Fenster zu stellen? Noch schlimmer waren die Prozessionen, zum Beispiel am Karfreitag oder die berüchtigte Dankprozession für die Vertreibung der Protestanten und Ketzer im Jahre 1559, die im 19. Jahrhundert mit großem Aufwand wiederbelebt wurde. Zu einer ordentlichen Prozession gehörten Böllerschüsse und Kesselpauken. Wer seinen Hut nicht abnahm, war seines Lebens nicht mehr sicher. Wilhelm Busch (1832-1908) hat in seiner "frommen Helene" ein treffendes Bild von der Kollision einer Kutsche und einer Pilgergruppe gezeichnet. Nach der umfangreichen, wenngleich recht problematischen Studie von Volker Speth über die Kölner Kirchenprovinz[1] kann man die Frage, ob protestantische Beamte bei Prozessionen den Hut abnehmen oder sonst mit Tätlichkeiten rechnen müssen, mit den aktuellen Diskussionen um Burkaverbote in Deutschland, Österreich und Luxemburg vergleichen.

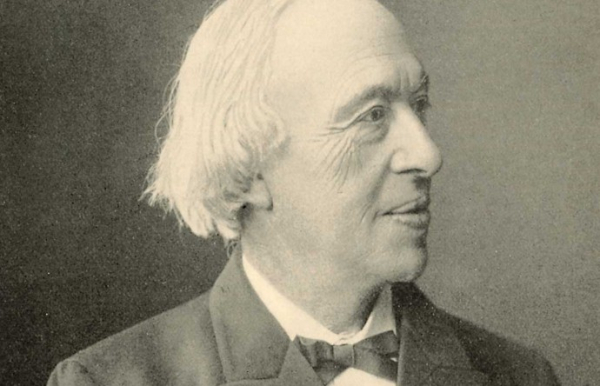

Willibald Beyschlag, undatiert. (Evangelischer Bund)

Man tauchte als Protestant also ab, schloss bei den Prozessionen die Fenster und glänzte bei katholischen Feiertagen durch Abwesenheit. Man kann geradezu von einer Wagenburg- oder Getto-Mentalität sprechen: Es gab eigene Kindergärten und Schulen, eigene Vereine und Zeitungen, ja sogar eine eigene Partei. Bildungseinrichtungen waren ebenso zweigeteilt wie karitative Institutionen. Jede Seite bildete eine eigene Festkultur aus. Es entstand ein geschlossenes evangelisches Milieu. Wie weit diese Spaltung ging, erkennt man, wenn man sich die beiden städtischen beziehungsweise staatlichen Gymnasien ansieht: Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG) war traditionell eine Kaderschmiede für das Priesterseminar, während das Realgymnasium, das heutige Max-Planck-Gymnasium (MPG), einen bemerkenswert hohen Anteil an protestantischen und jüdischen Schülern besaß. Sein Direktor war Adolf Dronke, der 1888 den Eifelverein gründete, eine Gegengründung zu dem katholisch geprägten Trierer Bauernverein des Presskaplans Georg Friedrich Dasbach von 1884.

4. Konflikte vor und im Kulturkampf im Spiegel der Synodalberichte

Ein zentrales Verhandlungsthema der Synode Trier war das Verhältnis zur katholischen Kirche. Trotz einer weitgehenden Trennung gab es bei den karitativen und schulischen Einrichtungen, bei den Mischehen und der Kindererziehung eine Vielzahl von Konflikten. So wird 1864 berichtet, in Bernkastel sei katholischen Kindern der Besuch einer von einer evangelischen Frau geleiteten Näh- und Stick-Schule untersagt worden. In Prüm wurde das 1100-jährige Gründungsjubiläum der Abtei gefeiert, „bei welcher Gelegenheit ein besonderer Ablaß durch Gebet für die Ausrottung der Ketzerei zu gewinnen gewesen sein soll“. „Besonders die Friedhofsstreitigkeiten brechen immer wieder hervor.“ In Lünebach bei Prüm wurde erstmals „auf dem dortigen zum Communal-Kirchhof erklärten Gottesacker ein Evangelischer beerdigt, ohne dass der Protest und die Aufreizungen des katholischen Geistlichen von Erfolg gewesen wären. Die katholische Bevölkerung erhielt einen vortheilhaften Eindruck von der evangelischen Kirche, der katholische Geistliche jedoch betritt seitdem den angeblich entweihten Kirchhof nicht mehr.“

Mehrfach habe es Übertritte von der einen zur anderen Kirche gegeben. „In Bernkastel ist ein Abtrünniger nach bezeigter Reue wieder in seine evang. Mutterkirche aufgenommen worden.“ Wie in einem Heeresbericht wird angezeigt, dass man neben zwei Gewinnen auch vier Verluste, darunter „drei männliche Personen zu Trier“, zu verzeichnen habe. 1873 berichten die Pfarrer, man habe 1871 drei, 1872 zwei und 1873 zwei Personen verloren und im Gegenzug zwei gewonnen. In Dudeldorf sei ein Evangelischer auf dem Sterbebett konvertiert. „Diese Verluste zeigen immer wieder, wie groß die Macht auch der Unfehlbarkeits-Kirche noch ist, und wie daher die größte Wachsamkeit ihr gegenüber Noth thut.“ 1885 gibt es sieben Übertritte, „darunter ein Ehepaar mit den Kindern, das während der Krankheit des Mannes reichlich von der Gemeinde unterstützt, ihr den Rücken kehrte, als nach der Wiedergenesung des Mannes die Gaben eingeschränkt wurden.“

„Sonst ist das Verhältnis zur katholischen Kirche im Ganzen ein friedliches, wenn auch Störungen hier und da immer wieder vorkommen“, berichtet die Synode 1869. Beispielsweise hätten die Spannungen in den Dörfern Lindenschied und Oberkirn in der Gemeinde Hausen „beinahe zu bedenklichen Exzessen geführt“. Durch eine telegraphische Intervention beim Bischof konnte in Stadtkyll durchgesetzt werden, dass die mit Unterstützung beider Konfessionen finanzierten Glocken auch bei der Beerdigung eines evangelischen Kindes geläutet werden durften. In Weinsheim bei Prüm musste ein Gendarm den Zugang zum Friedhof erzwingen, doch danach wohnten die katholischen Einwohner der Beerdigung eines evangelischen Mitbürgers „in aller Ruhe“ bei.

„Friedhofselend“ hieß kurz und bündig eine Flugschrift des Evangelischen Bundes von 1911. In der Friedhofsfrage wurden richtiggehende Stellvertreterkriege geführt. Nach katholischem Verständnis war ein Friedhof ein geweihter, ein heiliger Ort, der Angehörigen der katholischen Kirche vorbehalten war. Selbstmörder, Hingerichtete und Exkommunizierte wurden dagegen in einem abgelegenen Winkel bestattet. Protestanten, die hier beerdigt werden sollten, fühlten sich diskriminiert und verlangten ein Begräbnis in der Reihe ihrer verstorbenen Mitglieder oder einen eigenen beziehungsweise wenigstens einen abgeteilten Friedhof. Hatte die Gemeinde einen streitbaren Pfarrer – und solche Anlässe waren im Kulturkampf nicht unwillkommen –, dann konnte dieser die Gläubigen mobilisieren, um die Beerdigung zu verhindern. Diese führte nämlich zu einer Entweihung des Friedhofs, auf dem man keine Beerdigungen mehr vornehmen konnte, bis er neu geweiht worden war. Erschwerend kam hinzu, dass Beerdigungen öffentliche und kirchliche Akte waren, die unter Beteiligung großer Teile der Bevölkerung und eines evangelischen Pfarrers durchgeführt wurden.

Trotz des Kulturkampfes scheint es in den 1870er Jahren etwas ruhiger geworden zu sein. 1883 wird jedoch in der Kreissynode berichtet: „Was schließlich die Stellung zur katholischen Kirche und zu anderen religiösen Gemeinschaften betrifft“ – damit sind die „Israeliten“ und die Altkatholische Kirche gemeint – „so sind Klage gegen erstere laut geworden in dem Vikariat Berncastel, wo bei der Anlegung eines evang. Kirchhofs in Graach sich darin eine Gehässigkeit zeigte, dass man denselben unmittelbar an den ungeweihten Teil des kath. Kirchhofs grenzen ließ.“

5. Weitere Konflikte nach dem Kulturkampf

Als die heiße Phase des Kulturkampfes 1884 im Grunde vorbei war, wird das „Verhältniß zwischen Kirche und Schule“ als „freundlich“ bezeichnet. Bei der Einführung von Schulandachten in Trier gäbe es Fortschritte, ausgenommen die höhere Töchterschule. Ärgerlich sei allerdings, dass die Mehrzahl der Kinder aus Mischehen katholisch getauft würde.

Die Konflikte setzten sich 1885 fort. Die Einführung von Andachten in der städtischen höheren Töchterschule stieß auf solche Schwierigkeiten, dass das Presbyterium seinen Plan aufgab. Die evangelischen Kinder der Vororte besuchten die städtische evangelische Schule. Da ihre Zahl so wuchs, dass eine neue Klasse mit einem eigenen Lehrer erforderlich wurde, versuchte die Stadt, diese Kosten zu sparen, indem sie die Schüler den katholischen Schulen der Vororte zuwies. Mit der lobend erwähnten Mithilfe der Eisenbahn-Verwaltung gelang es, evangelische Schulen in Karthaus, Konz und Merzlich einzurichten.

Weiter befasste sich die Synode 1885 mit den vier Kindern einer evangelischen Witwe. Ihr verstorbener Mann „hatte, wahrscheinlich in einem Zustand von Geistesstörung, die den Unglücklichen bald darauf zum Selbstmord trieb, dem kath. Geistlichen erklärt, sein Wille sei, dass die Kinder katholisch werden sollen“. Der Pfarrer strengte daraufhin einen Prozess gegen die Witwe an, weil diese sich weigerte, ihre Kinder auf eine katholische Schule zu schicken. Die Frau wurde verurteilt, gab aber nicht klein bei. Ein dritter Fall betrifft einen Knaben aus einer Mischehe, der nach dem Wunsch seines Vaters evangelisch erzogen wurde. Nach dem Tod der Mutter, die den Wunsch respektiert hatte, wurde der Junge von seinem Vormund auf eine katholische Schule geschickt. Das Vormundschaftsgericht entschied, dass er auf dem Gymnasium den evangelischen Religionsunterricht besuchen dürfe.

Adolf Dronke, um 1890, Porträtfoto. (Eifelverein - Hauptgeschäftsstelle und Eifelbibliothek)

In den 1890er Jahren, als der Kulturkampf eigentlich schon vorbei war, spitzte sich die Situation noch einmal zu. Ursache war die Wallfahrt zum Heiligen Rock von 1891, die fast zwei Millionen Pilger mobilisierte. Zudem statteten fast alle deutschen Bischöfe Trier einen Besuch ab, was den Eindruck eines geschlossenen Auftretens des katholischen Lagers nochmals unterstrich. Viele evangelische Zeitgenossen empfanden dies als eine „Siegesparade“ der katholischen Kirche gegenüber dem preußischen Staat. Auch publizistisch schlug die Wallfahrt hohe Wellen. Wie bereits 1844 wurde über die Echtheit der Reliquie, die durch philologische und archäologische Methoden sowie durch Gebetserhörungen und Wunderheilungen bewiesen werden sollte, gestritten.

Zu den beliebtesten Waffen im Kulturkampf gehörte der Prozess. Hier ließen sich alle Beschuldigungen und Rechtfertigungen publikumswirksam vortragen, die Presse berichtete ausführlich darüber, und selbst der Verlierer ging als Sieger hervor, da er als Märtyrer für eine gute Sache gefeiert wurde. Oftmals klagte man über mehrere Instanzen. Und so ist das letzte Thema 1893: „Der Prozeß Bischof [Michael Felix] Korum gegen stud. theol. [Wilhelm] Reichard und Verleger Emil Sonnenburg in Trier.“

Erinnerung an die Heilig-Rock-Wallfahrten 1844 und 1891, Original in der Library of Congress, Washington D.C.

Ursache war die anonym veröffentlichte Schrift „Die Rockfahrt nach Trier unter der Ära Korum. Geschichte der Wallfahrt von 1891, kritisch beleuchtet von einem nicht clerikalen Trierer Augenzeugen.“ Verfasser war der evangelische, aus Trier stammende Theologiestudent Wilhelm Reichard (1871-1951). Wegen der „in einer Broschüre … geübten Charakterisierung des Bischofs und Kritik an der römischen Reliquien-Verehrung“ wurde Reichard zu sechs und Kronenburg zu drei Wochen Gefängnis verurteilt. Nachdem eine Appellation an das Reichsgericht abgewiesen worden war, ermöglichte ein Gnadengesuch an den Kaiser eine Reduzierung auf acht Tage Festungshaft in Ehrenbreitstein (heute Stadt Koblenz) für Reichard beziehungsweise 100 Mark Geldstrafe für Kronenburg. Aus Beyschlags Memoiren wird ersichtlich, dass man bei einer Festungshaft tagsüber Urlaub auf Ehrenwort bekam. So streng war die Strafe demnach nicht, und ein Gefängnisaufenthalt wegen einer solchen Geschichte hat, soweit es beurteilt werden kann, bei keinem der bestraften Geistlichen die spätere kirchliche Laufbahn beeinträchtigt. Willibald Beyschlag selbst griff in mehreren Artikeln und Broschüren in den Jahren 1891 bis 1893 Bischof Korum an, der den Dogmatikprofessor Peter Einig (1852-1908) mit einer Antwort beauftragte. Auch diese Streitschriften erzielten hohe Auflagen. Einig veröffentlichte seine Beiträge 1894 in Buchform und erklärte sich zum Sieger, was die evangelische Seite natürlich vollkommen anders sah.

1893 kam es zu einem offenen Konflikt zwischen dem Bischof und dem evangelischen Presbyterium, das eine „dringende Bitte um Beihülfe zur Erbauung eines evangelischen Krankenhauses“ veröffentlicht hatte. Begründet wurde dies mit ständigen Missionierungsversuchen durch die Borromäerinnen und der Behinderung der evangelischen Seelsorge in den Trierer Krankenhäusern. Der Bischof wehrte sich entschieden gegen diese Vorwürfe und veröffentlichte sechs Stellungnahmen katholischer Krankenhäuser, die zwischen den Zeilen durchaus erkennen lassen, dass die Beschwerden des Presbyteriums nicht ganz unberechtigt waren. 1893 wurde in Trier das evangelische Elisabethkrankenhaus gegründet, in Koblenz war solches bereits 1844, in Bonn 1854 geschehen.

Des Weiteren erregte der „Fall Stöck“ die Gemüter. Anton Stöck (1840-1920) war Rektor der Vereinigten Hospitien und Vormund eines aus einer Mischehe stammenden Mädchens. Stöck nahm das Kind, um dessen Seelenheil zu retten, in das katholische Waisenhaus der Hospitien auf und brachte es dann im benachbarten Luxemburg vor dem Zugriff des protestantischen Presbyteriums in Sicherheit. Nachdem ein Prozess mit einem Freispruch geendet hatte, nahm sich der Evangelische Bund publizistisch und politisch der Affäre an, und nach einem weiteren Prozess wanderte der als Märtyrer gefeierte Stöck 1895 ins Gefängnis, wo ihn allerdings der Kaiser noch am gleichen Tag begnadigte.

Im Zusammenhang mit dem Fall Stöck muss erwähnt werden, dass 1889 die Kapuziner das „seraphische Liebeswerk“ unter anderem zur Rettung armer Kinderseelen aus Mischehen gründeten. In einem 1918 an prominenter Stelle veröffentlichen Rückblick stellte man fest, der „religiöse Erbfeind“ müsse bekämpft werden, denn das Rheinland sei in den letzten 25 Jahren „verprotestantisiert“ worden: Man würde stets protestantische Beamte und Offiziere hierher versetzen, so dass die heiratsfähigen Töchter der reichen katholischen Familien nur noch andersgläubige Ehepartner fänden, die sie dann dazu zwängen, ihre Nachkommen evangelisch zu erziehen. 110.000 Kinder würde man so jedes Jahr an den „Protestantismus“ verlieren.

Es lässt sich also festhalten, dass nach dem Kulturkampf die Wallfahrt von 1891 zu neuen Spannungen zwischen den Konfessionen führte. Spätestens 1895 wird das Verhältnis dann wesentlich entspannter. Zumindest auf den ersten Blick. Allerdings fehlt in den Verhandlungen jede Nachricht über den Trierer Schulstreit, der seinen Höhepunkt 1903 erreichte. Im Kulturkampf war die Mädchenschule der Ursulinen geschlossen worden. Als Ersatz wurde eine städtische höhere Mädchenschule eingerichtet. Es gab eine vielbesuchte Protestversammlung, eine Eingabe ans Kultusministerium und zahlreiche Artikel in der Landeszeitung, die sich gegen die neue städtische Schule richteten.

Das Bistum lehnte die Simultanschule ab und entsandte deshalb auch keinen Lehrer für den Religionsunterricht. 1903 veröffentlichte die Frankfurter Zeitung einen Artikel, wonach der streitbare Bischof Korum diejenigen Eltern, die ihre Kinder auf diese Schule schickten, mit der Exkommunikation bedroht haben soll. Darauf antwortete Korum 1902 in einer umfangreichen Schrift „Unerbauliches aus der Diözese Trier. Darlegung der Verhältnisse höherer Töchterschulen …“, in der er seine ablehnende Haltung gegenüber der Simultanschule begründete und deren unparitätische Verhältnisse darlegte. Zudem sei 1888 die Ursulinenschule neu gegründet worden und hätte regen Zuspruch erfahren. Außerdem würden die Eltern der Kinder nicht exkommuniziert, sie könnten nur die Absolution der Beichte nicht erlangen. Als sich der Bischof in Rom aufhielt, verlas der Trierer Klerus eine Kanzelerklärung zur Schulfrage. Diese löste einen Sturm der Entrüstung aus, beschäftigte das preußische Abgeordnetenhaus und sorgte für eine Intervention des Reichskanzlers beim Heiligen Stuhl. Bischof Korum bot seinen Rücktritt an, ruderte aber dann zurück und gestattete den Religionsunterricht an der ab 1913 Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG) genannten Anstalt.

6. Konflikte um ein Lutherfestspiel 1892 in Trier

Ein weiterer Konflikt soll abschließend etwas ausführlicher betrachtet werden. In der Festschrift des Evangelischen Bürgervereins von 1935 und darauf aufbauend in der Festschrift von Georg Cyrus (1901-1993) von 1971 wird beiläufig erwähnt, 1892 habe der Evangelische Bürgerverein beim Stadtrat den Antrag gestellt, den Kaufhaussaal für eine Aufführung des Lutherfestspiels von Hans Herrig (1845-1892) zur Verfügung zu stellen. Der Stadtrat habe dies nach einer stürmischen Sitzung abgelehnt.

Bevor jedoch auf das Trierer Ereignis näher eingegangen wird, soll ein Blick auf das Lutherjubiläum von 1883 geworfen werden. Der 400. Geburtstag des Reformators war etwas Besonderes. Kaiser Wilhelm I. ordnete an, dass in allen evangelischen Kirchen und Schulen eine Lutherfeier stattzufinden habe. Überall gab es Festgottesdienste, Volksversammlungen, historische Umzüge und Fackelzüge. Besonders hervorzuheben ist die offizielle Feier in der Schlosskirche und auf dem Marktplatz Wittenberg, an der neben 10.000 Besuchern 1.000 Pfarrer teilnahmen. Als Museum wurde die Lutherhalle eröffnet, der Verein für Reformationsgeschichte gegründet und die Weimarer Lutherausgabe begonnen. Allein zwölf Lutherfestspiele wurden in diesem Jahr aufgeführt.

Was war die Ursache dieser Lutherbegeisterung? Im Wesentlichen sind zwei Wurzeln zu nennen: die Reichsgründung von 1871 und der Kulturkampf. Es wurde eine Kontinuitätslinie von 1517 zu 1871 gezogen und vom mittelalterlichen zum neuen Kaiserreich. Ein protestantisches, deutsches Kaisertum verstand sich als Nachfolger der mittelalterlichen Imperatoren und sah nicht nur in Frankreich, sondern vor allem in Rom den historischen Erbfeind. „Nach Canossa gehen wir nicht“ rief Bismarck 1872 in den Reichstag. Zu der politischen kam die religiöse Dimension: Dieses Reich verstand sich als protestantisches Reich. Die recht gewagte Geschichtskonstruktion fand ihren Niederschlag in einer wahren Denkmalinflation, in zahllosen Bismarcksäulen, Luther- und Kaiser-Wilhelm-Denkmälern, aber auch in der Entstehung einer protestantischen Festkultur, die sich mit Kaiser- und Lutherfeiern von den Papstfeiern und Heilgenfesten der Katholiken abgrenzte. Diese Feiern fanden nicht nur in geschlossenen Räumen statt, historische Festzüge und Fackelzüge, die Empfänge von Angehörigen des Kaiserhauses besetzten auch die öffentlichen Räume, die Häuser wurden geschmückt und Ehrenpforten errichtet. Die politischen Feste waren so eine Antwort auf die höchst umstrittenen Prozessionen und Wallfahrten der katholischen Seite.

In diesen Kontext gehört auch das Lutherfestspiel von Hans Herrig. Dieser war ein mäßig begabter Schriftsteller und Journalist, der enge Beziehungen zu Richard Wagner (1813-1883) hatte und ab 1879 eine Reihe von historischen Theaterstücken verfasste. Nach Kaiser Friedrich Rotbart 1880 folgten 1885 Konradin und 1885 Martin Luther – sein größter Erfolg –, wohingegen die Zeitgenossen das 1889 in Worms uraufgeführte Historienstück „Drei Jahrhunderte am Rhein“ umtauften in „Drei Jahrhunderte Langeweile am Rhein“. Herrig zählte zu der Theaterreformbewegung. Er wollte eine Volksbühne, die einem breiten Publikum historische Bildung vermittelte. Er entschied sich für eine kulissenlose, von einem Vorhang verhüllte Bühne, die aus einer Vorder- und einer Hinterbühne bestand. Die zahlreichen Schauspieler waren überwiegend Laien. Der Chor nahm auf der Orgelempore Platz, die Choräle „Eine feste Burg ist unser Gott“ und „Nun danket alle Gott“ sollte das Publikum mitsingen. Das Lutherfestspiel bestand aus sieben Szenen und war – nach dem Votivbild von Goethes Faust – in vierfüßigen Jamben abgefasst.

Im Kontext der Lutherfeiern von 1883 wurde das Lutherschauspiel ein großer Erfolg; es wurde in vielen Städten aufgeführt. In Hannover verglich man es mit Passionsspielen und Gottesdiensten. Man errichtete in Holzbauweise eine Halle für 2.000 Zuschauer und 300 bis 400 Darsteller. Zu 20 Vorstellungen kamen 40.0000 Besucher. Ganze Schulklassen brachte man mit Sonderzügen in die Stadt. In Jena sprach man von einem protestantischen Oberammergau. Kritiker bemängelten den kleinbürgerlichen Dilettantismus der Darsteller und die Geschäftemacherei der Veranstalter. Andere sprachen von einem Bühnenweihspiel, welches das heilige evangelische Reich deutscher Nation verherrlichte, das die Spur Gottes in der Geschichte von 1517 bis 1871 verdeutlichte.

In Worms war die Uraufführung in der Dreifaltigkeitskirche außerordentlich erfolgreich. Dass Luther hier auf dem Reichstag seine berühmten Worte „Hier stehe ich und kann nicht anders“ gesprochen hatte, machte die Stadt am Rhein zu einem nationalen Gedächtnisort ersten Ranges. Bereits 1868 hatte man hier ein Lutherdenkmal errichtet. Nach dem Erfolg des Lutherfestspiels nahm man den Bau eines auf solche Stücke zugeschnittenen städtischen Volks- und Stadttheaters in Angriff. Vorbild war das 1876 eröffnete Bayreuther Festspielhaus. Bereits 1889 wurde die Wormser Bühne in Anwesenheit Kaiser Wilhelms II. (Regentschaft 1888-1918) eingeweiht, und zwar mit dem bereits genannten Schauspiel „Drei Jahrhunderte am Rhein“ von Hans Herrig. Glücklicherweise gibt es im Stadtarchiv Worms eine ganze Reihe von Fotos aus der Zeit um 1900, so dass man sich in etwa vorstellen kann, wie das Herrig'sche Bühnenweihspiel in Trier ausgesehen haben könnte - wenn es denn aufgeführt worden wäre. Die Protokolle des Trierer Stadtrates ergeben, dass sich der Stadtrat am 20.7. und am 3.8.1892 mit der Angelegenheit befasst hat. Die Trierische Zeitung und die Trierische Landeszeitung druckten jeweils am folgenden Tag ausführliche Zusammenfassungen, wohl stenografische Mitschriften der Verhandlungen ab.

In der Sitzung vom 20. Juli wurde als Tagesordnungspunkt 857 ein Schreiben des Vorstandes des Evangelischen Bürgervereins vom 16. Mai behandelt, der den oberen Kaufhaussaal mieten wollte, um hier am 17. November und an drei weiteren Abenden das Lutherfestspiel von Hans Herrig aufzuführen. Die Aufführung richte sich lediglich an evangelische Kreise. Eine Dekoration sei nicht erforderlich, der Raum werde nicht beschädigt, die Baudeputation habe den Antrag befürwortet. Der Stadtverordnete Rechtsanwalt Müller – er gehörte wohl zum Zentrum– rechnete vor, dass in dem Saal Platz für 800 Menschen sei und dass an vier Abenden 3.000 Zuschauer kommen könnten. Da die evangelische Gemeinde gar nicht so viele Mitglieder hätte, würde sich die Aufführung auch an die katholischen Mitbürger wenden, auf die es „verletzend und erbitternd wirken könnte.“ Der konfessionelle Friede in der Stadt sei gefährdet, den man bisher trotz des Kulturkampfes bewahrt habe. In einer vorbereitenden Besprechung habe man sich das Werk angesehen und festgestellt, es würde eine „Verhöhnung und Entstellung der katholischen Ablasslehre“ darstellen.

Das Stück enthalte nämlich einen Dialog zwischen zwei Studenten, von denen der eine sündigen darf, weil er reich ist und ein „Ablaßzettlein“ kaufen kann. Ein weiteres habe er für seinen Vater im Fegefeuer erworben. Der arme Student ist ganz traurig darüber, dass er nicht sündigen kann. Man erkennt den Zwiespalt: Ein erfolgreiches Volkstheater musste populäre Vorurteile bedienen, und da gehörte der Satz „Sobald das Geld im Kasten klingt / Die Seele in den Himmel springt“ genauso dazu wie das „Hier stehe ich und kann nicht anders …“ oder die Hammerschläge von Wittenberg. Ob der bekannte Tetzelsatz historisch ist oder im Einklang mit der zeitgenössischen beziehungsweise modernen Ablasslehre steht, ist dabei zweitrangig. Das sah man natürlich auf protestantischer Seite anders.

In Köln wurde das Lutherfestspiel 1889 aufgeführt, und zwar im großen Saal der Lesegesellschaft. „Zehn Mal wurde das Bild des gewaltigen Gottesmannes und seines Werkes den Zuschauern vergegenwärtigt“ heißt es in der Festschrift zur 100-Jahrfeier der evangelischen Gemeinde 1902. „Die Darstellung bot keine Handhabe zur Entfachung konfessionellen Haders. Wir wollen uns als Evangelische erfreuen an der Heldengestalt des Reformators und wir erreichen unsere Absicht.“

Der Trierer Rechtsanwalt Müller aber klagte, auch die Aussagen zum Papsttum und zum Zölibat in dem Bühnenstück seien falsch. Der konfessionelle Frieden in der Stadt sei gefährdet, wenn man den Protestanten so unwahre Dinge über ihre katholischen Mitbürger und dann noch in einer verletzenden Form erzählen würde, es sei eine „Verhetzung der Konfessionen“. Deshalb sei eine Aufführung in einem städtischen Lokal abzulehnen.

Andere Stadtverordneter klagten, das Stück nicht zu kennen. Man habe dem Bürgerverein den Kaufhaussaal auch schon für Reformationsfeste überlassen, ohne dass es Probleme gegeben hätte. Ein anderes Argument war, dass das Buch in ganz Deutschland kursiere und nicht verboten worden sei. Schließlich einigte man sich darauf, das Werk in Augenschein zu nehmen und es mit dem katholischen Katechismus und einem Lehrbuch der Weltgeschichte zu vergleichen, um somit festzustellen, ob es den religiösen Frieden in der Stadt gefährde. Mit 25 gegen drei Stimmen wurde eine Entscheidung vertagt.

Am 3. August wurde die Diskussion unter Punkt 880 fortgesetzt. Inzwischen war ein weiteres Schreiben des Evangelischen Bürgervereins eingetroffen, wonach das Lutherfestspiel auch in anderen Städten des Rheinlandes aufgeführt worden sei, etwa in Krefeld oder Bonn. Der Verein sei in der letzten Sitzung mehrfach angegriffen worden und bitte um „geneigten Schutz gegen wiederholte Beschuldigung“, er wolle keinesfalls „hetzen oder verletzen“; die Beschuldigungen von Rechtsanwalt Müller beruhten auf einem Irrtum. Dieser ergriff sogleich das Wort und zitierte einen Artikel aus der Saar- und Mosel-Zeitung, wonach das Stück in Bonn viermal beim Evangelischen Verein und zweimal in der städtischen Beethovenhalle aufgeführt worden sei. In Krefeld hätte man dafür die Stadthalle genutzt. Müller hatte sich jedoch telegraphisch erkundigt und festgestellt, das Lutherfestspiel sei in Bonn überhaupt nicht und in Krefeld in der Stadthalle, die aber keine städtische Einrichtung sei, aufgeführt worden.

In der anschließenden Diskussion wurde festgestellt, dass fünf Mitglieder des Stadtrates noch keine Gelegenheit hatten, das Buch zu lesen. In Anbetracht des kontroversen Echos in der Presse wollten einige den Tagesordnungspunkt nochmals vertagen, um das Werk gründlich zu studieren. Ein anderer Vorschlag lautete, das Stück ohne die Szene mit dem Ablasshandel aufzuführen. Das Kernproblem war jedoch die Frage, ob man für so ein „Kampfspiel“ ein „städtisches Lokal“ vermieten könne. Nach einer erregten Debatte wurde schließlich mit 17 gegen sechs Stimmen beschlossen, dem Bürgerverein den Saal nicht zur Verfügung zu stellen.

Leider konnten die kommunalpolitischen Hintergründe dieser Debatte bisher noch nicht genauer aufgeklärt werden. Aber offensichtlich fühlten sich die katholischen Mitglieder des Stadtrats provoziert, andere wollten einen offenen Protest – der nach den Leserbriefen zu befürchten war – vermeiden. In jedem Fall sollte der konfessionelle Frieden geschützt werden, der nach der Wallfahrt von 1891, dem Reichard-Prozess, der Stöck-Affäre und den Turbulenzen um das Krankenhaus durchaus brüchig war. Dies wird freilich in der Debatte mit keinem Satz erwähnt. Auch wissen wir wenig über den Evangelischen Bürgerverein. Die Festschrift von 1935 schreibt dem Vorsitzenden, dem Seminarlehrer Lietzau, den „kühnen Plan“ zu. Allerdings habe das Provinzialschulkollegium ihm nahegelegt, „um des konfessionellen Frieden Willens den Vorsitz niederzulegen“. Zu seinem Nachfolger habe man deshalb einen Fabrikanten gewählt, also keinen Staatsbediensteten. Erst 1908 wurden einzelne Szenen aus dem Festspiel in Trier aufgeführt.

Besser lassen sich die Konflikte in den Kommentaren und Leserbriefspalten der Zeitungen fassen. Kontrahenten waren der Presskaplan Dasbach von der Trierischen Landeszeitung und der aus der Reichard-Affäre bekannte Verleger Sonnenburg von der Saar-Mosel-Zeitung. Dieser schrieb, die Protestanten in Trier seien es gewohnt, sich alles gefallen lassen zu müssen. „Schon die Erwähnung Luthers ist eine Beleidigung eines jeden ächten Ultramontanen.“ Mit „unfläthigsten Schmähungen gegen Luther“ würde man arbeiten und mit „Stinkäpfeln“ werfen. Ein Jahr nach der höchst umstrittenen Ausstellung des Heiligen Rocks würde man sich ernsthaft trauen, über „Unduldsamkeit und Anmaßung“ zu klagen. Die evangelische Gemeinde wolle sich nur „an der Heldengestalt Dr. Martin Luthers erbauen“. Der Stadtrat habe kein Recht, sich in die „internsten Angelegenheiten“ des Bürgervereins einzumischen und einem „steuerzahlenden Bürger“ den Zugang zu einer kommunalen Einrichtung zu verbieten. Was die katholischen Vereine in diesen Räumen trieben, würde auch nicht kontrolliert.

Weitere „Stinkäpfel“ warf die katholische Landeszeitung zurück. Diese hatte sich in der (katholischen) Presse kundig gemacht und war auf vernichtende Urteile (katholischer) Kritiker des Lutherfestspiels gestoßen: unbeholfen, Mitleid erregend, dilettantisch, eine Geschmacksverwirrung, „in vollem Widerspruch mit der geschichtlichen Wahrheit“, ein „Hetzspiel gegen die Katholiken“. Und: „Gebildete Protestanten verließen schon nach der ersten Pause das Lokal.“ Ausführlich wird noch einmal die Ablassszene erörtert – „eine ungeheuerliche Beschimpfung der katholischen Lehre“. Dann kommt man zu dem Ergebnis: „Das Herrig’sche Lutherfestpiel ist nicht nur eine Verherrlichung der Geschichtslüge, sondern auch eine unverantwortliche Beschimpfung von Lehren der katholischen Kirche.“ Noch nicht einmal die Protestanten selbst hätten die Basilika für dieses „Hetzspiel“ zur Verfügung gestellt und ein Vergleich mit der Heilig-Rock-Wallfahrt sei vollkommen unangemessen, da diese eine „rein inner-katholische Sache sei“.

Der Beitrag zeigt, dass es im 19. Jahrhundert richtiggehende Parallelgesellschaften gegeben hat. Viele Trierer werden lange gehofft haben, die Preußen würden wieder verschwinden und der Kurfürst oder wenigstens Napoleon käme wieder. Als Pfarrer Willibald Beyschlag 1850 ordiniert wurde, sagte ihm ein katholischer Amtsbruder: „es scheine wirklich, daß die Protestanten sich hier festsetzen wollten“. Das war im 35. Jahr der preußischen Herrschaft.

Quellen

Verhandlungen der Kreis-Synode Trier Jahrgänge 1849-1920 (Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland, Evangelische Archivstelle Boppard)

Literatur (Auswahl)

a. allgemeiner Teil

Auf ewige Zeiten. Festschrift zum Jubiläum der evangelischen Kirche zum Erlöser. 1856–1956–2006, Trier 2006.

Baersch, Georg, Erinnerungen aus meinem vielbewegten Leben. Als Manuscript für meine Freunde, Aachen 1856. (https-blank://www.dilibri.de/rlb/content/pageview/942236)

Becker, Hans-Georg, Die Blauen – ein Trierer Zustand? Evangelische Kirchengemeinden Trier, Konz-Karthaus, Ehrang und evangelisches Krankenhaus [Trier 1997].

Beyschlag, Willibald, Aus meinem Leben, 2 Bände, Halle 1896-1899.

Beyschlag, Wilibald, Vaterländisch-kirchliche Erinnerungen aus Trier. Ein protestantisch-patriotisches Promemoria zur Trierer Rockausstellung von 1891, Halle 1891.

Cyrus, Georg, Zu neuem Tag: Der Weg einer Gemeinde, 1559–1817–1971, Trier 1979, S. 15-22.

Düwell, Kurt/Irsigler, Franz (Hg.), Trier in der Neuzeit, Trier 1988.

Goes, Eberhard, Friedhofselend, Halle 1911.

Heinz, Andreas, Die alljährliche Prozession der Stadt Trier zum Dank für den gescheiterten Reformationsversuch Caspar Olevians, in: Franz, Gunther (Hg.), Caspar Olevian und der Reformationsversuch in Trier vor 450 Jahren, Norderstedt 2009, S. 161-186.

Höroldt, Dietrich Die konfessionelle Entwicklung der Stadt Trier unter der preußischen Krone, in: Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 34 (1985), S. 41-56.

Höroldt, Dietrich, Die rheinische Provinzialkirche und der Kulturkampf (1870-1887), in: Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 52 (2003), S. 95-131.

Korum, Michael Felix, Unerbauliches aus der Diözese Trier. Darlegung der Verhältnisse höherer Töchterschulen in Trier, St. Johann und Kreuznach, Trier 1905.

Meyer, Dietrich, Das Neben-, Mit- und Gegeneinander verschiedener Konfessionen: Protestantismus und Deutschkatholizismus im 19. Jahrhundert im Raum des Bistums Trier, in: Persch, Martin/Schneider, Bernhard (Hg.), Geschichte des Bistums Trier. Band 4, Trier 2000, S. 415-431.

Schmid, Wolfgang, Die Wallfahrt zum Heiligen Rock (1844) und die evangelischen Gemeinden im Rheinland (Bonn, Koblenz, Trier, Winningen), in: Rheinische Vierteljahrsblätter 77 (2013), S. 86-117.

Speth, Volker, Der Kampf um den öffentlichen Raum. Prozessionen, Wallfahrten, Feierlichkeiten bei Bischofsbesuchen, Papstfeiern und sonstige religiöse Feste im nördlichen Rheinland während des Kulturkampfes, Frankfurt 2015.

Steinruck, Josef, Bistum Trier im Kulturkampf, in: Persch, Martin/Schneider, Bernhard (Hg.), Geschichte des Bistums Trier, Band 4, Trier 2000, S. 609-636.

Zenz, Emil (Hg.), Neusprachliches Gymnasium für Mädchen Trier. Vormals Städtische Studienanstalt, Trier 1966.

Zenz, Emil, Geschichte der Stadt Trier im 19. Jahrhundert, 2 Bände, Trier 1979-1980.

b. Zum Luther-Festspiel

Bärwinkel, Richard, Das Lutherfestspiel von Hans Herrig in seiner Bedeutung für die evangelische Kirche und für die nationale Kultur, Halle 1890.

Düfel, Hans, Das Lutherjubiläum 1883. Ein Beitrag zum Luther- und Reformationsverständnis des 19. Jahrhunderts, seine geistesgeschichtlichen, theologischen und politischen Voraussetzungen, unter besonderer Berücksichtigung des Nationalismus, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 95 (1984), S. 1-94.

Erdmann, Gustav Adolf, Die Lutherfestspiele. Geschichtliche Entwicklung, Zweck und Bedeutung derselben für die Bühne. Literaturhistorisch-kritische Studien, Wittenberg 1888.

Gerber, Stefan, Oberammergau an der Saale? Das Jenaer Lutherfeststpiel im Kontext der Lutherfestspiel-Bewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Thüringische Geschichte 67 (2013), S. 223-254

Hansmann, Wilfried, Das großstädtische Spiel- und Festhaus in Worms von Otto March – "Das einzige wirklich originale Volkstheater in Deutschland", in: Der Wormsgau 29 (2012), S. 141-198.

Herrig, Hans, Luther. Ein kirchliches Festspiel zur Feier des 400jährigen Geburtstages Martin Luthers in Worms, Berlin 1883.

Kranich, Sebastian, Das Dresdner Lutherjubiläum 1983, in: Tanner, Klaus/Ulrich, Jörg (Hg.), Spurenlese. Reformationsvergegenwärtigung als Standortbestimmung (1717-1983), Leipzig 2012, S. 101-143.

Schmid, Hans-Dieter, "Ein mutig Stücklein und von deutscher Art." Die Auseinandersetzung um das Herrigsche Lutherfestspiel in Hannover 1888, in: Hannoversche Geschichtsblätter 52 (1998), S. 385-410.

Theiselmann, Sabine, Das Wormser Lutherdenkmal Ernst Rietschels (1856-1868) im Namen der Lutherrezeption des 19. Jahrhunderts, Frankfurt 1992.

Online

125 Jahre Wormser Festhaus. Ausstellung des Stadtarchivs Worms zusammen mit der Sparkasse Worms-Alzey-Ried. [online]

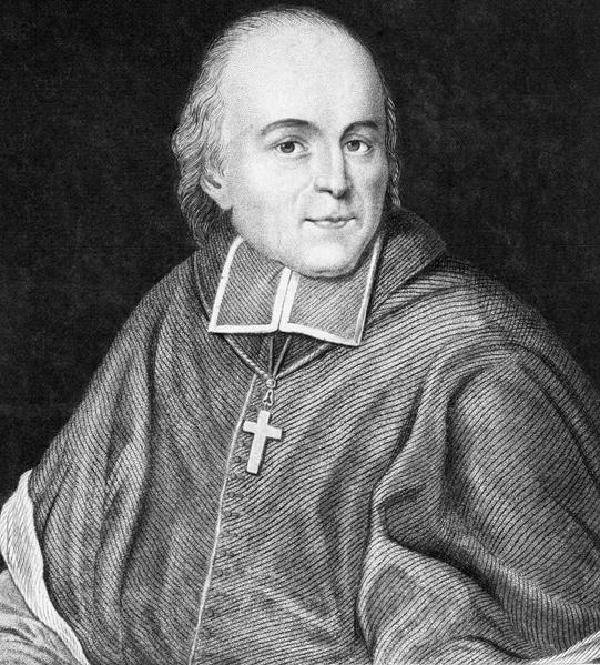

Bischof Michael Felix Korum, undatiert. (Bistumsarchiv Trier, Fotoarchiv Bischöfe und Weihbischöfe)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Schmid, Wolfgang, Die evangelische Gemeinde Trier im Kulturkampf, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-evangelische-gemeinde-trier-im-kulturkampf/DE-2086/lido/5e44050da21ee7.97771745 (abgerufen am 27.04.2024)