Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Vorkriegszeit

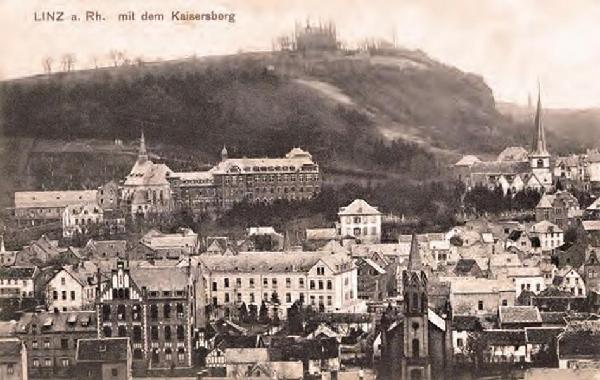

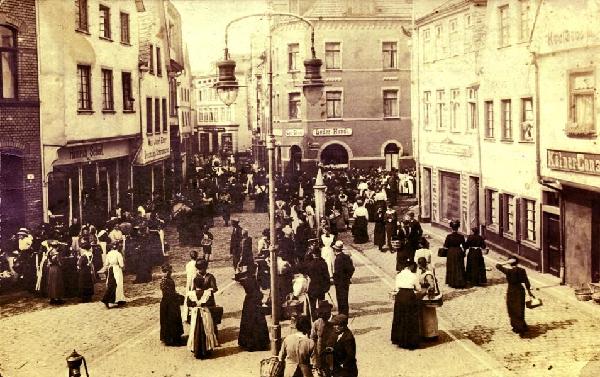

Die geschichtsträchtige mittelrheinische Kleinstadt Linz erfreute sich in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts durch den Aufstieg der Basaltindustrie und die Zunahme des Fremdenverkehrs um 1900 eines wirtschaftlichen Aufschwungs, der ein Wachstum der Bevölkerungszahl auf gut 4.500 Einwohner und eine rege private und öffentliche Bautätigkeit zur Folge hatte. Neben Großprojekten wie dem Bau des neuen Krankenhauses entstanden in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auch Siedlungen und Wohnviertel, etwa auf dem Gelände rund um den Kaiserberg, im Bondorf und am Roniger Weg. Ab 1912 schufen die Architekten Heinrich Mattar (1881-1951) und Eduard Scheler (1883-1964) in Linz zahlreiche Villen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Verwaltungs- und Industriebauten mit den für sie typischen historischen Stilelementen. Die Häuser und Wohnungen der Stadt wurden durch ein modernes Gas- und Wassernetz versorgt, und 1912 gab es in Linz bereits 170 Telefonanschlüsse. Auch die Geschäftswelt florierte, denn knapp 250 Geschäfte, Gastwirtschaften und Handwerksbetriebe boten ihre Waren und Dienstleistungen feil. In diese Zeit fruchtbarer Arbeit und friedlichen Fortschritts, auch voller Pläne der Völkergemeinschaft, notierte die amtliche Linzer Stadtchronik, brach der Beginn eines ungeheuren Weltkrieges herein, wie die Erfahrung der Menschheit ihn bisher nicht kannte. Wir erinnern uns, wie die Ereignisse in unheimlicher Steigerung uns überfielen und Schritt für Schritt unaufhaltsam zu einer Katastrophe drängten. In atemloser Spannung verfolgten auch die Bewohner unseres Städtchens die Entwicklung der Ereignisse.[1]

Linzer Kriegsfreiwilliger, Oktober 1914. (Privatbesitz Siebertz, Linz am Rhein)

2. Mobilmachung

Am 31.7.1914 gaben in Linz große Plakate am Rathaus, an den beiden Stadtoren und der Geschäftsstelle der Rhein-und-Wied-Zeitung am Marktplatz sowie die Ortsschelle den Kriegszustand bekannt, am 1. August die Mobilmachung. Am 2. August läuteten gegen zehn Uhr abends die Sturmglocke des Rathauses und alle Kirchenglocken in den Dörfern ringsum, und der erst seit wenigen Tagen amtierende Bürgermeister Dr. Paul Pieper (Bürgermeister 1914-1932) verkündete der auf dem Marktplatz in notdürftiger Kleidung zusammenströmenden Menschenmenge das Aufgebot des gesamten Landsturms. Die Chroniken von Stadt- und Landbürgermeisterei berichten, dass sich daraufhin aller Gemüter […] eine ungeheure Aufregung bemächtigte. Immer wieder von neuem wurde der Aufruf des Landsturms angestarrt und gelesen und immer wieder gelesen bei Kerzenschein und Laternenbeleuchtung. Jeder fühlte, daß eine große, ernste Zeit begonnen habe, in der er seine ganze Kraft dem bedrohten Vaterlande zur Verfügung stellen müsse. Bereits seit dem 31. Juli verließen stündlich Einberufene die Stadt, wobei sich vor allem am Bahnhof herzzerreißende Abschiedsszenen abspielten, aber auch patriotische Begeisterung zu spüren war. Die Bahnsteige waren überfüllt, und Soldaten, deren Transport an die französische Front in Linz Halt machte, wurden mit Kaffee, Butterbroten, Obst, Zigarren usw. in überreichen Mengen beschenkt. Ununterbrochen rollten Truppen- und Materialzüge vorbei. Der Vaterländische Frauenverein und Mitglieder der Sanitätskolonne richteten auf dem Bahnhof eine Erfrischungsstation und einen Verbandsraum ein. Viele Einberufene ließen sich vor ihrem Einrücken noch kurzfristig trauen.[2]

'Linzer Jungen im Feldzug 1914. Paris - Moskau'. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Die Maßnahmen der Mobilmachung wie die Einberufung und Aufbietung der Mannschaften und des Landsturms, der Pferde- und Fahrzeugaushebung, der Sicherstellung von Quartieren, der Sicherung der Eisenbahnstrecken, der Gestellung von Zivilarbeitern für die Militärverwaltung sowie der Überwachung politisch unzuverlässiger Personen liefen nach einem schon zu Friedenszeiten festgelegten detaillierten Ablauf an. Die Sonntagsruhe wurde vorläufig außer Kraft gesetzt, wegen der erhöhten Seuchengefahr sollten alle Typhuskranken isoliert und alle öffentlichen Brunnen polizeilich kontrolliert werden. Die Sprengstofflager der Basalt AG wurden in einem Lager zusammengetragen und militärisch bewacht, Telegraphen- und Fernsprechleitungen mussten beaufsichtigt und verdächtige Wahrnehmungen sofort gemeldet werden. Für durchfahrende Fuhrwerke, Radfahrer und Autos befand sich ein Wachlokal in der Linzer Burg. Die behördlichen Maßnahmen zur Verhütung der Spionage führten auch in Linz, wie an vielen anderen Orten, zu irrtümlichen Verdächtigungen und Verfolgungen.[3] Am 16.8.1914 wurde ein umfassender Stadtwachdienst durch Freiwillige eingerichtet, an gediente und zuverlässige Personen wurden auf dem Dienstzimmer im Rathaus Schusswaffen ausgegeben. Für die einberufenen Lehrer wurden Hilfskräfte eingestellt. Die aus der Bürgermeisterei Linz zu stellenden Zivilarbeiter und Fahrzeuge wurden bereits am 1. August, Pferde und Wagen am 3.9.1914 von der Militärbehörde in Koblenz beziehungsweise Neuwied übernommen.[4]

Kriegsbrücke zwischen Linz und Kripp, 1914. (Privatbesitz Alms-Hammerstein, Linz am Rhein)

Um den Verkehr auf der rechten Rheinseite während des Truppenaufmarschs zu bewältigen, wurde die alte Gierponte außer Betrieb gesetzt und eine Schiffbrücke von Köln nach Linz geschleppt. Pioniere schlugen sie nach dem gegenüberliegenden Kripp, und am 12.8.1914 wurde sie dem öffentlichen Verkehr übergeben. Mit behördlicher Genehmigung erhoben die Schüler des Linzer Gymnasiums Benutzungsgebühren von den Passanten, die dem Roten Kreuz zugutekamen. Bereits am ersten Tag erbrachten sie eine Summe von gut 180 Mark. Die Brücke blieb ein gutes halbes Jahr in Betrieb. Am 4.3.1915 wurde sie abgebaut und die Fähre wieder in Betrieb gesetzt.[5]

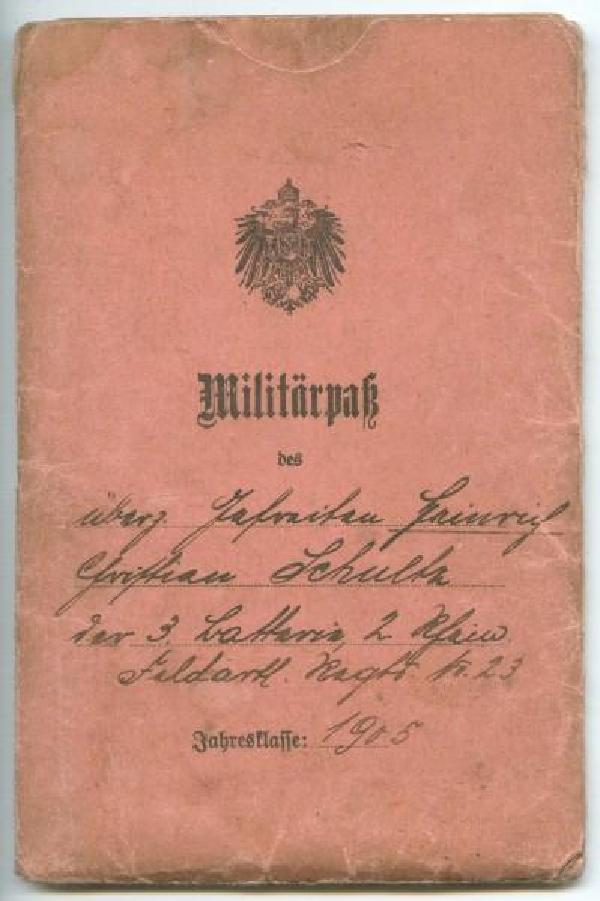

Militärpass des Linzers Heinrich Christian Schulte. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

3. Kriegsdienst

Etwa ein Viertel der männlichen Linzer Bevölkerung wurde im Verlauf der vier Kriegsjahre zum Heeresdienst einberufen, deutlich überdurchschnittlich vertreten waren Angehörige der jüdischen Gemeinde. Um den Jahreswechsel 1915/1916 mussten wegen der Dauer und der räumlichen Ausdehnung des Krieges alle noch in der Heimat befindlichen wehrpflichtigen und kriegsverwendungsfähigen Personen für die Waffe freigegeben werden. Lediglich der Heeresdienst der Beamten blieb zur Aufrechterhaltung eines geordneten Geschäftsbetriebs der Zivilbehörden eingeschränkt. Dennoch waren in Linz im Januar 1916 in der Stadtverwaltung von ehemals 15 Beamten nur noch sechs im Dienst, von den restlichen neun waren sieben an der Front, zwei im Dienst von Militärbehörden oder in der Etappe. Freigestellt waren neben dem Bürgermeister der Verwaltungs-Assistent, der technische Beigeordnete, der Stadtsekretär, der Polizei-Sergeant und der Gasmeister. Vom Kriegsdienst zurückgestellt werden konnten auch Angehörige kriegswichtiger Betriebe und Berufe, wobei auch dieser Status immer wieder auf den Prüfstand kam, zumal es zu Beschwerden aus der Bevölkerung kam, dass es Personen unter Vorschützung von allerlei Gründen und der Ausnutzung ihrer privaten und geschäftlichen Beziehungen gelungen ist, für den einen oder anderen Betrieb eine an sich nicht begründet erscheinende Zurückstellung zu erlangen. Ende 1916 wies das preußische Kriegsministerium an, bei Familien, von denen schon mehrere Söhne gefallen waren – und davon gab es in Linz einige, wie die Todesanzeigen belegen –, den letzten noch lebenden Sohn nicht mehr an der vordersten Front einzusetzen.[6]

An der Front im Osten, undatierte Aufnahme. (Privatbesitz Kramer, Dattenberg)

4. An der Front

Wie die überlieferte Feldpost und vor allem die Liste der Gefallenen und Vermissten verdeutlichen, wurden Soldaten aus Linz und den Dörfern an fast allen Kriegsschauplätzen der Westfront, der Ostfront und auch in Übersee eingesetzt. Bemerkenswert ist die Teilnahme von zwei Linzern namens Wiemer und Oellig an der Verteidigung des deutschen Marinestützpunkts Tsingtau im zwischen Peking und Schanghai gelegenen Kiautschou-Gebiet. Nach der Kapitulation des Kolonialvorpostens am 7.11.1914 vor den japanischen und britischen Belagerern wurden die deutschen Truppen für mehrere Jahre interniert, die beiden Linzer Soldaten kehrten erst sieben Jahre später nach Hause zurück. Sehr ausführlich durch eindrucksvolles Bildmaterial dokumentiert ist der Einsatz des Dattenbergers Karl Clever (geboren 1893), der abwechselnd im Osten, unter anderem in Russland, Serbien und Rumänien, und an den meisten Schauplätzen der Westfront wie etwa Flandern, Verdun oder an der Marne eingesetzt wurde.[7]

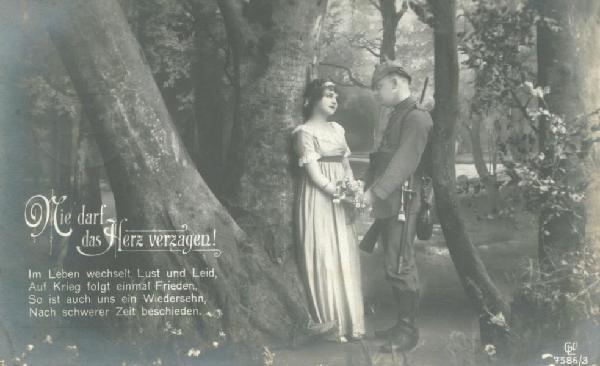

Feldpostkarte, 1917. (Privatbesitz Stümper, Linz am Rhein)

Kontakt hielten Soldaten und Angehörige über die Feldpost. Lebenszeichen per Postkarte oder Brief wurden an der Front wie auch in der Heimat sehnlichst erwartet. In der Regel waren beide Seiten bemüht, den Adressaten nicht zu beunruhigen oder gar zu demoralisieren, weshalb der tatsächliche Kriegsalltag zumeist nicht geschildert wird. Außerdem unterlag die Korrespondenz der Militärzensur und wurde zumindest stichprobenartig kontrolliert. Feldpostkarten wurden als Massenware produziert und angeboten, die Motive im Rahmen der Kriegspropaganda ausgewählt. Es konnten aber auch individuelle Fotos aufgenommen und versandt werden. Daneben wurden auch zahllose Pakete mit so genannten „Liebesgaben“ verschickt, sei es von Privatpersonen oder von Wohltätigkeitsvereinen. Bereits wenige Tage nach Kriegsausbruch wurden an verschiedenen Orten in der Linz Sammelbehältnisse für Liebesgaben aufgestellt. Grüße von der Front erschienen vereinzelt auch in den heimischen Zeitungen, auch über die Verleihung von Orden und Auszeichnungen wurde hier berichtet.[8]

Theodor Honnef aus Leubsdorf am Grab eines Freundes. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

5. Tote, Vermisste, Verwundete

Die Stadt Linz hatte insgesamt 93 Gefallene oder Vermisste zu beklagen, mit einem Durchschnittsalter von etwa 25 Jahren. Von den Gefallenen starben mit 36 Toten die meisten in Frankreich, gefolgt von Deutschland (zehn, davon drei in Ostpreußen), Russland (neun), Belgien (fünf, davon drei in Flandern), Polen (drei) und Galizien (zwei). Jeweils ein Linzer Soldat starb im Kriegseinsatz in Lothringen, Rumänien beziehungsweise auf See. Von 21 Soldaten ist der Todesort nicht überliefert. Vermisst blieben vier Linzer, davon einer in Frankreich, die restlichen auf unbekannten Schlachtfeldern. Die meisten Soldaten aus Linz starben mit 23 Toten 1915, 1914 fielen 21, 1916 12, 1917 zehn, im letzten Kriegsjahr 19 Männer, der letzte erlag noch einige Wochen nach Kriegsende im Januar 1919 seinen Verwundungen. Von sieben Linzer Soldaten ist das Todesjahr unbekannt. Zu Beginn des Krieges erschienen in den lokalen Zeitungen Verlustlisten mit den Namen der Gefallenen, Vermissten und Verwundeten, im weiteren Kriegsverlauf wurde die Veröffentlichung solcher Listen jedoch bald eingestellt. Soldaten aus Linz gerieten auch in Kriegsgefangenschaft, ihre genaue Zahl und die Orte ihrer Inhaftierung sind aber nicht näher bekannt. Zu Ehren der Gefallenen wurde 1923 ein Kriegerdenkmal am Kirchplatz errichtet.[9]

Verwundete im Reserve-Lazarett St. Antoniushaus in Linz, 1914. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Durch die relative Nähe zur Westfront waren die Auswirkungen der dortigen Kampfhandlungen auch in der Stadt Linz unmittelbar präsent. Seit 1916 war sogar immer wieder Kanonendonner deutlich zu vernehmen. Wenn es abends ruhig geworden ist, hört man hier nahezu ununterbrochen das unheimliche dumpfe Donnergrollen der schweren Geschütze, stellenweise zittern die Fensterscheiben, berichten die örtliche Zeitung und der Stadtchronist. Lazarettzüge brachten regelmäßig zum Teil mehrere Hundert verwundete Soldaten von der Front nach Linz, die von der Sanitätskolonne, zum Teil unter Mithilfe der Feuerwehr und von Gymnasiasten, in die einzelnen Standorte des hiesigen Reservelazaretts transportiert wurden. Bereits kurz nach Kriegsbeginn eingerichtet, konnten in den Lazarett-Abteilungen im neuen Krankenhaus, im Antoniushaus, im Hospital, im Mutterhaus der Weißen Schwestern und in mehreren Gasthaussälen, darunter der Europäische Hof, der Dillmannsche und der Ocklenburgsche Saal, rund 650 Mann aufgenommen werden. Leichtverwundete und Kranke wurden auch bei Privatpersonen untergebracht, die pro Mann und Tag drei Mark Entschädigung erhielten und dafür volles Quartier und Verpflegung nach ärztlicher Anweisung garantierten. Da die Pflegekräfte aus Friedenszeiten nicht ausreichten, bildeten Vaterländischer Frauenverein und Rotes Kreuz freiwillige Hilfsschwestern und Helferinnen aus. Zur Unterhaltung der Verwundeten wurden Konzerte und Ausflüge, vor allem per Schiff, veranstaltet, leichter Verletzte hatten auch Ausgang, durften aber keine Gastwirtschaften besuchen oder Alkohol trinken.[10]

Zur Bestattung der im Linzer Reservelazarett Verstorbenen wurde Anfang September 1914 neben dem jüdischen Friedhof Im Wolfsacker ein Soldatenfriedhof angelegt. Die Basalt AG stellte das Grundstück zur Verfügung, Stadt und Städtische Kriegshilfe übernahmen Herrichtung und Pflege der Gräber. Bereits am 7.9.1914 wurde der erste Gefallene hier beigesetzt, weitere 75 sollten ihm bis Kriegsende folgen, darunter 66 Deutsche, vier Österreicher, zwei Franzosen, drei Italiener und ein Russe. Die verstorbenen Soldaten wurden später auf den Heldenfriedhof des städtischen Friedhofs umgebettet.[11]

Kriegerdenkmal am Kirchplatz, undatierte Aufnahme. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

6. Kriegswirtschaft

Durch die Einberufung der Soldaten fehlten nicht nur in vielen Familien die Ernährer, auch viele Lehrherren waren im Krieg, so dass Lehrlinge entlassen werden mussten. Zudem verschlechterte sich in vielen Handwerksbetrieben infolge mangelnder Nachfrage die Auftragslage. Hingegen florierte die Produktion von Armeebedarf, und die freigestellten Männer fanden in den Munitionsfabriken der Umgegend Beschäftigung, wo Sonntags- und Nachtschichten eingerichtet werden mussten. Die Arbeitslöhne waren auch 1918 noch hoch bei jedoch gleichzeitig enormer Preissteigerung aufgrund der gravierenden Warenknappheit. Vor allem in der Landwirtschaft stellte die Abwesenheit der Männer die Familien vor schier unlösbare Probleme, und die Frauen müssen sich fast zu Tode arbeiten. Für Arbeiten in Landwirtschaft und Industrie, etwa im Linzer Gaswerk, wurden auch Kriegsgefangene eingesetzt, die in einem Gefangenenlager in Linz, aber auch auf den Bauernhöfen der Umgebung untergebracht waren. Russische und französische Kriegsgefangene wohnten und arbeiteten beispielsweise in Leubsdorf, auf dem Hubertushof, in Krumscheid, in Hesseln und Wallbachsmühle.[12]

Feldpostkarte, 1917. (Privatbesitz Kriegesmann, Unkel)

Durch die sich steigernde Rohstoffknappheit machte sich bald ein Mangel an Textilien und Schuhen bemerkbar. Seit Ende 1916 war für den Kauf von Web-, Wirk- und Strickwaren ein vom Bürgermeisteramt erhältlicher Bezugsschein erforderlich, der nur bei nachgewiesener Notwendigkeit der Anschaffung ausgestellt wurde. Ab Januar 1917 konnten auch Kleider und Schuhwaren nur noch gegen Bezugsschein erworben werden, die Preise stiegen außerdem stark an. Getragene Kleidung, Wäsche und Schuhe wurden auf dem Rathaus gesammelt und an Bedürftige ausgegeben. Ab Oktober 1916 durften in den Gaststätten keine Tischdecken mehr aufgelegt werden, ab Juli 1918 sollten auf Anordnung der Reichsbekleidungsstelle in Berlin sämtliche Vorhänge, Gardinen, Stores, Rollos u.ä. beschlagnahmt werden, um der Wäschenot in der Bevölkerung entgegenzusteuern.[13]

In allen vier Kriegsjahren fanden regelmäßig auch Metall- und Gummisammlungen statt. Bereits ab Mitte 1915 gab es eine Pflicht zur Meldung und Ablieferung von Gegenständen aus Kupfer, Messing und Reinnickel aller Art, auch Haushaltsutensilien wie Kochgeschirr aus Metall wurden beschlagnahmt. Mitte 1917 mussten dann auch die Orgelpfeifen und Kirchenglocken abgeliefert werden, in Linz wurden zwei Glocken aus der Martinskirche, eine aus der Kapuzinerkirche und die so genannte „Dreckglocke“ aus dem Rathausturm beschlagnahmt.[14]

Knapp wurden auch die Brennstoffe, was gegen Ende des Krieges einen eigentlich ungeplanten Modernisierungsschub der städtischen Infrastruktur bewirkte, denn aufgrund des zunehmenden Kohle- und Petroleummangels und um das Gaswerk zu entlasten, drängten die Behörden darauf, möglichst viele Wohnungen an das Elektrizitätswerk des Kreises Neuwied anzuschließen. Ende September 1918 verzeichnete die Stadt bereits 145 neue Anschlüsse an das Lichtnetz.[15]

Hinweis auf den städtischen Lebensmittelverkauf, Rhein-und-Wied-Zeitung, 1915. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Der seit Kriegsbeginn sprunghaft gestiegene Zahlungsmittelbedarf bei gleichzeitig zunehmender Knappheit kriegswichtiger Rohstoffe führte zu einem dramatischen Mangel an Kleingeld. Kupfer- und Nickelprägungen wurden 1915/1916 eingestellt, im Februar 1916 kamen eiserne Zehnpfennigstücke in den Verkehr, später wurden auch Münzen wie etwa das Zweimarkstück außer Kurs gesetzt und eingezogen. Dennoch wurde Anfang 1917 der Kleingeldmangel immer gravierender. Die Linzer Gewerbebank gab daher als Ersatz Papiergeld im Wert von 10 und 50 Pfennig aus, das auch bei Post und Eisenbahn in Zahlung genommen wurde. Mitte 1917 wurde auch vonseiten der Stadt erstmals Notgeld ausgegeben, 8.900 Scheine zu 50 und 32.000 Scheine zu 10 Pfennig. Zu Beginn des Jahres 1918 dienten vorübergehend auch Briefmarken als Zahlungsmittel. Durch das rückläufige Warenangebot und die damit verbundene Preissteigerung hatte ohnehin das Geld fast keinen Wert mehr, der Tauschhandel ist wie im Altertum im Schwange. Kaufleute, Handwerker wollen z.B. für ihre Rechnungen kein Geld, sondern Lebensmittel, wie der Stadtchronist im Juli 1917 notierte.[16]

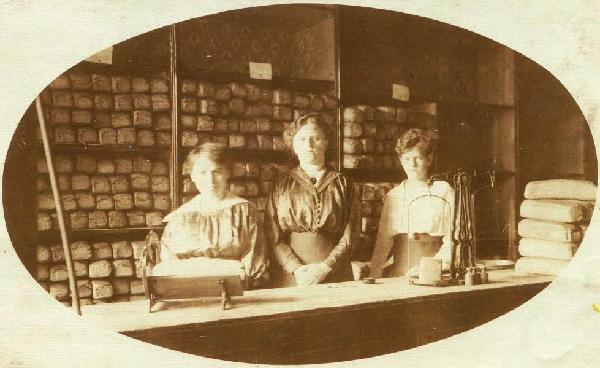

Städtische Brotverkaufsstelle in Linz, 1918. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Seit Kriegsbeginn wurde außerdem dazu aufgerufen, Gold- und Silbermünzen nicht zu horten, sondern wie bei den Banken gegen Papiergeld einzutauschen. Zeitungen und amtliche Mitteilungen verurteilten die selbstsüchtige, sinnlose Zurückhaltung dieser kriegs- und devisenwichtigen Rohstoffe, wodurch der wirtschaftliche Verkehr und die Machtstellung des Vaterlandes beeinträchtigt werden, auf das Schärfste. Im Rahmen der Sammelaktion „Gold gab ich für Eisen“ wurde auch Schmuck abgeliefert und gegen eiserne Ringe, Ketten oder Medaillen eingetauscht. Im August 1917 heißt es in der Stadtchronik, dass bei der städtischen Goldankaufstelle Linz bisher 132 Personen Goldsachen im Wert von 3984,30 Mark abgeliefert und damit opferfreudig zur Stärkung des Goldschatzes der Reichsbank beigetragen haben.[17]

Der Linzer Buttermarkt, um 1915. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

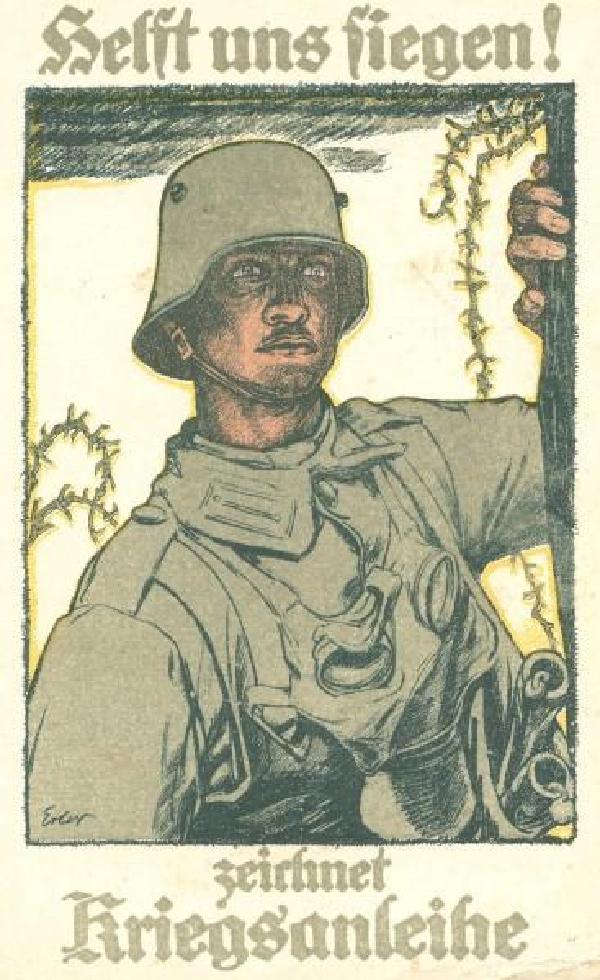

Zur Finanzierung des Krieges wurden im Deutschen Reich von 1914 bis 1918 neun Kriegsanleihen ausgegeben, die in den Geldinstituten gezeichnet werden konnten. Die Zeichnung von Kriegsanleihen galt als patriotische Pflicht, und auch in Linz veröffentlichten die lokalen Tageszeitungen regelmäßig flammende Aufrufe. Bei den Linzer Banken wurden für die neun Kriegsanleihen insgesamt etwa 10 Millionen Mark eingezahlt (reichsweit 98 Milliarden Mark), darunter größere Summen von der Städtischen Sparkasse selbst, von der Stadt Linz und den Dörfern, aber auch zahllose Kleinanleger investierten ihr Erspartes.[18]

Hinweis auf die städtische Kriegsküche, Rhein-und-Wied-Zeitung, 1916. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Ernährung

Bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn beklagte der Linzer Stadtchronist, dass eine unbegründete Preissteigerung für die täglichen Nahrungsmittel auch hier eingesetzt hatte. Die allgemeine Teuerung und Verknappung der Lebensmittel machten der Bevölkerung sehr zu schaffen, der Kampf um das tägliche Überleben bestimmte den Alltag. Mitte 1916 waren die Lebensmittelpreise ins Ungeheuerliche gestiegen, im Dezember 1916 zeigten sich die ersten gravierenden Mängel in der Brot- und Mehlversorgung, was Demonstrationen in der Stadt zur Folge hatte. Milch und Kartoffeln wurden knapp, auch Fleisch war Mangelware. Bis zum Kriegsende steigerte sich die Lebensmittelverknappung zu einer allgemeinen Hungersnot[19].

Nagelkreuz, Deutschland, 1915/1918. (Deutsches Historisches Museum, Berlin)

Bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn 1914 wurden im Linzer Rathaus umfangreiche Maßnahmen zur Versorgung der Einwohner mit Lebensmitteln getroffen. Die Verwaltung der Stadt beschaffte allein von August 1914 bis November 1916 für rund 600.000 Mark Nahrungsmittel, die sie zum Selbstkostenpreis abgab, darunter Fleisch, Fisch, Dauerwurst, Kartoffeln, Zucker, Obst, Konserven, Öle und Fette, Hülsenfrüchte, Eier, Butter, Reis, Kakao, aber auch Futtermittel. Am 1.7.1916 wurde ein städtisches Verbrauchsamt eingerichtet. Im Verlauf des Krieges wurde es für die Stadtverwaltung jedoch zunehmend schwieriger, Nahrungsmittel zu beziehen, und die städtischen Lebensmittelverkäufe wurden immer seltener[20].

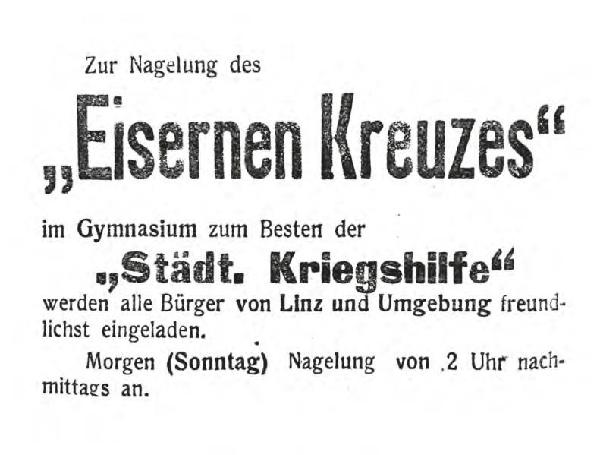

Aufruf zur Nagelung des Eisernen Kreuzes, Rhein-und-Wied-Zeitung, 1915. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Das Verbrauchsamt sorgte auch für die Regulierung des gewerblichen Lebensmittelverkaufs. Im November 1915 erging die Anweisung, dass zukünftig am Dienstag und Freitag die Metzgereien geschlossen sein mussten und die Wirte am Montag und Donnerstag keine Fleischspeisen verkaufen durften. Ab April 1917 wurde den Bäckern der Brotverkauf entzogen und zwei Zentralbrotverkaufsstellen in der Neu- und in der Mittelstraße eingerichtet, die unter städtischer Leitung standen und wöchentlich rund 4.000 von den Bäckern gelieferte „Einheitsbrote“ verkauften. Die angestrebte schärfere Beaufsichtigung des Brotbezugs wurde dadurch angestrebt und auch erreicht, wie der Verwaltungsbericht feststellt. 1915 setzte die Stadtverwaltung einen Erlass des Kriegsernährungsamtes um, wonach möglichst keine entbehrlichen Hunde mehr gehalten werden sollten, um so die Verfütterung von Lebensmitteln einzudämmen. Die Hundesteuer wurde daher in der Stadt deutlich erhöht, in den Dörfern der Landbürgermeisterei neu eingeführt. Zur Förderung der Fleisch- und Milchproduktion wurde Mitte 1916 eine städtische Schweinemästerei errichtet, ab Januar 1917 erhielten Privatleute, die sich Milchkühe anschafften und die Stadt mit Milch belieferten, Zuschüsse zu den Beschaffungskosten. Stadt und Verbrauchsamt veröffentlichten außerdem Aufrufe zum Sammeln von Pilzen, Beerenobst oder Brennnesseln und gaben Broschüren wie die „Neue Kriegsküche“ mit Rezepten für fleisch- und fettarme Gerichte oder der Zubereitung von Steckrüben, Kaffee-Ersatz, Bucheckernwurst oder Brot mit Kartoffelmehl heraus[21].

Bald waren die meisten Lebensmittel nur noch mit speziellen, von der Stadtverwaltung ausgestellten Bezugskarten erhältlich. Bereits Ende Februar 1915 wurde die Brotkarte für den Bezug von Brot oder Mehl eingeführt, im Mai 1916 die Zuckerkarte, im Juli 1916 die Fleischkarte. Bereits seit März 1916 durfte Butter und Margarine nur gegen Butterbezugsscheine verkauft werden. Im März 1917 wurden Kindermilchkarten ausgegeben, im Winter 1917 sogar Bezugskarten für Kartoffeln und Steckrüben eingeführt[22].

Postkarte der Untersekunda des Linzer Gymnasiums. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Behördlicherseits erging außerdem schon Anfang 1915 die Anweisung, jedes noch so kleine Stückchen Brachland in Ackerland umzuwandeln. Da der Diebstahl von Feldfrüchten stark zunahm, durften Äcker und Gärten nachts nicht betreten werden und wurden von bewaffneten Patrouillen bewacht. Neben Diebstahl beschäftigten die Justiz auch die sich häufenden Verstöße bei der Herstellung und Abgabe von Lebensmitteln oder gegen die verordneten Höchstpreise. So standen beispielsweise 1915 vier Linzer Metzgermeister wegen der illegalen Streckung von Wurstwaren mit Wasser und Mehl vor Gericht, und regelmäßig wurden Geldbußen wegen des Kaufs und Verkaufs von Nahrungsmitteln ohne Bezugskarte ausgesprochen. Ab 1917 wurden die Namen von wegen „Kriegswucher“ Bestraften in der Zeitung bekannt gegeben. An Markttagen kam es wegen Hamsterkäufen und Preistreiberei gelegentlich zu Krawallen, weshalb 1915 das Abhalten des Buttermarkts vorübergehend untersagt wurde[23].

In Zeiten größter Lebensmittelknappheit wurde in der Stadt zur Massenspeisung Essen auch in Suppenküchen ausgeteilt. 1916 betrieben die Vereinigten Frauenvereine eine Suppenküche im Hospital, und es wurde außerdem in einem Saal der Volksschule die städtische Kriegsküche eröffnet, die Mitte 1917 jeweils mittags und abends rund 600 Liter Eintopf an täglich rund 1.200 Personen auf Bezugskarten ausgab. Unter den Abnehmern befinden sich Bürger aller Stände, heißt es in der Stadtchronik[24].

Aufruf zur Bildung einer Jugendwehr, Linzer Zeitung, 1914. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

8. Kriegswohlfahrt

Die Angehörigen von Soldaten im Feld wurden staatlicherseits finanziell unterstützt. Im Oktober 1914 wurde beschlossen, dass den Hinterbliebenen eines Gefallenen eine einmalige Unterstützung von 150 Mark überwiesen werden sollte, 1916 beliefen sich die Ausgaben der Stadt- und Landbürgermeisterei Linz für die Familien von Kriegsteilnehmern auf insgesamt gut 160.000 Mark, 1917 waren es aufgrund der fortschreitenden Teuerung bereits gut 300.000 Mark, die an gut 550 Ehefrauen und weitere Angehörige ausgezahlt wurden. Gleich in den ersten Kriegstagen bildete sich außerdem auf Anregung von Bürgermeister Pieper die „Städtische Kriegshilfe“, ebenfalls zu Wohlfahrtszwecken. Die Vereinigung sammelte Geld- und Sachspenden und organisierte Veranstaltungen wie Konzerte oder Vorträge, um damit für Soldaten und bedürftige Familien sowie die Verwundeten im städtischen Reservelazarett zu sorgen. Auch andere Vereinigungen wie der Vaterländische Frauenverein, der St. Elisabethenverein oder der Katholische Frauenbund waren im Rahmen der Kriegswohlfahrt tätig[25].

Kriegsgetrautes Ehepaar, 1918. (Privatbesitz Willscheid, Dattenberg)

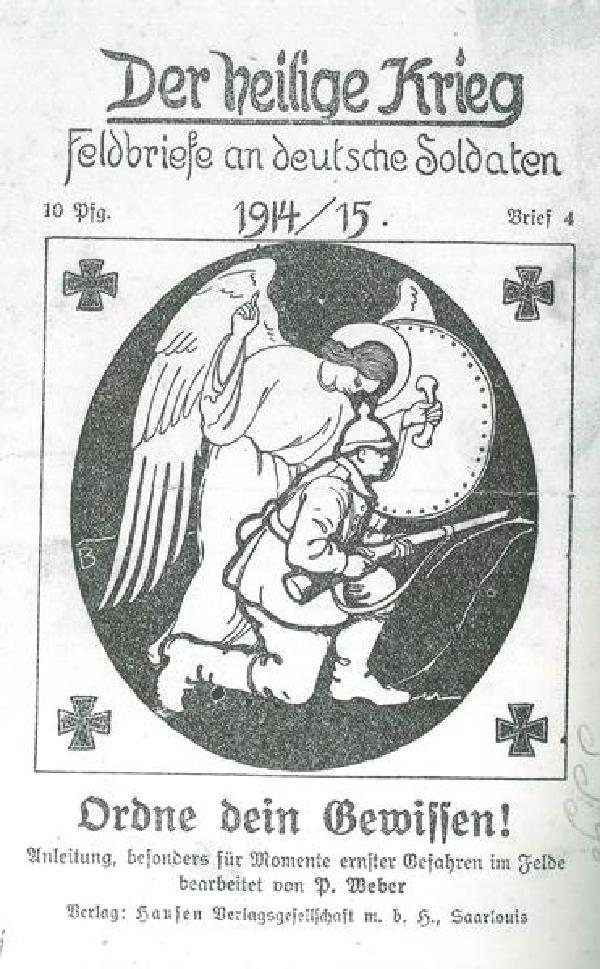

Auch an reichsweiten Spendenaktionen beteiligte man sich in Linz. Im Juni 1918 etwa ergab die Sammlung für die „Ludendorffspende“ für Kriegsbeschädigte in der Stadt die unerwartet hohe Summe von gut 28.000 Mark. Gleich zweimal wurde in Linz auch zur so genannten „Nagelung“ aufgerufen, die sich ab 1915 in Deutschland zur patriotischen Pflichtveranstaltung entwickelte. Erstmals durchgeführt wurde die Nagelung in Linz am 21.10.1915 anlässlich des 500. Jubiläums der Hohenzollernherrschaft von der Untersekunda des Gymnasiums. In der Aula der Schule und anschließend auf dem Marktplatz vor der Mariensäule auf einem mit schwarz-weiß-rotem Fahnentuch geschmückten Tisch wurde ein Eisernes Kreuz aus Holz aufgestellt, in das gegen eine Spende von 20 Pfennig, einer beziehungsweise drei Mark Nägel von unterschiedlicher Größe und Qualität eingeschlagen werden konnten. Dadurch sollte es Menschen aus allen sozialen Schichten möglich sein, sich an der Aktion zu beteiligen. Der Erlös zugunsten der Städtischen Kriegshilfe betrug 1.000 Mark. Aufgrund des großen Erfolgs wurde am Kaisergeburtstag 1916, dem 27. Januar, eine zweite Nagelung veranstaltet[26].

'Vorführung von kinematographischen Kriegsbildern', Rhein-und-Wied-Zeitung, 1916. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

9. Kindheit und Jugend im Krieg

Auch Kinder und Jugendliche hatten unter dem Kriegsalltag sehr zu leiden. Durch die schlechte Ernährungslage war ihre körperliche Entwicklung beeinträchtigt. Regulärer Schulunterricht fand wegen der Einberufung der Lehrer und vor allem gegen Kriegsende auch bedingt durch den anhaltenden Brennstoffmangel kaum noch statt. Anfang 1917 begann der Unterricht an allen Schulen der Stadt wegen Kohlenmangels, schlechter Zugverbindungen, andauernder Kälte und teilweiser Unterernährung der Schüler erst um 9.30 Uhr, zum Teil fiel er ganz aus. Kinder aus Familien in besonderer wirtschaftlicher Notlage konnten vorzeitig aus der Schule entlassen werden, um zum Familieneinkommen beitragen zu können. Viele Lehrlinge mussten entlassen werden, da die Lehrherren an der Front waren, zum Kriegsdienst eingezogene Gymnasiasten und Kriegsfreiwillige legten Notreifeprüfungen ab[27].

Die Schulkinder wurden außerdem für die Kriegswirtschaft eingesetzt. Klassenweise halfen sie bei der Ernte und sammelten unermüdlich beispielsweise Bucheckern, Eicheln, Kastanien, Brennnesseln, Wildgemüse, Obstkerne, Ähren oder Laub, außerdem Altmaterial aller Art. Dreimal pro Woche zu sammeln, auch in den Ferien, war eine vaterländische Pflicht. Auch für Spendenaktionen wurden sie immer wieder eingesetzt, wie bei der erwähnten Nagelung 1915/1916 oder bei der Hindenburgspende 1917. Im März 1915 sammelten die Gymnasiasten auf einer Jagd nach „Gold“ 35.000 Mark, Schüler der evangelischen Volksschule verkauften 1916 Postkarten für wohltätige Zwecke[28].

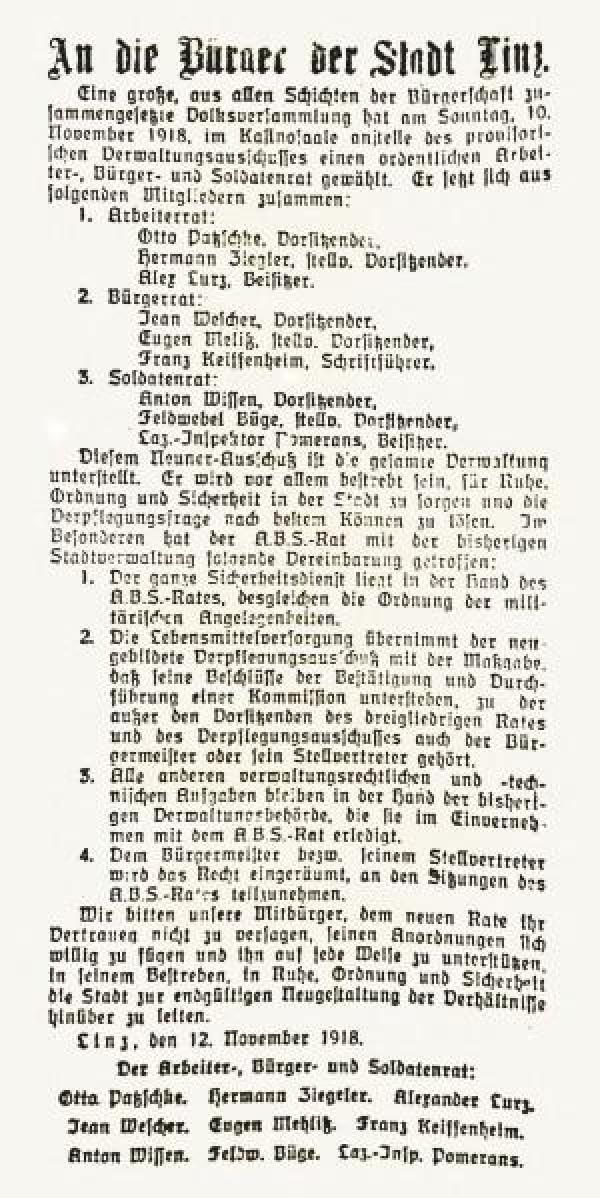

Arbeiter-, Bürger- und Soldatenrat Linz, Rhein-und-Wied-Zeitung, 1918. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Bereits 1915 gab es Klagen über die außerordentliche Verrohung der Jugend, was mit der Abwesenheit der meisten Väter, Lehrer und Lehrherren erklärt wurde. Fälle von Vandalismus wie dem Einwerfen von Scheiben, einer Brandstiftung am Kelterhaus, der Verwüstung von Blumenbeeten in den Rheinanlagen oder der Beschädigung des Hochbehälters der Wasserleitung häuften sich, außerdem nahm das Schuleschwänzen überhand. Es gab daher Überlegungen, den Arbeitslohn von Minderjährigen fortan den Eltern auszuzahlen, um zu verhindern, dass die Jugendlichen das für die Familien so wichtige Einkommen ins Wirtshaus, Kino oder den Cigarettenladen tragen. Ob dieses Vorhaben in Linz umgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Im September 1916 allerdings wurde den Jugendlichen das Rauchen verboten. Wehrfähige junge Männer ab dem 16. Lebensjahr wurden zur Teilnahme an der im Oktober 1914 gegründeten Jugendwehr aufgefordert, wo sie durch Unterricht, Übungen und Wettkämpfen wie dem Wehrturnen eine vormilitärische Ausbildung erhielten. Die Linzer Jugendwehr zählte 1914 etwa 100 Mitglieder[29].

Deutsche Truppen ziehen durch Kripp, um nach Linz überzusetzen, November/Dezember 1918. (Archiv Weis/Funk, Remagen-Kripp)

Auf den Dörfern wurden ab 1916 Stadtkinder aus Großstädten und Industrierevieren wegen der dort sich zuspitzenden Ernährungssituation untergebracht. Familien aus der Landbürgermeisterei Linz nahmen 1916 Ferienkinder aus Essen bei sich auf. 1917 ging deren Zahl allerdings schon wieder erheblich zurück, da auch hier die Ernährungslage schlechter wurde. 1918 verbrachten noch 48 Stadtkinder den Sommer in den Dörfern der Landbürgermeisterei[30].

10. Alltagsleben

Die Auswirkungen des Krieges schlugen sich auch in den Bevölkerungszahlen nieder. Die Zahl der Eheschließungen ging deutlich zurück, 1917 etwa waren es noch 14, darunter sechs Kriegstrauungen, gegenüber 27 Eheschließungen 1913. Auch die Zahl der Geburten war stark rückläufig auf 37 im Jahr 1917 gegenüber 100-120 Geburten in Friedensjahren. Im Oktober 1918 forderte die „Spanische Grippe“ zahlreiche Todesopfer in der Stadt. Die öffentliche und private Bautätigkeit ruhte in allen Kriegsjahren so gut wie vollständig, was bald zu einer erheblichen Wohnungsnot führte[31].

Ehrenpforte für duchziehende Truppen am Fähranleger in Kripp, Novenber/Dezember 1918. (Repro: Archiv Weis/Funk, Remagen-Kripp)

Auch abseits von Kriegswirtschaft und Nahrungsmittelknappheit war das Alltagsleben geprägt durch das Kriegsgeschehen. Die Freizeitmöglichkeiten waren begrenzt, erlaubt waren nur Veranstaltungen, die dem Ernst der Zeit entsprachen. Vorträge, Kinofilme oder Theaterstücke drehten sich meist um Kriegsthemen. Karneval durfte nicht gefeiert werden, alle karnevalistischen Veranstaltungen in Vereinsräumen und auf der Straße waren verboten; auch der Martinszug durfte nicht stattfinden. Im Sommer bot immerhin die städtische Rheinbadeanstalt Abwechslung, im Winter wurde gerodelt und auf dem Heidchesweiher Schlittschuh gelaufen. Über Weihnachten, wenn viele Soldaten auf Urlaub kamen, war das Stadtbild geprägt von den Feldgrauen. Auch an Silvester blieb es ruhig, das Straßenbild zeigte kein Leben, und der Marktplatz war entgegen früherer Gepflogenheit zur Mitternachtsstunde leer. Patriotische Feierlichkeiten gab es hingegen am Kaisergeburtstag und bei Siegesberichten, wenn auf Allerhöchsten Befehl […] Viktoriaschießen, Glockengeläute und Beflaggen der öffentlichen Gebäude angeordnet wurde. Groß war das Gebetsbedürfnis, die Gotteshäuser waren voll und regelmäßig fanden Kriegswallfahrten statt. Allein in den nahe gelegenen Wallfahrtsort Bruchhausen führten bis Mitte 1918 von Linz aus 200 Prozessionen, an denen jeweils mehrere Hundert Personen teilnahmen[32].

Ab Ende 1916 sah sich die Bevölkerung zudem der Gefahr von Fliegerangriffen ausgesetzt. Im November 1916 wurde in Erl eine Flugwache eingerichtet und ein mehrere Mann zählendes Flugabwehrkommando bei Landwirten in Ohlenberg, Erl und Stuxhof einquartiert. Ab September 1917 mussten in Linz die Häuser verdunkelt werden. Bomben schlugen jedoch nur einmal auf der Linzer Höhe ein, als in der Nacht vom 22./23.8.1918 bei einem Angriff auf Koblenz verirrte feindliche Flieger drei Bomben, wohl Notabwürfe, über unbebautem Gebiet in Lorscheid und Notscheid ausklinkten[33].

Französische Besatzungstruppen, so genannte 'Marokkaner'-Soldaten im Linzer Rathaus, 1923. (Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland - RW 8 Nr. 1)

11. Kriegsende und Revolution

Nach vier Jahren Krieg kapitulierte das Deutsche Reich im Herbst 1918. Als am 11. November der Waffenstillstand geschlossen wurde, hatte der Kaiser abgedankt und war ins holländische Exil gegangen. Bereits am 9. November war Deutschland Republik geworden. Ausgehend von einem Matrosenaufstand der Hochseeflotte, breitete sich die Revolution wie ein Flächenbrand aus. Auch in Linz überschlugen sich die Ereignisse, wie Bürgermeister Pieper in der Stadtchronik notierte: In den Städten bilden sich Arbeiter-, Bürger- und Soldatenräte. Am Samstag, den 9.11., erscheint auf meinem Amtszimmer der Bäcker Hermann Schweitzer und teilt mir mit, man habe ihn in Köln beauftragt, mich anzuweisen, die Republik zu verkünden. Auf der Straße geht man inzwischen dazu über, Offizieren die Achselstücke abzureißen. […] Allgemein besteht die Ansicht, daß die leitenden Beamten ihres Amtes als enthoben anzusehen sind. Sonntag, den 10., bin ich früh auf dem Rathaus nach durchwachter Nacht. In der Stadt ist verhältnismäßig Ruhe. Es erschien an diesem Vormittag eine größere Anzahl von Bürgern auf dem Rathaus, die gemeinsam mit dem Bürgermeister die Bekanntmachung formulierten, dass sich ein Arbeiter-, Bürger- und Soldatenrat gebildet habe, und die nach Läuten der Sturmglocke der zahlreich erschienenen Bürgerschaft von der Rathaustreppe aus vorgelesen wird. Ich füge einige wenige Worte an und rate zur Ruhe und Besonnenheit. Bekannte sagen mir, ich sei leichenblaß gewesen und man werde diese Sekunden nie im Leben vergessen. In der Stadt ist man, wie ich auf dem Heimweg sehe, ruhig und anständig, aber alles ist aufgeregt wie ein Bienenschwarm[34].

Von Separatisten verwüstete Aula des Linzer Gymnasiums, 1923. (Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland - RW 8 Nr. 44)

Der Linzer ABS-Rat trat am 11.11.1918 erstmals zusammen, am 12. November wurden der Bevölkerung die Zusammensetzung und die Aufgaben des Rats verkündet. Bürgermeister Pieper zufolge hatte in diesen aufregenden Novembertagen das Vorhandensein und die Tätigkeit des Arbeiter-, Bürger- und Soldatenrats manche Schwierigkeit behoben, besonders bei Bereitstellung der Quartiere beim Truppenrückmarsch, dennoch beantragten nur wenige Tage nach dem Abrücken der Truppen rund 151 Linzer bei Pieper die Auflösung des Rates, da der Stadtrat nun wieder selbst für Ordnung und Sicherheit der Bürger sorgen könne. Der ABS-Rat verursache nur unnötige Kosten [35]. Dies bestritt der Rat energisch [36]. Obwohl in der neutralen Zone, zu der Linz mittlerweile gehörte, ABS-Räte einer Anordnung der Siegermächte zufolge nicht geduldet wurden und unverzüglich aufzulösen waren, blieb der Linzer ABS-Rat, der sich seit dem 29.11.1918 als „Arbeiter-, Bürger- und Bauernrat“ bezeichnete, bestehen und stellte erst am 7.4.1919 seine Tätigkeit ein[37].

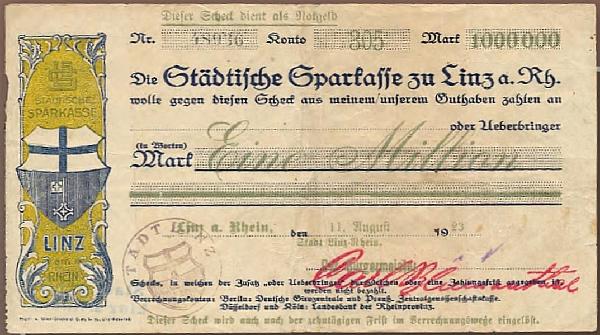

Als Notgeld dienender Scheck der städtischen Sparkasse Linz, 1923. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

12. Truppenrückzug

Der Waffenstillstandsvertrag vom November 1918 sah eine Entmilitarisierung der linksrheinischen Gebiete, eines 50 Kilometer breiten Streifens auf der rechten Rheinseite und von vier rechtsrheinischen Brückenköpfen, darunter Köln, Koblenz und Mainz mit einem Radius von 30 Kilometern, vor. Diese Gebiete wurden Anfang Dezember 1918 von Truppen der Siegermächte besetzt. In Linz machte sich der deutsche Rückzug ab dem 19.11.1918 langsam bemerkbar. Erst zogen kleinere Trupps von Soldaten mit Fahrzeugen und Feldküchen ein, doch schon Ende November glich die Stadt einer großen Garnison. Truppen aller Gattungen beleben die Straßen der Stadt, die beflaggt und mit Girlanden geschmückt waren. Zu Ehren der zum Teil unter klingendem Spiel in musterhafter Ordnung durch die Stadt ziehenden Kolonnen wurden außerdem mehrere so genannte „Ehrenpforten“ errichtet; eine trug die Aufschrift: Ihr habt beschützt den deutschen Rhein, das soll Euch niemals vergessen sein[38].

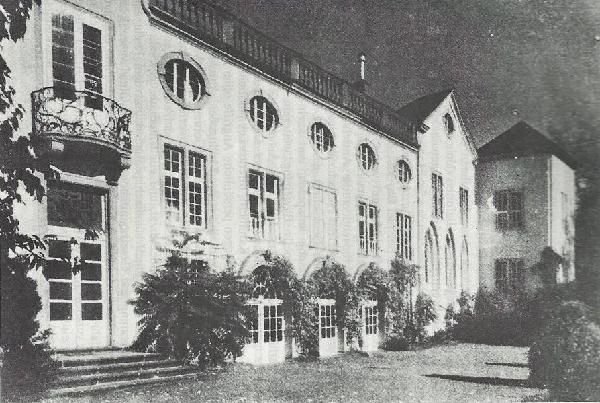

Schulen und andere Gebäude dienten als Massenquartiere, höhere Stäbe bezogen den Europäischen Hof und die Villa Heuser am Rhein. Am Linzer Bahnhof wurden Transportzüge zusammengestellt, Truppen marschierten außerdem über die Friedrichstraße (heute Am Sändchen) und die Asbacher Straße ab. Zwei Funkstationen wurden eingerichtet, die Viaduktbogen am Rhein entlang mit Brettern verschalt und zu Pferdeställen umgewandelt und eine Feldbäckerei in Betrieb genommen. Die Straßenzüge waren von Telefondrähten durchzogen, und von Kripp ahraufwärts stehen die Kolonnen in dichten Massen und harren des Übersetzens über den Rhein. Da die Linzer Fähre den Verkehr nicht bewältigen konnte, wurden Truppen auch auf Rheindampfern und Transportschiffen übergesetzt, größere Verbände wurden außerdem über die 1917 errichtete Ludendorffbrücke zwischen Remagen und Erpel geleitet. Anfang Dezember 1918 erreichte der Truppendurchzug seinen Höhepunkt[39].

Am 3. Dezember wurden die Stationen des Reservelazaretts bis auf die drei Abteilungen im neuen Krankenhaus, im Hospital und im Antoniushaus aufgelöst, die Sanitätsmannschaften und Ärzte zum Teil entlassen. Am 5. Dezember verließen die letzten Truppen, Kolonnen und Kraftwagen Linz. Der Stadtchronist notierte: Der Fahnenschmuck und die Ehrenpforten werden abgenommen. Bald werden die letzten Reste militärischen Lebens und Treibens verschwunden sein. Die sonst hier gewohnte Ruhe kehrt wieder ein[40].

475 Linzer Soldaten kehrten aus dem Krieg zurück, die meisten bis Ende 1918, einige auch erst Mitte 1919 oder noch später. Die Heimkehrenden wurden in Linz und den Dörfern mit Freude und Ehren empfangen, zum Teil festlich mit Musik am Bahnhof abgeholt oder mit Fackelzügen von der Kirche bis zu ihrem Haus geleitet[41].

13. Nachkriegszeit

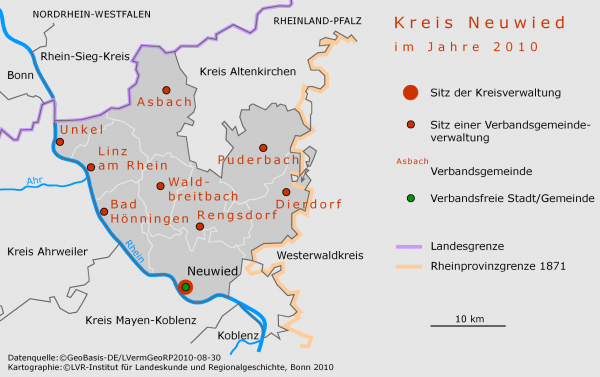

Am 19.1.1919 fand die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung statt, bei der erstmals auch Frauen das Wahlrecht hatten. Im Kreis Neuwied erhielt die Zentrumspartei gut 47 Prozent der Stimmen, gefolgt von der SPD mit gut 28 Prozent und der DVP/DDP mit gut 23 Prozent. Im Rahmen der bereits erwähnten Waffenstillstandsvereinbarungen waren seit Dezember 1918 amerikanische Soldaten im Raum Linz stationiert. Das mit dem Versailler Vertrag verbundene Rheinlandabkommen vom Juni 1919 teilte das linksrheinische Deutschland in drei Besatzungszonen, die rechtsrheinischen Brückenköpfe blieben erhalten. Linz gehörte nicht zum besetzten Gebiet, sondern lag im so genannten „Flaschenhals“, einer neutralen Zone zwischen den Brückenköpfen Köln und Koblenz. Dennoch kam es zu Zusammenstößen mit amerikanischen und französischen Besatzungssoldaten, denn das Gebiet des Koblenzer Brückenkopfes reichte bis an die Grenze der Landbürgermeisterei Linz heran und Grenzüberschreitungen waren an der Tagesordnung. Gleichzeitig behinderten behördliche Schikanen für die Zivilbevölkerung den Verkehr von und nach Linz durch die besetzte Zone des Koblenzer Brückenkopfs. Die Stadt profitierte aber auch von ihrer Lage, denn über die der alliierten Kontrolle noch entzogene Bahnstrecke Linz-Altenkirchen entwickelte sich in den ersten Monaten nach dem Krieg ein schwunghafter Großhandel mit den freien innerdeutschen Gebieten, weshalb Linz zur Wirtschaftsdrehscheibe im „Flaschenhals“ wurde. Auch während der ersten Wochen des Ruhrkampfs zu Beginn des Jahres 1923 blieb die Stadt unbesetzt, und die Westerwaldbahn bot als einzige freie Strecke vom Rhein in das Innere Deutschlands die Möglichkeit, Waren vom linksrheinisch besetzten Gebiet zollfrei dorthin zu befördern. Am 1.3.1919 marschierten die Franzosen in die neutrale „Flaschenhalszone“ ein und versperrten dieses Schlupfloch. In Linz wurde gegen 5 Uhr nachmittags der Bahnhof besetzt, sämtliche Bahnuhren zum Stillstand gebracht, sämtliche Ein- und Ausgänge des Bahnhofs durch eine Abteilung mit Maschinengewehren gesperrt, die Warteräume belegt, und die anwesenden Beamten in vorläufige Haft genommen[42].

Nach der Besetzung der Stadt durch die Franzosen war die Linzer Bevölkerung verpflichtet, sich dem von der deutschen Regierung ausgerufenen passiven Widerstand anzuschließen, und Bürgermeister Pieper wies trotz zwischenzeitiger Verhaftung durch die Besatzer deren Forderungen nach Beschlagnahmung von Wohnungen, Betten, Lebensmitteln und Sonstigem wiederholt zurück. Im Gegenzug schränkten die Franzosen den Straßenverkehr ein und schlossen Mitte Juni die Fähre. Von Frühjahr 1923 bis Oktober 1924 mussten außerdem Beamte und Angestellte von Eisenbahn und öffentlicher Verwaltung mit ihren Angehörigen, insgesamt 113 Personen, Linz verlassen. Diese Sanktionen und wiederholte Übergriffe durch die französischen Besatzungstruppen versetzten die Bevölkerung in große Unruhe. Erst nach dem Abbruch des passiven Widerstands durch die Reichsregierung am 26.9.1923 entwickelte sich ein erträgliches Zusammenleben. Am 20.11.1925 räumten die Franzosen mit dem gesamten „Flaschenhals“ auch Linz[43].

Nicht nur mit den Auswirkungen der Besatzung hatte die Linzer im Krisenjahr 1923 zu kämpfen: In der Nacht zum 11.11.1923 marschierten Separatisten in die Stadt ein, die sich die Loslösung der Rheinprovinz vom Deutschen Reich auf die Fahnen geschrieben hatten. In Linz besetzten sie Rathaus, Gymnasium, Volksschulen und den Dillmannschen Saal, und es kam zu gewalttätigen Übergriffen. Aus der Garage der Basalt AG wurden zwei wertvolle Autos gestohlen, die Geschäfte zur Lieferung von Nahrungsmitteln, Kleidung oder Rauchwaren gezwungen und die Stadtkasse geplündert. Der Bürgermeister wurde abgesetzt, die Polizeibeamten entwaffnet und die grün-weiß-rote Fahne auf dem Rathausdach gehisst. Franz Hecker (geboren 1895) wurde Ortskommandant. Am 14. November ließ der aus Neuwied eingetroffene französische Delegierte Graf de Beaurepaire Separatistenführer Schilling im Linzer Rathaus vorführen. Beaurepaire sprang auf ihn zu, griff ihn beim Rock und Weste und warf ihn quer durch das Amtszimmer des Bürgermeisters, dann ließ er ihn inhaftieren. Die grün-weiß-rote Fahne wurde unter Freudengeheul der Linzer heruntergeholt, und die Separatisten von einer aufgeregten Menschenmenge aus der Stadt gejagt[44].

1923 erreichte zudem eine dramatische Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt. Die seit 1914 sich stetig steigernde Geldentwertung hatte sich zur Hyperinflation entwickelt und trieb auch in Linz die Lebenshaltungskosten in schwindelnde Höhen. Im Januar 1923 kostete ein Pfund Butter auf dem Linzer Wochenmarkt bereits 1.800-2.000 Mark, Eier wurden mit 80-90 Mark das Stück gehandelt. Im September 1923 mussten für einen Liter Milch 3,8 Millionen Mark, für 1 Pfund Butter im Durchschnitt 60 Millionen, für ein Ei 4 Millionen bezahlt werden. Erneut waren Notgeldscheine in Umlauf, breite Bevölkerungsschichten verarmten, Lohnstreiks bei der Basalt AG waren die Folge. Erst mit Einführung der Rentenmark im Zuge der Währungsreform im November 1923 wurde die Inflation in Deutschland schlagartig gestoppt. Auch in Linz erholte sich die Wirtschaft in den kommenden Jahren, die Beschäftigungslage war gut, es gab wenig Arbeitslose, und die Kaufkraft war verhältnismäßig stark. Erst 1930 entwickelten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Linz erneut zum Schlechteren, als die Weltwirtschaftskrise zum Durchbruch kam. Nicht zuletzt setzte Bürgermeister Pieper in den Nachkriegsjahren zahlreiche Vorhaben um, die die Stadt in ihrer kommunalen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erheblich voranbrachten. Er ließ eine Wasserstation am Rhein, ein neues Feuerwehrhaus und eine moderne Jugendherberge am Schoppbüchel, die Kriegergedächtnisstätte, ein neues Post- und ein neues Katasteramt sowie eine Reihe von stadteigenen Wohnungen errichten. Der Ausbau und die Modernisierung der städtischen Infrastruktur fielen ebenso in diese Zeit wie etwa der Erwerb des Stadtgartens, die Gründung des Heimatmuseums und nicht zuletzt die Freilegung der Fachwerkhäuser, die Linz erst zur „Bunten Stadt“ machte[45].

Quellen

Stadtarchiv Linz am Rhein (StAL)

- Best. 2 Akten von 1815-1945

Abt. 13 Bauten

Abt. 43 Stehendes Heer

Abt. 46 Mobilmachung, Krieg und Demobilmachung - Best. 4 Bauakten

- Best. Sammlung

- Best. Protokollbücher

- Best. Zeitungssammlung

- Unverzeichnete Akten zum Ersten Weltkrieg u. zur Nachkriegszeit

Landeshauptarchiv Koblenz (LHAK)

- Best. 475 Landratsamt Neuwied

- Best. 476 Kreisausschuss Neuwied

- Best. 709,002 Zeitungsfilme

Literatur

Burghard, Hermann/Kapser, Cordula, Linz am Rhein. Die Geschichte der Stadt von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Köln [u.a.] 2002.

Rings, Anton u. Anita, Die ehemalige jüdische Gemeinde in Linz am Rhein. Erinnerung und Gedenken, 2. Auflage, Linz am Rhein 1992.

Online

Sammlung "Linz im Ersten Weltkrieg" im Blog des Stadtarchivs Linz am Rhein. [Online]

Bürgermeister Dr. Paul Pieper, undatierte Aufnahme. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

- 1: Burghard/Kapser, Linz am Rhein, S. 293, 309-311, 325-327; StAL P 33.

- 2: Burghard/Kapser, Linz am Rhein, S. 193; Chronik Ockenfels, Ockenfels o.J. [2007], S. 141-142; StAL P 33, P 35.

- 3: StAL 2/46-29, 2/46-61, 2/46-62, P 33.

- 4: StAL 2/46-1, 2/46-5, 2/46-6, 2/46-8, P 33.

- 5: StAL P 33.

- 6: Rings, Die ehemalige jüdische Gemeinde, S. 129-130; StAL 2/46-1, 2/46-59, P 33.

- 7: StAL Dokumente aus Privatbesitz.

- 8: StAL Dokumente aus Privatbesitz; vgl. auch die betreffenden Jahrgänge der Linzer Zeitung beziehungsweise der Rhein-und-Wied-Zeitung.

- 9: StAL 2/13-78, 2/13-79, 2/13-80, 4 Nr. 36; vgl. auch die betreffenden Jahrgänge der Rhein-und-Wied-Zeitung.

- 10: StAL 2/43-68, 2/46-4, 2/46-14, 2/46-29, P 33, P 67; vgl. auch die Jahrgänge 1914 und 1916 der Rhein-und-Wied-Zeitung.

- 11: StAL 2/13-80, 4 Nr. 36, P 33, P 69.

- 12: StAL P 33, P 67; LHAK 476 Nr. 95; Josef Schmitt, Leubsdorf am Rhein. Ein Heimatbuch, Leubsdorf 1987, S. 115.

- 13: StAL P 33.

- 14: StAL P 33; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1915.

- 15: StAL P 33.

- 16: StAL P 33, P 67; LHAK 476 Nr. 95; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 24. März 1918

- 17: StAL P 33.

- 18: StAL P 33; LHAK 476 Nr. 7.

- 19: StAL P 7, P 33; zur Versorgung mit Lebensmitteln siehe auch das Protokollbuch des Lebensmittelausschusses 1917-1921 = StAL P 28.

- 20: StAL P 7, P 33.

- 21: StAL P 33, P 67; LHAK 476 Nr. 95; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1915-18.

- 22: StAL P 8, P 33.

- 23: StAL P 8, P 33.

- 24: StAL P 33, P 67.

- 25: StAL P 33, P 67; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1914

- 26: StAL P 33; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1915 u. 1916.

- 27: StAL P 33; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1915 u. 1917.

- 28: StAL P 33, Sa 98.

- 29: StAL P 33; LHAK 476 Nr. 95; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1915.

- 30: Heiner Strauß/Karl-Josef Rings, 750 Jahre Kirche St. Katharinen 1238-1988. Fest- und Heimatbuch, St. Katharinen 1988, S. 200-202 (fortan Strauß/Rings); StAL P 33; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1916.

- 31: StAL P 67.

- 32: StAL P 33; Rhein-und-Wied-Zeitung v. 1915 u. 1916.

- 33: StAL 2/46-58, P 33; Strauß/Rings, S. 202.

- 34: StAL P 33.

- 35: StAL 3/33,3.

- 36: StAL 3/33,3.

- 37: StAL P 31, P 33, 3/33,3, unverzeichnete Akten zum Ersten Weltkrieg, ABS-Rat.

- 38: StAL P 33.

- 39: StAL P 33.

- 40: StAL P 33.

- 41: StAL 2/46-53; Rings, S. 130; Strauß/Rings, S. 204.

- 42: Burghard/Kapser, Linz am Rhein, S. 200-202; Wolfgang Dietz, Der Landkreis Neuwied. Weimarer Republik , Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Neuwied 1992, S. 35, 152.; Rings, S. 131; StAL P 34.

- 43: Burghard/Kapser, Linz am Rhein, S. 202-203; StAL P 34.

- 44: Burghard/Kapser, Linz am Rhein, S. 204-206; StAL P 34.

- 45: Burghard/Kapser, Linz am Rhein, S. 200-201; StAL P 34, P 69.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Rönz, Andrea, Linz am Rhein im Ersten Weltkrieg, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/linz-am-rhein-im-ersten-weltkrieg/DE-2086/lido/57d136a0aa4a56.62632641 (abgerufen am 26.04.2024)