Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Eng verwoben mit der Geschichte des politischen Katholizismus in Deutschland, namentlich mit seiner parteipolitischen Vertretung, der Deutschen Zentrumspartei, war die „Kölnische Volkszeitung“ (1860-1941), das Hauptpresseorgan der rheinischen Katholiken, das seit seiner Gründung – unter dem Titel „Kölnische Blätter“ – im Laufe wechselvoller Jahrzehnte überregionale Bedeutung erlangt und vor allem in den Kriegsjahren zwischen 1914 und 1918 eine weltweite Verbreitung gefunden hat.

Zwischen ihrer Gründung im Jahr 1860 und ihrem endgültigen Untergang im Jahr 1941 stellt sich die Geschichte der Zeitung insgesamt in drei Abschnitten dar:

- die Jahre 1860-1920, in denen sich das Blatt im Besitz der Kölner Verlegerfamilie Bachem befand,

- die Jahre 1920-1933, in denen (nach dem Verkauf der Zeitung durch die Familie Bachem) die Herausgabe in den Händen führender rheinischer Zentrumspolitiker lag und

- die Jahre 1933-1941, in denen die Zeitung nach dem endgültigen finanziellen Ruin in Köln zunächst unter der Ägide des Verlags Fredebeul und Koenen in Essen erschien.

Bei der Aufarbeitung von Geschichte und Redaktionsarbeit stößt der Betrachter aber unausweichlich auf die Schwierigkeit einer durchweg dürftigen Quellenbasis: So wurde das gesamte Verlagsarchiv des J.P. Bachem-Verlages in Köln während des Zweiten Weltkrieges Opfer der Bombenangriffe auf die Kölner Innenstadt, ebenso wie ein Rest des Zeitungsarchivs, der sich nach dem Umzug der Redaktion nach Essen während des Krieges noch in Köln befand. Aus Angst vor dem NS-Regime verbrannten die Mitarbeiter den größten Teil des Zeitungsarchivs aus den Jahren der Weimarer Republik bereits in den ersten Jahren der Kanzlerschaft Adolf Hitlers (1889-1945). Obwohl diese für den deutschen Katholizismus so wichtige Tageszeitung bezüglich der Historiographie des politischen Katholizismus als eine Hauptquelle immer wieder berücksichtigt worden ist, hat sie bislang noch keine monographische Würdigung ihrer Geschichte gefunden. Dies ist umso beklagenswerter, als dass vor allem die Jahre der Weimarer Republik sowie die für die Zeitung schicksalhaften Exiljahre während des „Dritten Reiches“ in Essen wissenschaftlich lange als „terra incognita“ galten.[1]

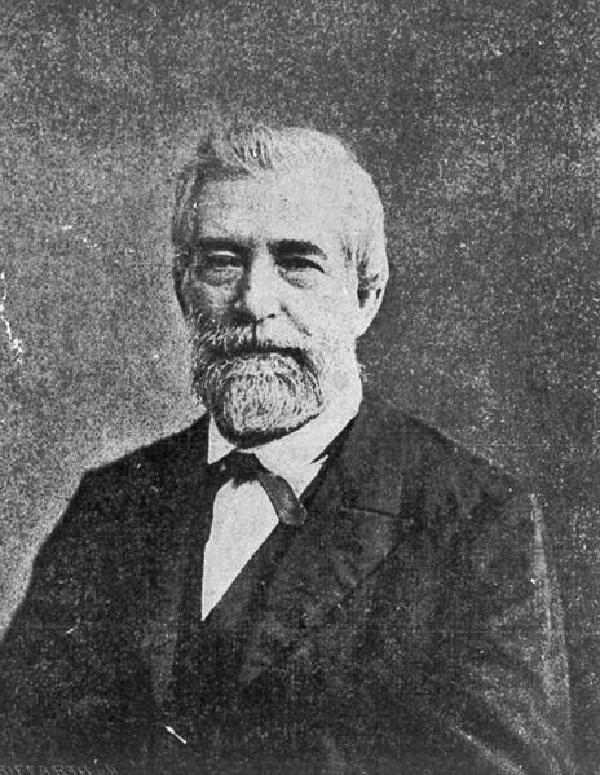

Josef Bachem, Gründer der. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

2. Von der Gründung bis zum Ende des Ersten Weltkrieges

Der Aufstieg der „Kölnischen Volkszeitung“ ist untrennbar mit dem Namen des Kölner Verlegers Josef Bachem (1821-1893) verbunden. Bachem fand nach mehreren gescheiterten Versuchen, auf überregionaler Ebene eine katholische Tageszeitung in Deutschland zu etablieren, erst im Jahr 1860 mit der Gründung der „Kölnischen Blätter“ die Form, die Fundament für einen jahrzehntelangen Erfolg wurde, doch erhielt das Blatt erst 1869 durch die Umbenennung in „Kölnische Volkszeitung“ seinen endgültigen Namen.

Das „sentire cum ecclesia“, also die Nähe zur Katholischen Kirche, erstreckte sich als prägendes Signum des Blattes nicht nur auf die Amtskirche oder den Papst in Rom, sondern galt auch der parteipolitischen Vertretung des katholischen Bevölkerungsteils in Deutschland, der Deutschen Zentrumspartei, in deren Gründungsphase die „Kölnische Volkszeitung“ eine wichtige Rolle spielte. Die politischen Ziele sämtlicher Aufrufe und Programme der neuen katholischen Partei fanden sich beispielsweise in einem Wahlaufruf aufgelistet, den Peter Reichensperger in der „Kölnischen Volkszeitung“ bereits am 11.6.1870 veröffentlicht hatte.[2]

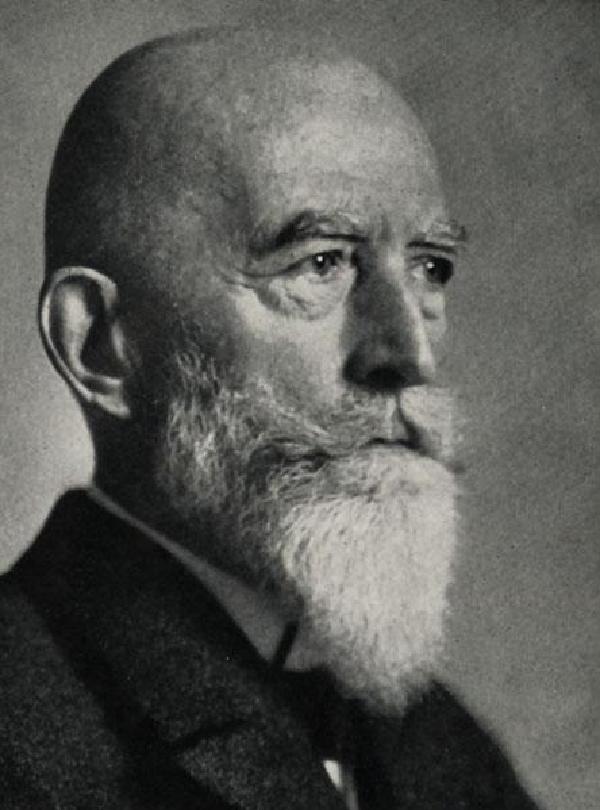

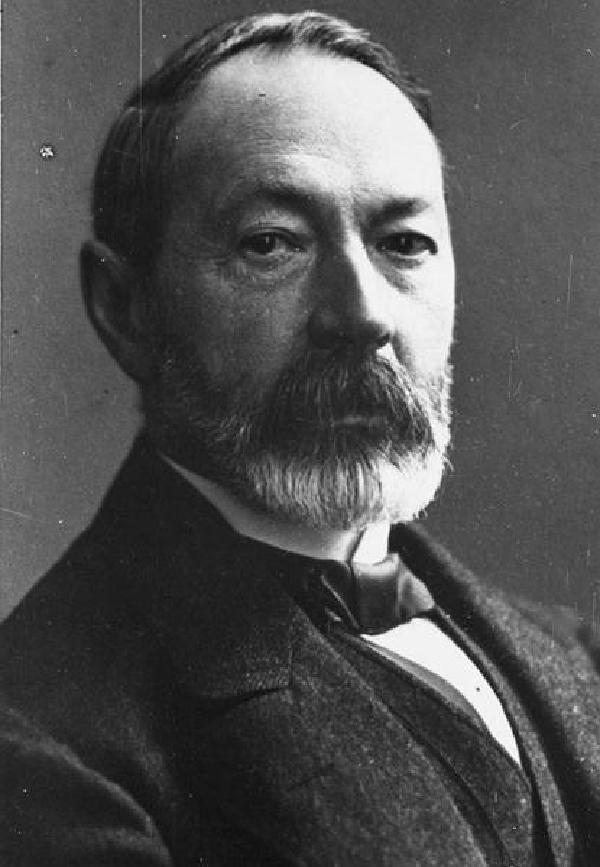

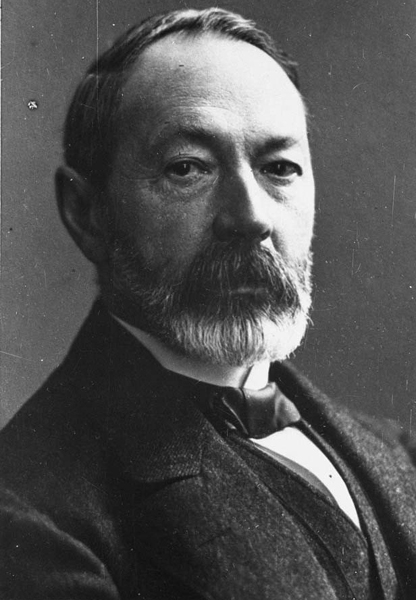

In den Anfangsjahren des Blattes bis zum Ersten Vatikanischen Konzil im Jahr 1870 ergab sich aber eine schwere Krise zwischen Verleger und Redaktion. Im Mittelpunkt stand die Frage nach der Unfehlbarkeit des Papstes in Fragen des Glaubens und der Sitte, sofern er kirchliche Lehrsätze ex cathedra verkündete. Die Dogmatisierung dieses Grundsatzes sollte auf dem Konzil verabschiedet werden. Dagegen bildete sich im Vorfeld dieser Entscheidung im deutschen Katholizismus eine Front, die sich vor allem mit der Frage beschäftigte, ob nicht dem Konzil die Oberhoheit über den Papst zuzubilligen sei. Protagonist dieser Denkrichtung war Ignaz von Döllinger (1799-1890) mit seiner kritisch-historischen Denkschule. Ihr schlossen sich auch einige Redakteure der „Kölnischen Volkszeitung“ an. Es kam zu scharfen Streitigkeiten zwischen Verleger und Redaktion, an deren Ende sich Josef Bachem schließlich von maßgeblichen Redakteuren mit der Begründung trennte, dass man erst einmal die Konzilsentscheidung abzuwarten habe. Im Ergebnis dieser Auseinandersetzung gehörten die ehemaligen Redakteure des Kölner Zentrumsblattes nach 1870 zu den führenden Köpfen der altkatholischen Bewegung, die Unterstützung bei der preußischen Regierung und den Liberalen fand. An die Stelle der ausgeschiedenen Redaktionsmitglieder rückte eine neue Generation von Redakteuren. Zwei der neuen Mitarbeiter prägten das Gesicht der Zeitung bis in das 20. Jahrhundert hinein: Im Dezember 1869 trat Julius Bachem (1845-1918), ein Neffe des Zeitungsgründers, in die Redaktion ein. Im Jahr 1878 kam der bisherige Bonner Privatdozent für Geschichte Hermann Cardauns (1847-1925) als neuer Chefredakteur zur „Kölnischen Volkszeitung“. In ihrem engen Zusammenwirken wurden beide rasch als „Zwillingskollegen“ bezeichnet.

Julius Bachem, Porträtfoto, vor 1918. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Die erste große Bewährungsprobe für die Zeitung waren die Jahre des Kulturkampfes. Sie formten das Blatt zu einer der publizistischen Hauptstützen der Zentrumspartei. Nach wirtschaftlich eher schwachen Jahren erreichte die „Kölnische Volkszeitung“ aber erst mit dem Jahr 1888 den Aufstieg zu einem überregionalen Blatt. Zwei Gründe waren hierfür entscheidend: Das Netz der Korrespondenten im In- und Ausland konnte erheblich erweitert werden. Darüber hinaus wurde die Zeitung um einen umfangreichen handelspolitischen Teil erweitert, wobei Anzeigeneinnahmen das Budget des Blattes deutlich verbesserten. Es konnte jetzt mit den anderen großen Handelsblättern – wie zum Beispiel mit der „Frankfurter Zeitung“ oder dem „Berliner Börsen Courir“ – in Konkurrenz treten. Aus dieser Zeit stammte auch das täglich in der Kopfzeile der Titelseite abgedruckte Motto: „Mein Feld ist die Welt“ sowie der Wahlspruch: „Fortiter in re, suaviter in modo“, was soviel bedeutete wie das konsequente Eintreten für die Interessen katholischer Politik, ohne aber allzu sehr dabei in gegnerische oder gar feindliche Töne gegenüber anderen Lagern zu verfallen.

Julius Bachem gab in der „Kölnischen Volkszeitung“ in seinem Leitartikel „Heraus aus dem Turm“ vom 1.3.1901 einen wichtigen Impuls, der fünf Jahre später nochmals aufgenommen, zu seinem bekannten Aufsatz in den „Historisch-Politischen Blättern“ führte.[3] Bachem setzte sich mit Entschiedenheit für die Überwindung des konfessionellen Charakters des Zentrums und der damit verbundenen Konzentration auf allein katholische Interessen zugunsten einer verstärkten Politisierung der Partei ein. Es entbrannte in der Folge ein Streit um den künftigen Charakter der Zentrumspartei. Der rechte konservativere Flügel – die Berliner Richtung des Zentrums – bezeichnete Köln fortan gar als eine Gefahr für den Katholizismus und warf den Bachems eine Protestantisierung des Katholizismus vor. Man unterschied bald die Berliner und die Kölner Richtung der Partei, die auch „Bachemsche Richtung“ genannt wurde. Die Querelen über die unterschiedliche Gewichtung von Konfessionalität und politischer Ausrichtung entbrannten von neuem zu Beginn des 20. Jahrhunderts in dem sogenannten „Gewerkschaftsstreit“, bei dem die „Kölnische Volkszeitung“ sich klar für überkonfessionelle, christliche Gewerkschaften aussprach.

Konservativ und patriotisch, aber mit einer starken lokalen Betonung des liberaleren rheinisch-westfälischen Zentrumsflügels sowie mit ihrem Eintreten für einen protestantischen Zentrumsflügel stand die „Kölnische Volkszeitung“ links von ihrem Berliner Schwesterblatt „Germania“ und schaffte bei Kriegsausbruch 1914 den Aufstieg zur bedeutendsten überregionalen katholischen Zeitung in Deutschland. Dazu trug auch die Gründung der Kriegsausgabe der „Kölnischen Volkszeitung“ bei, deren erste Nummer am 28.11.1914 herausgegeben wurde, wobei das Kölner Blatt die erste deutsche Zeitung überhaupt war, die eine regelmäßige tägliche Frontausgabe mit einer beachtlichen Auflage von 130.000 Exemplaren in den vier Jahren des Krieges druckte. Insgesamt ließen Auflagenzahl und Erscheinungsweise des Kölner Zentrumsblattes dessen Bedeutung mit unterschiedlichen Schwankungen erkennen. Danach dürften die 32 Jahre zwischen 1898 und 1930 als Höhepunkt der Geschichte der Zeitung gelten. Die Auflagenzahl lag zwischen 1872 und den 1880er Jahren zwischen 6.600 und 8.600, übersprang Anfang der 1890er Jahre die 10.000-Marke, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 20.000-Marke und erreichte bis 1914 30.000. Nach dem Ersten Weltkrieg profitierte die „Kölnische Volkszeitung“ noch von dem Bonus der Kriegsausgabe – ihre Auflage erreichte mit circa 40.000 damals ihren höchsten Stand und hielt sich bis 1932/1933 bei knapp 30.000. Die Erscheinungsweise erreichte mit drei Ausgaben (Erste und Zweite Morgenausgabe sowie Abendausgabe, sonntags nur eine Sonntagsausgabe) pro Tag von 1898 bis 1930 ebenso ihren Höchststand. In den Jahren 1930 und 1931 erschienen nur noch eine Morgen- und die Abendausgabe, zwischen 1932 bis zum Untergang des Blattes 1941 lediglich noch die Morgenausgabe.

In den letzten Kriegsmonaten des Jahres 1918 geriet die Zeitung zunehmend unter den Einfluss des Theologen Joseph Froberger (1871-1931), der in dieser Zeit als außenpolitischer Berater des Blattes fungierte. Franz Xaver Bachem (1857-1936), der ältere Bruder des Historikers Karl Bachem (1858-1945), als Nachfolger seines Vaters Josef Herausgeber der „Kölnische Volkszeitung“, sowie der seit 1907 amtierende Chefredakteur Karl Hoeber (1867-1942) vertrauten Frobergers politischem Gespür anscheinend blind und steuerten das Blatt in eine bis heute noch nicht eindeutig entschlüsselte Rolle während der rheinischen Separatismusbestrebungen. Nachdem die „Kölnische Volkszeitung“ im Ersten Weltkrieg für einen „Siegfrieden“ eintrat, leitete sie nach dem Waffenstillstand eine Kehrtwende ein, um schließlich mehr oder weniger offen die Abtrennung des Rheinlandes vom Deutschen Reich zu vertreten. Eine Schlüsselrolle spielte dabei Froberger, der über die Franzosen Verbindung zu den Separatisten gesucht hatte. Auch die Redakteure der „Kölnischen Volkszeitung“ forcierten zunächst den Gedanken eines rheinischen Separatstaates, und namentlich Hoeber und Froberger standen in Kontakt mit dem Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, den sie mehrmals auf ihre Seite zu ziehen versuchten. Adenauer hingegen stellte sich nach anfänglichem Zögern klar auf den Boden der Weimarer Verfassung und lehnte die Pläne einer eigenständigen rheinischen Republik ab. Sein Verhältnis zu dem Kölner Zentrumsblatt, also zu der publizistischen Vertreterin seiner eigenen politischen Heimat, war von diesem Zeitpunkt an eher gespannt und von Misstrauen geprägt.

Seitdem die Volkszeitung nach 1923 aber ihre unverrückbare Hinwendung zur Weimarer Verfassung vollzogen hatte, wollte auch sie von der Loslösungsbewegung des Rheinlandes von Preußen nichts mehr wissen. Dennoch wurde das Blatt in der Zeit der Weimarer Republik noch oft von dieser Position eingeholt, denn gerade die Nationalsozialisten warfen dem Kölner Presseorgan häufig – etwa noch im Reichstagswahlkampf 1930 – dessen angeblich landesverräterisches Abenteuer vor, wobei der Vorwurf der Reichsuntreue gegenüber dem katholischen Zentrum dabei immer auch mitschwang.

Mit dem Jahr 1920 begann in der Geschichte der „Kölnischen Volkszeitung“ eine neue Etappe, der enorme finanzielle Schwierigkeiten des Hauses Bachem am Ende des Ersten Weltkrieges vorausgegangen waren. Der militärischen Niederlage folgte ein starker wirtschaftlicher Verfall Deutschlands, einhergehend mit dem Zusammenbruch des Währungssystems und einem rasanten Anstieg der Inflation, in dessen Folge die Firma J. P. Bachem ihr gesamtes Vermögen verlor. Im Dezember 1918 trennte sich die Familie Bachem zunächst von einem 1887 gegründeten Lokalblatt, das seit seiner Gründung die Aufgabe hatte, die Zentrumspolitik breiteren Kreisen der Kölner Bürgerschaft nahezubringen, da sein Bezugspreis niedriger als der der „Kölnischen Volkszeitung“ war. Das Blatt ging am 1.1.1919 in das Eigentum einer Gruppe Kölner Kommunalpolitiker über, die es in „Rheinische Volkswacht“ umbenannten und als Organ der Kölner Zentrumspartei neu herausgaben. Doch auch die Versuche, wenigstens das Hauptblatt der Familie Bachem zu halten, scheiterten schließlich.

Hermann Cardauns, Porträt.

3. Blütezeit und Niedergang in den Weimarer Jahren

Die Weimarer Jahre der „Kölnischen Volkszeitung“ waren zunächst Jahre des Neuanfangs wie auch florierender Prosperität, an deren Ende aber, korrelierend mit dem Untergang der Republik, zunehmende wirtschaftliche Kalamitäten zu beklagen waren. Am 1.7.1920 wechselte die „Kölnische Volkszeitung“ ihren Besitzer und wurde Eigentum eines finanzstarken Konsortiums Kölner Zentrumspolitiker, die dafür Sorge trugen, dass die Zeitung in ihrem alten Geist fortgeführt werden konnte. Mehrere bekannte katholische Familien im Rheinland, wie zum Beispiel die Familie Raitz von Frentz, beteiligten sich mit nicht unerheblichen Kapitalien am Aufbau des neuen Zeitungskonsortiums, das den Namen „Kölnische Volkszeitung GmbH“ trug, dessen erster Geschäftsführer der Vorsitzende der Rheinischen Zentrumspartei, Justizrat Hugo Mönnig (1864-1950), wurde. Dem Konsortium gehörten unter anderem noch der rheinische Bauernführer Fritz Bollig (1863-1930), der Westfale Carl Rudolph Herzog von Croy (1889-1974) und der Kölner Fabrikant und Stadtverordnete Heinrich Maus (1872-1955) an. Neben Mönnig und Maus fungierte seit 1923 der Rechtsanwalt Julius Stocky (1878-1952) als Verleger und Herausgeber. Die neuen Herausgeber nahmen keine größeren personellen Veränderungen innerhalb der Redaktion vor. Erst mit Erreichen einer bestimmten Altersgrenze schied man gewöhnlich aus der redaktionellen Mitarbeit aus. Das Verzeichnis der Redaktionsmitarbeiter offenbarte somit eine traditionell gewachsene Kontinuität.

Insgesamt konnte die „Kölnische Volkszeitung“ in den Weimarer Jahren einen Abonnentenstamm von circa 28.000 Kunden halten, eine fast dreimal so hohe Zahl, wie die der Berliner „Germania“ mit etwa 10.000. Die Bedeutung beider Zeitungen war aber nicht an der Zahl ihrer Abonnenten abzulesen. Sie lag vielmehr darin, dass sie als Kopfblätter für die übrige Zentrumspresse angesehen wurden und ihre publizierte Meinung Vorbildfunktion für die politische Berichterstattung kleinerer, oftmals lokaler Zentrumsblätter besaß. Der überregionale Charakter der „Kölnischen Volkszeitung“ kam aber schon darin zum Ausdruck, dass das Blatt außerhalb Kölns immer mehr beachtet wurde als in der Domstadt selbst, wo vor allem neben zahlreichen Generalanzeigern und Lokalblättern die liberale „Kölnische Zeitung“ der Hauptkonkurrent war.

Die Überregionalität des Blattes zeigten weiterhin nicht nur die Berichterstatter aus deutschen Städten,– so neben Berlin auch ständig in München, das Blatt übernahm aber auch Berichte anderer Zentrumsblätter, wenn es selbst keinen Reporter vor Ort hatte –, sondern auch das breite Netz der Auslandskorrespondenten, zu denen seit Mitte der 20er Jahre ständige Vertreter der Volkszeitung in Paris, London, Wien und natürlich Rom gehören. Zur täglichen Lektüre der Redakteure gehörten die Londoner „Times“, der Pariser „Le Temps“ sowie die „Neue Zürcher Zeitung“.

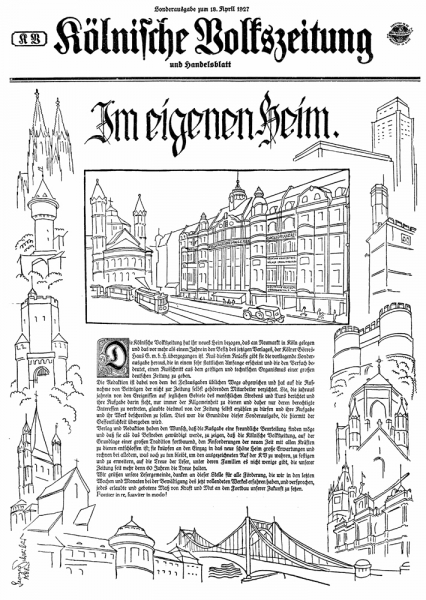

Sonderausgabe der 'Kölnischen Volkszeitung' vom 18.4.1927 anlässlich der Übersiedelung in das Görreshaus. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln)

Verständlicherweise wurde größtes Gewicht im katholischen Pressespektrum im gesamten deutschsprachigen Raum auf die Rom- und Vatikanberichterstattung gelegt, wobei der römische Berichterstatter innerhalb eines anwachsenden in- wie ausländischen Korrespondentennetzwerkes der Weimarer Zentrumspresse die gewichtigste Stellung innehatte, weil er vor allem aktuelle Entwicklungen am Heiligen Stuhl zu beobachten, weiterzugeben und zu interpretieren hatte. Von Frühjahr 1924 an schlossen sich zunächst die „Augsburger Postzeitung“ und die Wiener „Reichspost“ der von der „Kölnischen Volkszeitung“ mit Edmund Freiherr Raitz von Frentz besetzten römischen Pressevertretung an, erst im Jahr 1926 stieß die Berliner „Germania“ dazu. Für die Jahre bis 1941 verkörperte Raitz von Frentz somit nicht nur mehr und mehr die Rom- und Italien-Berichterstattung in der Zentrumspresse, sondern er besaß auf sie ein Monopol.

Die innenpolitische Berichterstattung teilte sich die Kölner Redaktion mit den Kollegen, die für die „Kölnische Volkszeitung“ aus der Hauptstadt Berlin berichteten. Dies waren seit 1924/1925 immer drei Redakteure, wobei Eduard Hemmerle (1883-1952) die längste Zeit aus der Hauptstadt für die Volkszeitung informierte. Die großen Leitartikel des Blattes in den Weimarer Jahren stammten gelegentlich von Gastkommentatoren, die ihre Artikel namentlich kennzeichneten oder von den beiden Hauptverantwortlichen der Redaktion, Hauptredakteur Karl Hoeber selbst oder dem Chef vom Dienst Max Horndasch (1879-1967; von 1906-1941 bei der Volkszeitung). In der Regel lag die mit Blick auf die Auseinandersetzung mit dem stärker werdenden Nationalsozialismus gerade in den letzten Weimarer Jahren wichtige innenpolitische Berichterstattung vornehmlich in den Händen von drei Redakteuren: Ernst Heinrich Kley (1867-1945) schrieb zwischen 1903 und 1933 für das Blatt, Karl Klein (1898-1966) zwischen 1924 und 1929 und als dessen Nachfolger ab 1929 Josef Hofmann (1897-1973), der bis 1941 bei der Volkszeitung blieb.

Zwischen der „Kölnischen Volkszeitung“ und dem Berliner Schwesterblatt „Germania“ kam es im Jahr 1927 zu einer weiter reichenden Kooperation, die durch den Kauf von Aktien an der „Germania“ seitens des Kölner Zentrumsblattes eingeleitet wurde. Seit November 1927 bildeten beide Blätter dann eine Interessengemeinschaft, die auf einer außerordentlichen Generalversammlung der „Germania AG“ am 12.1.1928 bestätigt werden sollte. Fortan sollte die „Kölnische Volkszeitung“ im Aufsichtsrat des Berliner Zentrumsblattes vertreten sein, von Seiten der „Germania“ wurde Franz von Papen (1879-1969) Mitglied des Aufsichtsrats des Kölner Blattes. Im Jahr 1923 hatte der spätere Reichskanzler die Aktienmehrheit des Verlags der „Germania“ an sich gebracht und unablässig versucht, die Zeitung von ihrem republikanischen Kurs abzubringen und auf seinen deutsch-nationalen Kurs auszurichten. Der Aufsichtsratsvorsitzende der AG der Kölnischen Volkszeitung wiederum war Prälat Ludwig Kaas. Weitere Mitglieder des Kölner Aufsichtsrates waren u.a. die preußischen Zentrumspolitiker Joseph Heß (1878-1932) und Heinrich Hiertsiefer (1876-1941), der Prälat und Reichstagsabgeordnete Georg Schreiber (1882-1963), der Kölner Generalvikar und spätere Aachener Bischof Joseph Vogt sowie der spätere Bundespräsident Heinrich Lübke (1894-1972). Durch diese enge Zusammenarbeit sollte eine einheitlichere Darstellung des Zentrumsprogramms in beiden Blättern erreicht werden. Um diese an die Leserschaft weitergeben zu können, war es Vertretern beider Zeitungen in den Weimarer Jahren erlaubt, neben den Vertretern von wenigen weiteren überregionalen katholischen Blättern, an den Sitzungen der Reichstagsfraktion des Zentrums teilzunehmen.

Insgesamt ließ sich in den Jahren der Weimarer Republik eine erhebliche Zunahme an zentrumsnahen Presseorganen feststellen. Im Jahr vor der nationalsozialistischen Machtergreifung zählte die Deutsche Zentrumspartei sowie die Bayerische Volkspartei noch über 434 Blätter, von denen 134 in Rheinland-Westfalen und 126 in Bayern ihren Ursprung hatten, zu ihrem Spektrum. Mit einer Gesamtauflage von 3 Millionen machte dies 1932 circa 13 Prozent der Gesamtauflage der deutschen Presse aus. Anders als die zentralistisch organisierte sozialdemokratische Presse war die Parteipresse des Zentrums föderal aufgebaut und nicht Eigentum der Partei.[4]

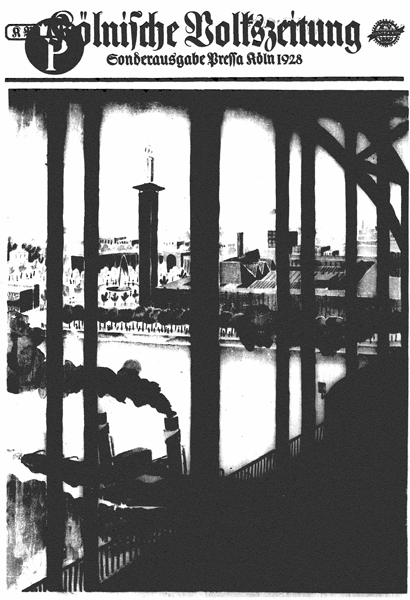

Sonderausgabe der 'Kölnischen Volkszeitung' anlässlich der Internationalen Presse-Ausstellung ('Pressa') in Köln, 1928. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln)

Die Jahre ab 1925 bis zum Ende der 20er Jahre stellten insgesamt die wirtschaftlich prosperierendste Zeit der Volkszeitung in den Weimarer Jahren dar. Schon 1921 war es der „Kölnischen Volkszeitungs GmbH“ gelungen, die Anteile der „Rheinischen Volkswart GmbH“ zurückzuerwerben. 1925 bildeten dann beide GmbHs die „Kölner Görreshaus GmbH“. Ab dem 1.4.1927 kam noch der „Kölner Lokal-Anzeiger“ hinzu. Weiterer Ausdruck und Höhepunkt dieses Aufschwungs war der Bezug eines neuen, großzügig gebauten Verlagshauses am Kölner Neumarkt. Dieses Mitte April 1927 bezogene „Görreshaus“ wurde mit umfangreichen ausländischen Krediten errichtet. Doch die wirtschaftliche Blütezeit erwies sich in kürzester Zeit als trügerisch. Dass man sich finanziell übernommen hatte, nicht nur mit dem Bau des Görreshauses, sondern auch mit einer kostspieligen Erneuerung des Maschinenparks, muss man als Begründung ebenso anführen, wie auch den gesamten Abschwung der Konjunktur in Deutschland. In dem Zeitraum zwischen 1926 und 1930 wies das „Görreshaus“ bei einem Stammkapital von 600.000 RM einen Verlust von insgesamt 3.616.843 RM auf. Eine Verbesserung erreichte auch die Umwandlung der „Görreshaus GmbH“ in eine Aktiengesellschaft und die schrittweise Reduzierung ihrer Ausgaben von drei auf zwei und schließlich ab 1932 auf eine Ausgabe täglich nicht mehr. Selbst eine großzügig angelegte Werbeaktion für die „Kölnische Volkszeitung“, hinter der namhafte katholische Führungspersönlichkeiten, wie der Kölner Erzbischof Karl Joseph Kardinal Schulte und selbst Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli (1876-1958), der nachmalige Papst Pius XII. (Pontifikat 1939-1958) sowie der Aufsichtsratsvorsitzende der „Görreshaus AG“, Ludwig Kaas, standen, konnte keine neuen Abonnenten mehr werben. Nur die extreme Senkung ihres Bezugspreises ab Januar 1932 brachte noch einmal kurzfristig neue Bezieher.

Görreshaus am Kölner Neumarkt, 1930. (Kölner Stadtkonservator)

4. Das Kölner „Görreshaus“ im Kampf gegen den Nationalsozialismus

„Der Terror in der Politik“ hieß die Überschrift einer extra eingerichteten Spalte der „Kölnischen Volkszeitung“, die in den letzten zwölf Monaten der Agonie der Republik in dem Maße zunehmender gefüllt wurde, in dem die terroristische Ausmaße annehmenden Wahlkampfmethoden der Nationalsozialisten offensichtlich wurden. Dass ein christlich-liberal geprägtes Blatt wie die Volkszeitung jegliche Form des Radikalismus und Terrorismus als Mittel der Politik ablehnte, erklärte sich schon aus ihrer staatsbejahenden Haltung sowie aus der Tatsache, dass sie als wichtigstes Zentrumsorgan maßgeblich die Zentrumspolitik stützte. Eine besonders enge Beziehung entwickelte das Blatt zu Reichskanzler Heinrich Brüning (1885-1970), der nicht nur vor seiner Kanzlerschaft (als Fraktionsvorsitzender der Zentrumsfraktion im Reichstag) der Kölner Redaktion im „Görreshaus“ einige Male einen Besuch abgestattet und auf den Redaktionskonferenzen gesprochen hatte, sondern zu dem in Person des Redakteurs Josef Hofmann ein persönlicher heißer Draht nach Berlin während der zwei Jahre seiner Kanzlerschaft (März 1930 - Mai 1932) bestand. Wie aber reagierte das Blatt auf den aufkommenden Nationalsozialismus und auf Hitler? Welche Einsichten konnten bei den Redakteuren der „Kölnischen Volkszeitung“ vorausgeschickt werden und wie war der Grad ihrer Wahrnehmung des Phänomens Nationalsozialismus?

Das Kölner Zentrumsblatt setzte sich insgesamt aus einer historisch gewachsenen Position der Mitte heraus in den Jahren bis 1933 konsequent für die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik ein und sah als eine Maxime immer das Plädoyer für die Einhaltung der Weimarer Verfassung an. Die Auseinandersetzung mit allen republikfeindlichen Tendenzen führte das Blatt mit der gebotenen Schärfe, die sich gegen die radikalen Gruppierungen links wie rechts der politischen Mitte richtete. Früher als die deutschen Bischöfe auf den Nationalsozialismus reagierten, nahm die „Kölnische Volkszeitung“ seit Mitte 1930 die Gefahren dieser Bewegung nicht nur zur Kenntnis, sondern reagierte empört auf alle rassistischen und pseudoreligiösen Standpunkte der nationalsozialistischen Ideologie, die sie bis 1930 allein auf weltanschaulicher Ebene publizistisch mit intellektuellen Schärfen bekämpfte.

Die Zeitung intensivierte erneut die politische Auseinandersetzung mit Hitler und der NSDAP, als 1932 ein Erfolg Hitlers bei der Kandidatur für das Amt des Reichspräsidenten drohte. Zwei Irrtümer unterliefen dem Zentrumsblatt dabei: Hitler wurde noch bis zur Jahreswende 1932/1933 in Übereinstimmung mit den gängigen Tendenzen der nicht-nationalsozialistischen Presse als vollkommen ungeeignete Führergestalt angesehen, eine politische Führerschaft wurde ihm noch kurz vor seiner Ernennung zum Reichskanzler nicht zugetraut. Stattdessen wurden immerzu andere Protagonisten innerhalb des zunehmend radikal auftretenden rechten Lagers im Weimarer Parteienspektrum ausgemacht – so in der frühen Phase der Republik Erich Ludendorff (1865-1937) und insbesondere in der späten Phase Alfred Hugenberg (1865-1951). Auch bezogen auf die NSDAP selbst erfuhren Politiker wie Joseph Goebbels und vor allem deren Chefideologe Alfred Rosenberg (1893-1946) durch ihre katholikenfeindlichen Äußerungen eine größere Gefahrenbeschreibung im katholischen Meinungsspektrum als Hitler.

Die Redaktion des Kölner Zentrumsblattes durchschaute zwar die NSDAP in ihrem Machtstreben und in den möglichen Entartungen einer einmal errungenen Macht, doch indem es sich die politische Linie der Deutschen Zentrumspartei zu eigen machte, stützte es die Haltung des Parteivorsitzenden Ludwig Kaas hinsichtlich dessen Parole einer „Sammlung“ aller nationalen Kräfte zur Überwindung des Staatsnotstandes. Obwohl prinzipiell die Form des Präsidialkabinetts wie auch der einseitigen Parteidiktatur abgelehnt wurde, redete das Kölner Blatt gewissen Hoffnungen das Wort, die NSDAP im Spätsommer oder Herbst 1932 für eine Mitarbeit an einer parteiübergreifenden „nationalen Konzentration“ gewinnen zu können. Dies geschah aus der Erkenntnis heraus, dass die einseitige Präsidialdiktatur eine größere Entfernung von verfassungskonformen Zuständen bedeutet hätte als die Schaffung eines vom Parlament getragenen Mehrheitswillens, der an der Integrierung der stärksten Partei, die 1932 immerhin über ein Drittel der Bevölkerung hinter sich brachte, nicht vorbeikommen würde.

Nach zwölf Jahren im Mai 1932 mit dem Sturz Brünings aus der sicheren Position des Publikationsorgans einer staatstragenden Regierungspartei geworfen, bezahlte das Blatt diese Haltung am Ende mit einer zunehmenden Sprachlosigkeit. Die Redakteure des Kölner „Görreshauses“ haben aber dennoch ihren letzten Kampf für die Erhaltung der Republik, für die Einhaltung verfassungsgemäßer Zustände und wider die Diktatur sowie wider alle radikalen und terroristischen Ausfälle am rechten Rand des Parteienspektrums mit aller Entschiedenheit bis zum 5.3.1933 geführt. Als der Wahltag der letzten halbfreien Reichstagswahl gekommen war, hatte das „zwischen den Zeilen schreiben“ der Volkszeitung bereits begonnen, mit dem sich das Blatt noch bis 1941 am Leben halten sollte.

Das Jahr 1932 bedeutete für die Zeitung somit eine erste tiefgreifende Zäsur. Sie war nicht mehr das Organ, das engste Beziehungen zu Reichskanzler Heinrich Brüning unterhielt, sondern befand sich in Opposition zu dessen Nachfolger von Papen, der zu Beginn seiner Kanzlerschaft die Zentrumspartei verlassen hatte und die Volkszeitung nach einer heftigen Kritik an ihm im Sommer 1932 sogar für einige Tage verbieten ließ. Im Herbst 1932 und zu Beginn des Jahres 1933 wurde die Defizitsituation des Unternehmens so prekär, dass auch mehrere Sanierungskonzepte, an denen sich der süddeutsche Industrielle Albert Hackelsberger (1893-1940) und auch Altreichskanzler Brüning beteiligten, nicht mehr halfen.[5] Die Nationalsozialisten, deren Machtübernahme zeitlich mit den Vorboten des finanziellen Niedergangs der „Kölnischen Volkszeitung“ zusammenfiel, beuteten diese Misere des Unternehmens im Sinne ihres Kampfes gegen die gesamte bürgerliche Presse, insbesondere die Zentrumspresse, schließlich aus.

5. Exiljahre in Essen bis zum Untergang

Für die „Görreshaus AG“ und somit für die „Kölnische Volkszeitung“ war 1933 ein schicksalhaftes, mit grundlegenden Umbrüchen behaftetes Jahr. Die deutsche Presse nicht-nationalsozialistischer Provenienz musste in der Nachwirkung des Reichstagsbrandes am 27.2.1933 drastische Einschnitte bezüglich ihrer bisher grundrechtlich verbürgten Freiheiten hinnehmen. Durch die einen Tag nach dem Brand am 28.2.1933 von Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847-1934) erlassene Verordnung zum Schutze von Volk und Staat wurden sämtliche Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft gesetzt.

Titelseite der 'Kölnischen Volkszeitung' vom 31.1.1933. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln)

Besonders betroffen war die „Kölnische Volkszeitung“, deren finanzielle Misere den neuen Machthabern einen triftigen Grund bot, energisch gegen das verhasste Zentrumsorgan vorgehen zu können. Schon am 11.3.1933 verboten die Nationalsozialisten die Volkszeitung für zwei Tage. Am 13. März besetzen SA-Trupps das „Görreshaus“ und verhaften die leitenden Redakteure der Zeitung. Die Schaufenster des Verlagshauses wurden mit den neuesten Ausgaben des „Westdeutschen Beobachters“ überklebt. Am 8.4.1933 traten Heinrich Maus und Julius Stocky von ihren Ämtern im Vorstand der „Görreshaus AG“ zurück, vier Tage später wurde das Liquidationsvergleichsverfahren vom Amtsgericht Köln angeordnet. Das Konkursverfahren wurde am 21. April eingeleitet. Mönnig, Maus und Stocky wurden fünf Tage später unter dem Verdacht des betrügerischen Bankerotts und der handelsrechtlichen Untreue in Haft genommen und unter dem Trommelfeuer der NS-Presse in das Kölner Gefängnis eingeliefert. Der folgende, großangelegte NS-Schauprozess diente in erster Linie dazu, die Deutsche Zentrumspartei zu treffen und den stellvertretenden Reichsvorsitzenden und ersten Repräsentanten der rheinischen Parteiorganisation, Hugo Mönnig, moralisch zu vernichten.

Bis zum 30.4.1933 erschien die „Kölnische Volkszeitung“ noch in Köln. Mittlerweile hatte der süddeutsche Großindustrielle und Zentrumsabgeordnete Hackelsberger Titel und Verlagsrechte der Zeitung aus der Konkursmasse erworben, die von ihm der Essener Verleger Hugo Koenen (1874-1960) übernahm, so dass am 3.5.1933 zum ersten Mal die „Kölnische Volkszeitung“ im Essener Druckhaus Fredebeul und Koenen erschien. Mit der Zeitung zogen zu einem großen Teil auch die Redakteure mit nach Essen um. Karl Hoeber wurde altersbedingt jedoch durch Max Horndasch als Leiter der Redaktion ersetzt.

Zu den ersten Repressionen nationalsozialistischer Pressepolitik gehörte die Anordnung, dass handelsrechtliche Gesellschaften, wie eine AG oder GmbH, nicht mehr befugt seien, Zeitungen verlegen zu dürfen. So traf den Verleger Hugo Koenen schon im März 1934 ein völliges Berufsverbot, das ihm das Verlegen der „Kölnischen Volkszeitung“ unmöglich machte. An seine Stelle trat als neuer Verleger Hans von Chamier (1884-1970), der als ehemaliger Landrat von Monschau, Grevenbroich und Düsseldorf sowie als Regierungsvizepräsident von Erfurt den Nationalsozialisten schon deshalb genehm war, weil er zur Erhaltung seiner Stellung im preußischen Verwaltungsapparat am 1.4.1933 in die NSDAP eingetreten war, ohne sich aber jemals in dieser Rolle exponieren zu wollen.

In den folgenden Jahren der Repressionen waren weitere Einschränkungen unumgänglich. So musste die Volkszeitung neben der personellen Reduzierung ihrer Redakteure auch auf ihre Auslandskorrespondenten verzichten, mit einer Ausnahme: Raitz von Frentz in Rom. Solange man noch ausländische Zeitungen beziehen konnte, wurden vor allem die Berichte aus englischen und französischen Zeitungen ausgewertet und als eigene Berichte aus London oder Paris ausgegeben. Eine weitere Informationsquelle erschloss sich den Redakteuren aus dem Abhören ausländischer Radiosender, bis auch dies später verboten wurde.

Im Jahr 1938 fiel es den Nationalsozialisten schließlich auf, dass es in ihrem Staat eine immer noch nicht ganz bedeutungslose Zeitung gab, deren Redakteure ausnahmslos nicht Mitglieder der NSDAP waren. Um schon damals einem Verbot der „Kölnischen Volkszeitung“ zu entgehen, sah sich Max Horndasch als ihr Chefredakteur am Ende gezwungen, den Parteieintritt gegen seine Überzeugung zu vollziehen. Das endgültige Aus für die „Kölnische Volkszeitung“ kam im Jahr 1941. Nach jahrelanger Schikanierung durch die Propagandamaschinerie Joseph Goebbels wurde mit der Begründung der für die Kriegswirtschaft erforderlichen Zusammenziehung aller Kräfte das Blatt mit der letzten Ausgabe vom 31.5.1941 eingestellt. Am Ende blieben ihr noch etwa 14.000 Abonnenten, circa 5.000 bis 6.000 wurden nach der Einstellung des Blattes von der „Kölnischen Zeitung“ übernommen. So endete die rund 81-jährige Geschichte dieser großen katholischen Tageszeitung in beengten Redaktionsräumen im Essener Exil, abgeschnitten von den Hauptnachrichten und Meldungen der übrigen freien Welt, deren Feld die Zeitung eigentlich sein wollte.

Literatur

Bachem, Julius, Erinnerungen eines alten Publizisten und Politikers, Köln 1913.

Bachem, Karl, Josef Bachem. Seine Familie und die Firma J. P. Bachem in Köln. Die Rheinische und die Deutsche Volkshalle. Die Kölnischen Blätter und die Kölnische Volkszeitung, 3 Bände, Köln 1912-1938.

Bierganz, Manfred, Hermann Cardauns (1847-1925), in: Rheinische Lebensbilder 8 (1980), S. 305-323.

Braun, Lothar, Karl Hoeber, in: Koss, Siegfried/Löhr, Wolfgang (Hg.), Biographisches Lexikon des KV, Teil 2, Schernfeld 1993, S. 55-57.

Buchheim, Karl, Kölnische Volkszeitung, in: Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, 6. Auflage, Band 4, Freiburg 1959, Sp. 1127-1129.

Burtscheidt, Andreas, Edmund Freiherr Raitz von Frentz. Rom-Korrespondent der deutschsprachigen katholischen Presse 1924-1964, Paderborn u.a. 2008.

Burtscheidt, Andreas, Hitler und der Nationalsozialismus im Spiegel der Kölnischen Volkszeitung 1923 bis 1933, in: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft (2011), im Druck.

Cardauns, Hermann, Fünfzig Jahre Kölnische Volkszeitung. Ein Rückblick zum Goldenen Jubiläum der Zeitung am 1. April 1910, Köln 1910.

Fischer, Heinz-Dietrich, Die „Kölnische Volkszeitung“ im Jahre 1932/33, in: Communicatio Socialis, Band 6,1 (1973), S. 27-37.

Häussermann, Ekkhard, Konrad Adenauer und die Presse vor 1933, in: Stehkämper, Hugo (Hg.), Konrad Adenauer. Oberbürgermeister von Köln. Festgabe der Stadt Köln zum 100. Geburtstag ihres Ehrenbürgers am 5. Januar 1976, Köln 1976, S. 207-247.

Heinen, Ernst, Zentrumspresse und Kriegszieldiskussion unter besonderer Berücksichtigung der „Kölnischen Volkszeitung“ und der „Germania“, Köln 1962.

Hofmann, Josef,Journalist in Republik, Diktatur und Besatzungszeit. Erinnerungen 1916-1947, bearbeitet und eingeleitet von Rudolf Morsey, Mainz 1977.

Hölscher, Georg, Hundert Jahre J. P. Bachem, Buchdruckerei – Verlagsbuchhandlung – Zeitungsverlag, Köln 1918.

Kramer, Rolf, Kölnische Volkszeitung 1860-1941, in: Fischer, Heinz-Dietrich (Hg.), Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. Jahrhunderts, Band 2, Pullach bei München 1972, S. 257-267.

Morsey, Rudolf, Der Untergang des politischen Katholizismus. Die Zentrumspartei zwischen christlichem Selbstverständnis und „Nationaler Erhebung“ 1932/1933, Stuttgart/Zürich 1977.

Roegele, Otto B./Wagner, Hans, Die katholische Presse in Deutschland, in: Dovifat, Emil (Hg.), Handbuch der Publizistik, Band 3/2, Berlin 1969, S. 496-507.

Schneider, Eckehard, Der Presseverleger Joseph Wilhelm Peter Bachem (1821-1893). Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Publizistik des Rheinlandes im 19. Jahrhundert, in: Geschichte in Köln 8 (1980), S. 81-100.

Stehkämper, Hugo, Julius Bachem (1845-1918), in: Rheinische Lebensbilder 5 (1973), S. 213-226; auch abgedruckt in: Aretz, Jürgen/Morsey, Rudolf/Rauscher, Anton (Hg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern: Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts, Band 1, Mainz 1973, S. 29-42.

Titelseite der 'Kölnischen Volkszeitung' vom 5.3.1933. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln)

- 1: Vgl. GStA PK Rep. 77 Tit. 332bb Nr. 30, Bd. 2, Schreiben des Innenministers an den Regierungspräsidenten in Köln 17.9.1914.Hierzu ausführlich: Burtscheidt, Edmund Freiherr Raitz von Frentz, S. 35-49, 53-67, 132-190, mit entsprechenden Literaturnachweisen; Burtscheidt, Hitler und der Nationalsozialismus. - Die Ergebnisse der Forschungen aus dem privaten Nachlass eines langjährigen Redakteurs bei der „Kölnischen Rundschau“, Peter-Joseph Hasenberg (1909-1984), der sich mit der Kölner Zeitungsgeschichte allgemein und besonders mit der Geschichte der „Kölnischen Volkszeitung“ beschäftigt hat, konnten ebenfalls berücksichtigt werden. So fanden sich darin mehrere Dossiers über die letzten zwei Jahrzehnte des Blattes, die wohl für eine Publikation vorgesehen waren, die vom Verfasser aber nicht mehr zu Ende geführt werden konnte. Hasenberg war als junger Berufsanfänger noch selbst Redakteur bei dem Blatt. Vgl. Hasenberg, Peter-Joseph, „Die Kölnische Volkszeitung zur Zeit der Weimarer Republik“, Skript, 13 S.; „Schicksale einer Zeitung“, Skript,10 S.; „Der Görreshaus-Prozeß 1933“, Skript 7 S.; „Die Geschichte der Kölnischen Volkszeitung bis Mai 1941“, Skript 12, S.; der Nachlass Hasenberg befindet sich mittlerweile im Archiv der Kommission für Zeitgeschichte, Bonn.

- 2: Vgl. Aufruf von Peter Reichensperger in der „Kölnischen Volkszeitung“ vom 11.6.1870, abgedruckt bei: Bachem, Karl, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Bewegung, sowie zur allgemeinen Geschichte des neueren und neuesten Deutschland 1815-1914. Nebst einem kurzen Überblick über die Zeit von 1914-1930, Band 3, Köln 1927, S. 106.

- 3: Vgl. Bachem, Julius, Wir müssen aus dem Turm heraus!, in: Historisch-Politische-Blätter für das katholische Deutschland, Band 137/5 (1906), S. 376-386.

- 4: Vgl. Fischer, Heinz-Dietrich, Handbuch der politischen Presse in Deutschland 1480-1980. Synopse rechtlicher, struktureller und wirtschaftlicher Grundlagen der Tendenzpublizistik im Kommunikationsfeld, Düsseldorf 1981, S. 251-252, 256.

- 5: Vgl. Hasenberg, Peter-Joseph, Die Kölnische Volkszeitung, S. 13. Brüning erklärte gar, dass er noch im Februar 1933 200.000 RM aus den Mitteln der Zentrumspartei für Schulden des Blattes aufbringen musste, vgl. Brüning, Heinrich, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1970, S. 446-447 sowie über den finanziellen Ruin der Zeitung: Fischer, Heinz-Dietrich, Die „Kölnische Volkszeitung“ im Jahre 1932/33; in diesem Zusammenhang auch: Morsey, Rudolf, Heinrich Lübke. Eine politische Biographie, Paderborn u. a. 1996, S. 66-67.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Burtscheidt, Andreas, Die Geschichte der „Kölnischen Volkszeitung“ (1860-1941), in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-geschichte-der-koelnischen-volkszeitung-1860-1941/DE-2086/lido/57d1298b7c01f6.32960731 (abgerufen am 27.04.2024)