Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Ottonische Kunstförderung: Egbert von Trier (977-993)

Um 980 entstand auf der Reichenau der Egbert-Psalter, eine 24 mal 19 Zentimeter große, auf Pergament geschriebene Handschrift, die aus 233 Blättern besteht. Sie beinhaltet die 150 Psalmen, die in 15 Blöcke gegliedert sind, zwischen denen auf 14 Doppelseiten Trierer Bischöfe und Initialen einander gegenübergestellt sind. Der Codex gelangte an den Trierer Dom, bereits im 11. Jahrhundert dann nach Kiew und über Zwiefalten und Andechs um 1229 nach Cividale, wo er heute im Nationalmuseum aufbewahrt wird.

Der Egbert-Psalter wird von vier Widmungsbildern eingeleitet: Das erste zeigt einen Mann mit einem Buch in der Hand. Es handelt sich, wie die Tonsur zeigt, um einen Mönch, der ein kurzes rotes Skapulier über einer dunkelblauen Tunika trägt. Die Kleidung mit ihren geschickt drapierten Falten ist mit großem Aufwand in Szene gesetzt, die lockigen Haare sind sorgfältig drapiert. Dass es sich bei der Buchübergabe um ein wichtiges Ereignis handelt, zeigt bereits der Hintergrund. Er ist purpurrot, die Farbe des kaiserlichen Staatszeremoniells, und er ist von einem goldenen Rahmen eingefasst, der von Dämonenköpfen, aus denen verschlungene Ranken wachsen, geschmückt ist. Was der dargestellte Mann macht, ist schwer zu erschließen. Er wendet sich mit einem Buch, das als Ausdruck seiner Bedeutung einen goldenen Deckel besitzt, nach rechts. Er eilt oder deutet eine kniende Bewegung, vielleicht eine Verbeugung an. Näheres verrät uns die lateinische Inschrift: Donum fert Ruodprecht (Ruodprecht bringt das Geschenk). Das Präsent ist der Codex, und Ruodprecht ist der Hersteller, der Schreiber oder Maler, der Kleidung nach ein Mönch. Wir haben ein ebenso selbstbewusstes wie kunstfertiges Selbstbildnis des Künstlers vor uns. Leider lässt sich seine Person nicht identifizieren; es handelt sich wohl um einen Mönch von der Reichenau.

Widmungsbild im Egbert-Psalter, 10. Jahrhundert, Original im Museo Archeologico Nazionale, Cividale.

Die gegenüberliegende Seite ist identisch aufgebaut. Erzbischof Egbert sitzt auf einem prunkvoll geschmückten kastenförmigen Bischofsthron. Er trägt eine helle Albe, eine Dalmatik, eine rot-gold-gestickte Kasel und das weiße Pallium, weiter hält er einen zierlichen Bischofsstab, seine goldbestickten Pontifikalschuhe ruhen auf einer Fußbank. Seinen Kopf mit den ausdrucksstarken Augen bedecken sorgsam drapierte Locken. Er wird von einem trapezförmigen goldenen Nimbus hinterfangen, den man aber nicht als Heiligenschein deuten darf.

Betrachtet man die beiden Seiten gemeinsam, ist zu lesen: Ruodprecht bringt das Geschenk, das Bischof Egbert empfängt. Hintergrund und Rahmen sind identisch gestaltet und schaffen einen einheitlichen Bild- und Handlungsraum. Der Künstler übergibt dem Stifter sein Werk. Es sind Rollenporträts: Ruodprecht ist ein Mönch, der sich nach rechts bewegt. Egbert sitzt dagegen als Erzbischof steif und hoheitsvoll auf seinem Thron. Er blickt nicht zu dem Künstler, sondern dem Betrachter entgegen, und zwar streng frontal in der Tradition mittelalterlicher Herrscher- und Christusbilder. Hervorzuheben ist jedoch, dass die beiden Personen im gleichen Maßstab und in einem identisch aufgebauten Bildraum dargestellt sind und dass goldene Lettern ihre Namen festhalten.

Widmungsbild im Egbert-Psalter, 10. Jahrhundert, Original im Museo Archeologico Nazionale, Cividale.

Der zweite Teil der Widmung ist ebenfalls auf zwei Blätter verteilt. Wieder sieht man links eine Gestalt, die ein Buch heranbringt. Sie ist prachtvoll bekleidet, der Künstler hat die kostbaren liturgischen Gewänder eindrucksvoll in Szene gesetzt. Wiederum sieht man einen Mann mit rechteckigem Nimbus. Es handelt sich um Erzbischof Egbert, der jetzt in die Rolle des Schenkers geschlüpft ist. Die Rahmenarchitektur ist mit Akanthusblättern wesentlich aufwendiger gestaltet, um eine Steigerung anzudeuten. Auf der rechten Seite ist wiederum ein Mann auf einem prächtigen Thron dargestellt. Er trägt ein kostbares rot-golden gesticktes Gewand über seinem grauen Untergewand, ist barfuß und hat einen großen kreisförmigen Nimbus, der ihn als Heiligen ausweist.

Widmungsbild im Egbert-Psalter, 10. Jahrhundert, Original im Museo Archeologico Nazionale, Cividale.

Wieder ermöglicht die in goldenen Buchstaben in Kopfhöhe angebrachte Inschrift eine Identifizierung: Qui tibi dat mun(d)us – dele sibi, Petre, reatus (Dieser bringt Dir diese Gabe. Tilge Du, Petrus ihm seine Schuld). Erzbischof Egbert, dessen Namen die Inschrift nicht nennt, den aber seine Kleidung identifiziert, hat die Rolle des herbeieilenden Schenkers übernommen, der heilige Petrus die des Empfängers. Bei seinem Stab handelt sich weder um den Petrus- noch um einen Bischofsstab, sondern wohl um den Petrusschlüssel. Wieder wird demütig ein Geschenk überreicht, wieder revanchiert sich der Beschenkte mit einem Rede- oder Segensgestus. Doch hier sind drei Unterschiede zu beobachten: Erstens reicht die Hand des Apostelfürsten, dessen mächtige Figur den ganzen Bildraum ausfüllt, nach links, überschreitet den Rahmen. Zum Zweiten wendet der heilige Petrus dem Schenker den Kopf zu, er blickt ihn an. Und zum Dritten wird der Apostelfürst gebeten, die Schuld des Erzbischofs zu tilgen, die fromme Stiftung des Codex soll seine irdischen Sünden aufwiegen. Der Segensgestus besagt, dass das Geschenk angenommen wird und seine Bitte Aussicht auf Erfüllung haben wird.

Noch eine Besonderheit der Handschrift ist hervorzuheben: Jeweils nach zehn Psalmen ist eine Doppelseite eingebunden, die rechts eine prachtvolle Initiale und links einen heiligen Trierer Bischof zeigt. Die Oberhirten der Moselmetropole zeigen eine nach Alter und Charakter differenzierte Physiognomie, werden aber in Kleidung und Gestus einheitlich präsentiert, um ihren Seriencharakter und ihre Kontinuität hervorzuheben: Sie tragen bischöfliche Gewänder, führen einen Oranten- beziehungsweise Segensgestus aus und besitzen einen Heiligenschein. Der Codex enthält Bilder der drei Missionsbischöfe Eucharius, Valerius und Maternus sowie drei ihrer Nachfolger Agritius, Maximin und Paulin. Danach ist die Bischofsreihe etwas durcheinander geraten; es folgen Nicetius, Marus, Felix, Modoald, Liutwin, Legontius, Magnerich und Abrunculus. Die Reihe der heiligen Bischöfe reicht also von den ersten drei Apostelschülern bis ins 8. Jahrhundert.

Widmungsbild im Egbert-Psalter, 10. Jahrhundert, Original im Museo Archeologico Nazionale, Cividale.

Der Codex in Cividale enthält die Psalmen, deren Reihe von einem prachtvollen Autorenbild König Davids eröffnet wird. Jeweils nach zehn Psalmen kommt ein Bild eines der Heiligen auf dem Trierer Bischofsthron. Hinzu kommen die vier Widmungsbilder, die den Künstler, den Stifter und den heiligen Petrus zeigen, wie sie den Codex übergeben. Die Bilder des thronenden Erzbischofs und des Apostelfürsten muss man sich als chronologische Klammer hinzudenken, wenn man versucht, die Serie der heiligen Trierer Bischöfe in die Konzeption des Codex einzubeziehen. Hier wird der Psalter zu einem Werk der Geschichtsschreibung, zu einem Medium der kirchenpolitischen Repräsentation: Dem Betrachter des für den Hochaltar im Trierer Dom gestifteten Codex wird die bis in die Zeit Christi zurückreichende Tradition der Trierer Bischöfe vor Augen geführt, von denen 14 als Heilige verehrt werden. Ein vergleichbares Programm finden wir am Stab des heiligen Petrus, dessen kostbare Hülle ebenfalls auf Erzbischof Egbert zurückgeht (Trierer Dom, heute Limburger Domschatz). An ihm ist ebenfalls die Serie der heiligen Trierer Bischöfe dargestellt, die in Parallele zu einer Papstreihe gesetzt wird. Beide Kunstwerke der Egbertzeit besitzen primär eine liturgische Funktion, der Petrusstab wurde zum Beispiel bei Prozessionen mitgeführt. Beide besitzen zum Zweiten eine kirchenpolitische Dimension. Wichtig erscheint als Drittes, dass diese Kunstwerke in den Dienst von Egberts Memoria gestellt werden. Die Dedikationsinschrift fordert den heiligen Petrus auf, die irdischen Sünden des Kirchenfürsten zu tilgen. Zum Vierten spielte sicherlich auch eine Rolle, dass die beiden Kunstwerke nicht etwa in der Schatzkammer verborgen blieben, sondern an hohen kirchlichen Festtagen in der Liturgie der bedeutendsten Kirche des Erzbistums Verwendung fanden.

Der Name Egbert steht wie der keines anderen Bischofs für die Schatzkunst des 10. Jahrhunderts. Egbert gab nicht nur den Egbert-Psalter in Auftrag, sondern auch ein Evangelistar, den Codex Egberti (Trier, Stadtbibliothek). Wir könnten jetzt zwei Dedikationsbilder miteinander vergleichen, doch kann darauf ebenso wenig eingegangen werden wie auf Egberts Rolle als Stifter von Werken der Schatzkunst (Andreastragaltar im Trierer Domschatz), seine Rolle als Auftraggeber von zahlreichen Werken der Textilkunst, die nicht erhalten sind, und seine Bedeutung als Bauherr: Am Dom ließ er die leider nicht erhaltene Andreaskapelle errichten, in der er begraben wurde.

Die Frage, ob Egbert ein Mäzen, ein Auftraggeber oder ein Stifter war, sei einen Moment zurückgestellt, um darauf hinzuweisen, dass er nicht der erste bischöfliche Kunstförderer im Rheinland war. Bei jedem Besuch der Dome von Köln oder Mainz, aber auch in den zahlreichen Kloster-und Stiftskirchen, konnte er die Ergebnisse der Kunst- und Stiftungspolitik seiner Amtskollegen und ihrer Vorgänger sehen: In Köln hatten die Erzbischöfe, von denen mehrere als Heilige verehrt wurden, die sancta Colonia mit einem Kranz romanischer Kirchen umgeben, Kirchen, die sie gestiftet und ausgestattet haben und in denen sie auch begraben wurden (Kunibert, Severin, Heribert). In Trier wurden nur wenige Kirchen neu gegründet, die Stiftungen und Begräbnisse der Bischöfe konzentrierten sich auf die vor der Stadt gelegenen Klöster und Stifter (St. Eucharius, St. Maximin, St. Paulin). In Mainz hatte Erzbischof Willigis (Episkopat 975-1011) nicht nur den Dom neu gebaut, sondern ihn mit dem aus 600 Pfund Gold angefertigten Bennakreuz und mit Bronzetüren ausgestattet. Wir können also bereits hier zwei Phasen der rheinischen Stiftergeschichte unterscheiden, die „Steinzeit“, in der die romanischen Kirchen errichtet wurden, und die „goldene Zeit“, in der gleichzeitig auch Werke der Schatzkunst aus Gold und Edelsteinen sowie kostbare Handschriften und Textilien entstanden. Sie reicht vom 10. Jahrhundert bis etwa 1200 und wird vor allem durch die zentrale Rolle der Erzbischöfe geprägt.

2. Ottonische Kunstförderung: Gero von Köln (969-976)

Ein Zeitgenosse von Egbert war der Kölner Erzbischof Gero, an den der ebenfalls auf der Reichenau entstandene Gero-Codex, angefertigt um 969 von dem Mönch Anno, erinnert (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt). Bereits hier finden wir einen zweiteiligen Widmungszyklus: Eine erste Szene zeigt, wie der deutlich kleiner dargestellte Mönch dem auf einem Thron sitzenden Gero den Codex übergibt. Gero trägt ebenfalls liturgische Gewänder, die aber wesentlich bescheidener ausfallen als die von Egbert; dies gilt auch für die Rahmengestaltung. Er repräsentiert weniger, sondern wendet sich erwartungsvoll dem Mönch zu, um das Buch mit seinem goldenen Deckel entgegenzunehmen. Auch die Farbgebung und die Hintergrundgestaltung sind wesentlich zurückhaltender als im Egbert-Psalter. Auf einem anderen Blatt erkennen wir den in einem Bedeutungsmaßstab deutlich kleiner dargestellten Gero, der sich mit dem Codex dem heiligen Petrus nähert, der groß und Bild beherrschend auf seinem Thron, der in einer Halle beziehungsweise Kirche dargestellt ist, sitzt. Hier wird der prunkvolle Bilderrahmen durch eine gemalte Architektur ersetzt. Das Gebäude repräsentiert, wie ein Vergleich mit dem etwas später entstandenen Hilinus-Evangeliar (Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln) zeigt, den Kölner Dom, die Kirche des heiligen Petrus, der in Person auf dem Altar sitzt und das Geschenk entgegen nimmt.

Widmungsbild im Gero-Kodex, 10. Jahrhundert, Original in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt.

Gero wurde als erster Kölner Erzbischof im alten Dom in der Mittelachse und unter dem von ihm gestifteten Gerokreuz begraben. Da man mit der Gattung Grabdenkmal Neuland betreten musste, entschied man sich für eine mit einem geometrischen Muster geschmückte Mosaikplatte, die an antike Vorbilder anknüpft. Die älteste überlieferte Grabplatte erfreute sich großer Wertschätzung, so dass sie um 1270 in den neuen Dom gebracht und auf eine gotische Tumba montiert wurde. Zu der Grabplatte gehörte ein darüber aufgehängtes fast drei Meter hohes Kreuz mit einem monumentalen Christusbild. Ob es sich bei dem erhaltenen, ebenfalls in den neuen Dom übertragenen und dort als Kultbild verehrten Kruzifixus um den von Gero gestifteten handelt, wird aus Gründen der Stilkritik bezweifelt. Unbestreitbar ist dagegen, dass Thietmar von Merseburg (975-1018) um das Jahr 1000 von einem Kreuz über dem Gerograb berichtet und zudem Wunder überliefert; erst dadurch wird die große Bedeutung dieser Grabkonstruktion und die Rolle Geros als einer der ersten Mäzene im Rheinland deutlich.

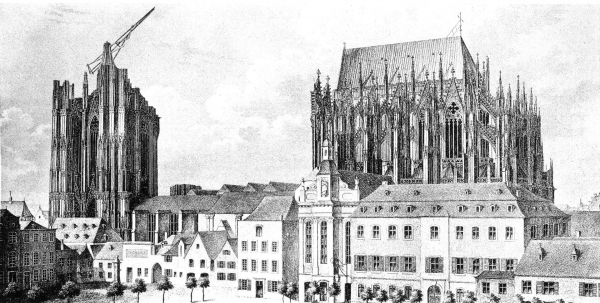

Damit sind zwei wichtige Stichworte gefallen, der Dom mit seiner Liturgie und die bischöfliche Repräsentation. Hatten die Bischöfe zuvor vor allem die außerstädtischen Stifts- und Klosterkirchen gefördert, in denen sie zudem ihre Grablege wählten, so verlagerte sich der Schwerpunkt ihrer Kunst- und Memorialpolitik im 10./11. Jahrhundert zunehmend in die Kathedralen, die jetzt zu Bühnen der geistlichen und weltlichen Repräsentation der Bischöfe der ottonisch-salischen Reichskirche wurden. Freilich kamen die Trierer und Kölner Erzbischöfe hier etwas ins Hintertreffen: Der Kölner Dom erhielt bereits im 9. Jahrhundert (Hildebold) seine bis 1248 bestehende Gestalt, der Trierer wurde unter Poppo von Babenberg im 11. Jahrhundert erweitert. Den von den Herrscherhäusern subventionierten Baumaßnahmen wie den sogenannten „Kaiserdomen“ von Mainz, Worms und Speyer kann man im Norden bis zum Neubau des Kölner Domes wenig an die Seite stellen. Freilich muss man berücksichtigen, dass in den Diözesen Trier und Köln um 1200 zahlreiche prachtvolle Neubauten im Stil der Spätromanik entstanden, deren Auftraggeber die Territorialherren (Pfalzgrafen in Maria Laach) oder die Stiftsherren (Koblenz, St. Kastor und St. Florin) waren. Die Romanik ist also sowohl eine Steinzeit, eine Zeit der Baukunst, als auch eine goldene Zeit, eine Epoche der Schatzkunst, der berühmten Schreine an Rhein und Maas.

3. Definition und Begrifflichkeit

Man kann also für das Mittelalter festhalten: „Ohne Stifter keine Kunst beziehungsweise keine Kunstgeschichte“. Der Begriff Stifter beziehungsweise Stifterinnen umschreibt diejenige Person oder auch Personengruppe, die eine Stiftung errichtet. Der Terminus Auftraggeber bezeichnet eher die technisch-administrative Abwicklung des Stiftungsvorgangs, die Koordination der einzelnen Maßnahmen, und der Begriff Mäzen beinhaltet eine Förderung der Kunst um der Kunst willen, eine altruistische Uneigennützigkeit, die es im Mittelalter und in der Neuzeit nicht und im 19. und 20. Jahrhundert trotz gegenteiliger Behauptungen wohl auch kaum gegeben hat.

Nicht nur der Kreis der Stifter, sondern auch der Gegenstand der Stiftung hat sich im Verlauf der Jahrhunderte verändert. Wir verstehen Stiftung als Oberbegriff für eine ganze Reihe recht unterschiedlicher Instrumente, die innerhalb bestimmter Kontexte spezifische Ziele erfüllen sollten: Es gibt den großen Sektor der Stiftungen von Kunst, aber auch von Literatur und Musik, es gibt den nicht minder vielschichtigen Sektor der sozialen beziehungsweise gemeinnützigen Stiftungen, und es gibt den eher modernen Bereich der Wissenschaftsförderung. Es fehlt jedoch noch ein wichtiger Aspekt: Stiftungen haben einen Zweck und einen Adressaten, einen Kreis der Personen, der sie nutzen, betrachten oder verzehren sollte. Im Sinne eines Kommunikationsmodells müssen wir nicht nur nach dem Absender, sondern stets auch nach dem Empfänger fragen, an den eine Stiftung gerichtet war und ist.

Dabei sollten wir im Auge behalten, dass Stiftungen als etwas Statisches, auf die Ewigkeit angelegtes geplant sind, dass ihre Geschichte aber recht dynamisch verlaufen konnte. Der Stifter eines Flügelaltars zum Beispiel wird nicht damit gerechnet haben, dass sein Tafelbild eines Tages in einem Museum hängt, von zahlenden Besuchern respektlos und aus der Nähe betrachtet oder von Studenten in einem Seminar analysiert wird, die gar nicht daran denken, für sein Seelenheil zu beten. Der Kardinal Nikolaus Cusanus ist in der glückliche Lage, dass sich sein Retabel immer noch am Stiftergrab in der Hospitalskirche in Kues befindet und dass in seinem Hospital immer noch 33 alte Menschen leben und regelmäßig für ihn die Messe gelesen wird. Kunstwerke und Stiftungen haben also eine Geschichte, in der sie oftmals neu gedeutet oder in andere Kontexte eingeordnet werden.

Widmungsbild im Gero-Kodex, 10. Jahrhundert, Original in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt.

Wir müssen also stets nach der Motivationsebene der Stifter fragen. Erst wenn wir ihre Beweggründe kennen, können wir ihre Ziele bestimmen und umgekehrt. Es gibt religiöse, soziale und repräsentative Motive sowie individuelle Beweggründe, man stiftet aus Frömmigkeit, mit karitativer Zielsetzung, aus Familientradition oder in Konkurrenz zu anderen Familien der Stadt. In der Praxis sind diese Dimensionen kaum voneinander zu trennen, auch die Zeitgenossen haben noch gar nicht daran gedacht, sie auseinanderzudividieren oder zu gewichten. Diese analytische Zugangsweise ist ebenso modern wie eine strenge Trennung zwischen Kirche und Welt; auch hier waren die Übergänge im Mittelalter viel fließender als heute. Schließlich muss man die Dokumente mit der erforderlichen quellenkritischen Sorgfalt prüfen: Hier werden stets die Frömmigkeit und die soziale Verantwortung des Fundators in den Vordergrund gestellt. Für den Wunsch, den eigenen Namen für die Ewigkeit festzuschreiben und den Nachruhm für alle Zeiten zu sichern, war in solchen Texten kein Platz. Da auch die Darstellung des Stifters in vielen Fällen noch zu Lebzeiten in Auftrag gegeben wurde, konnte er auch das Bild formen, das er der Nachwelt von seinem Aussehen hinterlassen wollte.

Die skizzierten Überlegungen zeigen, dass es sinnvoll ist, auf den Begriff des Mäzens zu verzichten, denn mit Uneigennützigkeit und mit Kunstförderung um ihrer selbst willen hat diese Stiftertätigkeit wenig zu tun. Im Gegenteil, sie stellte ein professionell genutztes Steuerinstrumentarium dar, das in komplexen liturgischen, kirchen- und frömmigkeitsgeschichtlichen, aber auch politischen und herrschaftlichen Kontexten bestimmte Ziele verwirklichen sollte. Auch mit Kunst im modernen Sinne hat diese Stiftertätigkeit wenig zu tun, es geht um Medien der Heils- und Herrschaftsdarstellung, die einem bestimmten Publikum eine Botschaft vermitteln sollen. Neben der Fülle von Gold und Edelsteinen, der Größe der Kirchenbauten und Grabmäler sowie dem ikonographischen Programm war die künstlerische Qualität bereits im Mittelalter ein Mittel im Wettstreit der Auftraggeber. Es erscheint dabei höchst bemerkenswert, dass im 10. Jahrhundert die Künstlermönche von der Reichenau (Ruotbrecht, Anno) als Personen dargestellt und ihre Namen mit goldenen Buchstaben im Kunstwerk festgehalten wurden, während es dann bis zur Renaissance nicht mehr üblich war, Kunstwerke zu signieren.

Dieses Spiel erfolgte nach bestimmten Richtlinien. Nach Gerd Althoffs „Spielregeln der Politik im Mittelalter“ brauchen wir ein Werk über die Spielregeln der Stiftungen: In der Stiftungsgeschichte ist nicht alles jedermann, zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich. Es gibt ein System mit mehr oder minder festen Regeln. Ein Schlüsselbegriff ist dabei der Kanon. Ein Stifter war nicht frei, sondern an bestimmte Gattungen wie den Flügelaltar oder die Monstranz gebunden. Gotische Altäre machte man an der Mosel aus Stein, in Köln bemalte man Eichenholztafeln und am Niederrhein schmückte man sie mit geschnitzten Figuren. Betreffs der Ikonographie der Heiligen gab es ebenso strenge Regeln wie bei der Darstellung der Stifterbilder, ihrer Größe und Platzierung.

Ein zweiter Schlüsselbegriff ist der der Funktion: Kunstwerke hatten ihren Platz in der Kirche, sie spielten in der Liturgie eine Rolle, konnten aber auch eine rein memoriale Funktion besitzen. Wir müssen unterscheiden zwischen der Liturgie, der Nutzung eines topographisch und funktional gegliederten Kirchenraumes im Jahres- und Tageslauf, und der Memoria, Plätze innerhalb der Kirche und Termine im Kalender werden durch individuelle Memorien besetzt, mit denen die Kirchen im ausgehenden Mittelalter richtiggehend zuwucherten. Über die Hintertür konnten die Stifter profane Motive einbringen: Niemand konnte etwas dagegen haben, wenn er im Kreis seiner Familie im Gebet vor den Heiligen in seiner besten Sonntagskleidung und seine Frau mit ihrem schönsten Schmuck dargestellt war.

4. Warten auf die Auferstehung: Grabdenkmäler

Die Blüte der Schatzkunst klang mit der Romanik aus. Auch die Zeit der großen Baumaßnahmen war – von wenigen freilich bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen (Trierer Liebfrauenkirche, Kölner Dom, Altenberger Dom, Xantener Dom, Aachener Chorhalle) – vorerst vorbei. Mit dem 13. Jahrhundert beginnt die Zeit der Gräber, auf die Stein- und Schatzzeit folgt die Marmor- und Bronzezeit. Waren die Verstorbenen zunächst außerhalb der Städte begraben worden, kamen zunächst bei Bischöfen, Äbten und Priestern, dann auch bei angesehenen Laien die Begräbnisse innerhalb der Kirche immer mehr in Mode. Anfangs genügte eine einfach Grabinschrift oder eine Grabplatte, doch bald entstanden monumentale Grabmalformen wie die Trierer Bogengräber des. 11./12. Jahrhunderts. Nachdem die Stifter in den Kirchenraum vorgedrungen waren, waren sie nicht mehr aufzuhalten. Es entstand nach dem monumentalen das figürliche Grabmal, das zunächst den Verstorbenen als Ritzzeichnung zeigte, und dann die lebensgroße dreidimensionale Darstellung in Form eines aufgebahrten Leichnams in seiner standesspezifischen Tracht und mit seinen Wappen unter einem prächtigen Architekturrahmen.

Auch hier nahmen die rheinischen Erzbischöfe eine Vorreiterrolle ein. An Konrad von Hochstaden, der 1248 den Grundstein zum Kölner Dom gelegt hatte, erinnert ein Grabmal aus Bronze, ein Material, das auf die Antike und auf imperiale Traditionen verweist. Für seine Nachfolger Walram von Jülich und Wilhelm von Gennep wurden um 1350 Monumente aus schwarzem und weißem Marmor errichtet, womit sie ihre Zugehörigkeit zu einer internationalen Hofkultur demonstrierten (Grabmäler von Saint-Denis). Die Mainzer Erzbischöfe setzten dagegen im 13./14. Jahrhundert auf einen Denkmaltyp, der ihre Ansprüche bei der Wahl beziehungsweise Krönung des römischen Königs verbildlichte. Siegfried III. von Eppstein (Episkopat 1230-1249) und Peter von Aspelt (Episkopat 1306-1320) werden gezeigt, wie sie deutlich kleiner dargestellten römischen beziehungsweise böhmischen Königen die Krone aufs Haupt setzen. Nach und nach wurde die Gattung Grabmal auch anderen Gruppen der Gesellschaft zugänglich. Beispiele sind die Mosaikplatte des 1152 verstorbenen Gilbert, des ersten Abtes von Maria Laach, und die farbenfrohe, um 1270 angefertigte Liegefigur des bereits 1095 gestorbenen Pfalzgrafen Heinrich II. (1050-1095), ebenfalls in Maria Laach.

Meister des Marienlebens, Nikolaus von Kues als Stifter auf dem spätgotischen Flügelaltar in der Kapelle des St. Nikolaus-Hospitals in Bernkastel-Kues. (St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift, Bernkastel-Kues)

Freilich blieb die Gattung Grabmal überwiegend dem Adel und dem Klerus vorbehalten. Von ihrer ursprünglichen Bedeutung haben wir durch die Säkularisation und die Restaurierungen des 19. Jahrhunderts kaum noch eine Vorstellung. Aber sowohl die städtischen Pfarrkirchen als auch die ländlichen Zisterzienserabteien (Himmerod, Altenberg, Eberbach) und ihre Nebengebäude (Refektorien, Kreuzgänge) müssen hunderte von Grabmälern beherbergt haben, die jede freie Fläche des Fußbodens und der Wände bedeckten. Man kann von riesigen Memorialparks sprechen, bei denen die individuellen Denkmäler, die Privataltäre beziehungsweise -kapellen den Kirchenraum zuwucherten. Wieder ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit zu erkennen: Die Klöster öffneten den Stiftern ihre Kirchen, ja selbst deren Kapellen und den Chorbereich, und verpflichteten sich diesen gegenüber zu regelmäßigen liturgischen Leistungen. Im Gegenzug erhielten sie dadurch erhebliche und regelmäßige Einnahmen. Die Stifter konnten sich für ihre Zahlungen prominente Plätze innerhalb der Kirchen, bei den Altären und in der Nähe der Reliquien aussuchen. Zudem sicherte ein repräsentatives Denkmal ihren irdischen Nachruhm, es hielt ihr Aussehen für die Nachwelt fest, brachte ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand und ihre Herkunft von angesehenen Ahnen zum Ausdruck. Und nicht zuletzt erinnerte das Stifterbild auf dem Grabmal die Mönche und Stiftsherren daran, ihre vertraglich vereinbarten Verpflichtungen zu erfüllen und für das Seelenheil der Stifter zu beten. Freilich verloren gerade die Zisterzienserklöster durch diese Öffnung zur Welt viel von ihrer Attraktivität. Im 14./15. Jahrhundert verlagerten deshalb viele Dynastien ihre Grablegen in die Pfarr- und Stiftskirchen ihrer Residenzstädte.

5. Beter für die Auferstehung: Stifterbilder

Nach der Welle der Grabmäler, die keineswegs abbricht, kommt im 14./15. Jahrhundert die Flut der Bilder. Von einer Bilderflut kann man durchaus sprechen, weil nahezu alle erhaltenen Tafelbilder und Glasfenster, Bildteppiche und Wandmalereien der Gotik innerhalb weniger Jahrzehnte zwischen 1480 und 1520 entstanden sind. Dabei überschnitten sich mehrere Strömungen: Zunächst ein allgemeines Ansteigen der Stiftungen am Vorabend der Reformation, dann eine neue Bilderfreude, eine Lust an vielfigurigen und bunten Heiligenbildern, und schließlich eine neue Rolle der Kunstwerke als Medium der sozialen Distinktion. Nicht nur der Adel und die führenden Familien der Stadt konkurrierten mit der Stiftung von Privatkapellen und Wohnpalästen mit hohen Treppentürmen, sondern es lässt sich eine deutliche Konkurrenz auch mit anderen Gruppen der städtischen Bevölkerung beobachten, bei denen ganz bewusst auch Stiftungen eingesetzt wurden.

Grabbild des Pfalzgrafen Heinrich II. in der Abteikirche Maria Laach, um 1270. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Quantitativ scheinen die Erzbischöfe, die Landesherren und der Adel etwas in den Hintergrund getreten zu sein. Die wichtigste Stiftergruppe waren die reichen Kaufleute, oftmals Neubürger, denen eine Karriere in der Kölner Führungsschicht gelungen war und die ihren Zeitgenossen und der Nachwelt ihre neu erlangte Bedeutung vor Augen führen wollten. Als Beispiel sei der Georgsaltar des Hansekaufmanns Peter Kannegießer (gestorben 1473) herausgegriffen, den er um 1460 für das Kölner Benediktinerinnenkloster St. Agatha, wo er auch begraben werden wollte, stiftete. Auf dem rechten Flügel sind die Eltern des Stifters dargestellt, auf der linken kniet Kannegießer vor seiner verstorbenen ersten und seiner noch lebenden zweiten Frau. Rote und schwarze Kleidungsstücke machen deutlich, dass eine der Frauen und zwei der sieben Kinder bereits verstorben sind. Eine rote Sendelbinde und Leopardenfell an den Gewandsäumen zeigen den Reichtum des Stifters, der sich hier andächtig betend im Kontext seiner Familie vor der Anbetung des Kindes präsentiert, die sich in die Gruppe der biblischen Gestalten gleichsam in zweiter Reihe einreiht.

Stifterbild des Peter Kannegießer, um 1460. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Eine weitere wichtige Kundengruppe der spätgotischen Malerwerkstätten war der Klerus, namentlich die Dom- und Stiftsherren, die weitaus mehr hervorgetreten sind, als es ihrem Anteil an der städtischen Bevölkerung entsprach. Dies gilt auch für die Angehörigen der Universität, wobei sich beobachten lässt, dass gerade die Kleriker und Akademiker die Auftraggeber der außergewöhnlichsten Bildprogramme waren. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das Epitaph des Theologieprofessors Gerhard Therstegen de Monte (gestorben 1480) aus der Kölner Stiftskirche St. Andreas. Der Stifter hält mit verhüllten Händen die rechte Hand des vom Kreuz abgenommenen Christus. Er unterstützt Nikodemus und Josef von Aritmathäa, die den Leichnam halten, die ihn dem Betrachter gleichsam präsentieren. Einige Jahre später ließen seine beiden Neffen Johann und Lambert zwei Flügel anbringen auf denen sie selbst dargestellt sind. Sie reihen sich gleichsam hinter ihrem Onkel in die Gruppe der den Leichnam bergenden und verehrenden biblischen Gestalten ein.

Diesen Fehde-Handschuh griffen Adelige auf, die nicht selten eine viel besuchte städtische Kloster- oder Pfarrkirche als Grablege wählten, weil sie hier mit weitaus mehr Besuchern rechnen konnten als in einer Kirche auf dem Land. Beispiele sind der Ritter Nikolaus von Nattenheim (gestorben 1467), der testamentarisch in der Trierer Pfarrkirche St. Gangolf einen Altar stiftete, der Graf Bertram von Nesselrode (gestorben 1510), der 1488 Kreuzherren in das bei Burg Ehrenstein errichtete Kloster berief und dafür Chorfenster mit Stifterbildern schenkte, oder Graf Gumbrecht von Neuenahr (gestorben 1484), der um 1484 in dem Kölner Zisterzienserinnenkloster St. Mariengarten eine Grablege einrichtete. Hierzu gehörte auch ein Flügelaltar, der die Grafenfamilie im ewigen Gebet unter dem Schutz der Heiligen präsentiert: Links Gumbrecht von Neuenahr mit sieben Söhnen, von denen zwei wie der Vater einen bunten Wappenrock und zwei geistliche Gewänder tragen. Auf der rechten Seite kniet die Gräfin in einem kostbaren, goldbestickten Kleid vor einem geschnitzen, mit einem Teppich bedeckten Betpult, auf dem ein aufgeschlagenes Gebetbuch liegt. Hinter ihr sind sechs Töchter dargestellt, vier in roten, eine in einem schwarzen Kleid und eine im Habit einer Nonne.

Epitaph des Gerhard Therstegen de Monte, 15. Jahrhundert. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Wieder erkennen wir eine ideale Familie, die sich durch funkelnde Rüstungen und bunte Wappenröcke deutlich von bürgerlichen Donatoren unterschied. Es ist ein Bild einer nach Ständen und Geschlechtern geordneten Familie (Männerseite – Frauenseite), einer vollständigen Familie, zu der auch die bereits Verstorbenen zählen, einer frommen, ins Gebet versunkenen Familie, der ein christlicher Hausvater und eine christliche Hausmutter vorstehen und deren Kinderreichtum göttlichen Segen deutlich macht.

Neben der Größe der Stifterbilder und ihrer Nähe zum Heilsgeschehen gab es vor allem zwei Instrumente der sozialen Konkurrenz: Die Kleidung und die Wappen. Die Kleidung hob die Identität von Gruppen hervor, die Stifter präsentierten sich als Domherren oder Professoren, als Kaufleute oder Bürgermeister. Ehefrauen und Kinder zeigen das Bild einer großen und fruchtbaren Familie.

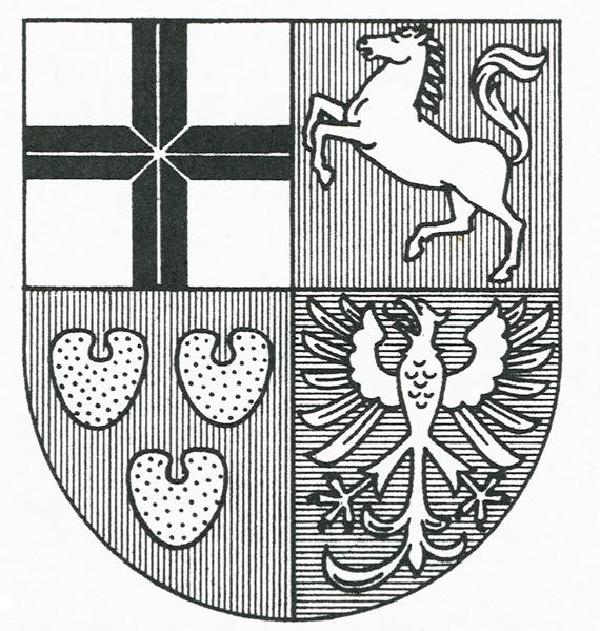

Auch die Wappen erweisen sich als wichtiges Medium. Verwendeten die Kölner Bürger zunächst noch ihre Hausmarken zur Kennzeichnung ihrer Stiftungen, so übernahmen erst Angehörige des alten Patriziats, ab 1450 auch die Aufsteigerfamilien der neuen Führungsschicht nicht nur die Formen adeliger Heraldik, sondern ab circa 1500 auch den kompletten Wappenschmuck mit Helm, Helmdecke und Kleinod. Zwischen adeligen und bürgerlichen Wappen gab es somit kaum noch einen Unterschied, doch konnte wiederum die Kleidung als Unterscheidungsmerkmal genutzt werden, weil Rüstungen und Wappenröcke beim Bürgertum ungewöhnlich waren. Der Adel reagierte außerdem mit sogenannten „Ahnenproben“, ließ seine Herkunft von vier oder acht angesehenen Vorfahren darstellen.

Flügelaltar des Grafen Gumbrecht von Neuenahr, um 1484. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Einige bürgerliche Familien, die im kaiserlichen Dienst Karriere gemacht hatten, brachten dies auch bei ihren Stiftungen zum Ausdruck. Die Brüder Nicasius (gestorben 1518) und Georg (gestorben 1523) Hackeney ließen sich um 1510 auf dem Altar der heiligen Sippe noch als vermögende Bürger präsentieren. Als sie um 1515 bei dem niederländischen Maler Joos van Kleve (1485-1540) einen weiteren Altar bestellten, ließen sie sich in prunkvollen Rüstungen vor einem teppichbedeckten Betpult malen. Sie errichteten einen repräsentativen Stadthof, der dem Kaiser bei seinen Besuchen in der Reichstadt als Residenz dienen sollte, und sie ließen einen ganzen Lettner aus Mecheln nach St. Maria im Kapitol bringen. Der Kölner Bürgermeister Arnold von Siegen (1484-1579) machte ebenfalls im kaiserlichen Dienst Karriere. Um 1540 ließ er von dem Kölner Maler Bartholomäus Bruyn dem Älteren einen Flügelaltar für seine Pfarrkirche St. Johann Baptist anfertigen. Wir finden ihn in einer prächtigen Rüstung auf einem Kissen vor einem reich geschnitzten Betpult knien, an dem sein aufwendig geschmücktes Wappen angebracht ist. Sein Schutzpatron ist der heilige Kaiser Heinrich II. (Regierungszeit 1002-1024), hinter den Söhnen steht die Kaisermutter Helena. Die imperiale Ikonographie unterstreicht seine Beziehungen zum Kaiserhaus.

Bei den Kölner Kaufleuten, Domherren und Adeligen des 15./16. Jahrhunderts ist die Quellenlage zum Beispiel durch Testamente und Stiftungsverträge teilweise sehr günstig, so dass wir über die individuelle Motivation, die juristische Absicherung, die finanzielle Grundlegung und die liturgische Einbindung der einzelnen Stiftungen weitaus mehr wissen als bei früheren Generationen. Hier zeigt sich, dass ein Grabmal, kombiniert mit einem Flügelaltar den Mittelpunkt einer breit angelegten Memorialkonzeption bildete, zu der Messstiftungen und eine Vielzahl von Anniversarien in Kirchen gehörten. Der Altar war der Ort, an dem die Messe gefeiert wurde; er war der vorrangige Ort der Stiftermemorie. Das zweite und nachrangige eigentliche Zentrum der Memoria war das Grab des Stifters, das an bestimmten Tagen besucht und beleuchtet wurde. Es befand sich häufig vor dem Altar, auf ihm sollte der Priester beim Lesen der Messe stehen sollte. Auf Grabbildern war der Verstorbene als betende Liegefigur dargestellt. Die Stifterbilder zeigen dagegen die Verstorbenen nach ihrer Auferstehung, wie sie als ideale Familie die Heiligen verehren, die ihre persönlichen Fürsprecher beim Jüngsten Gericht sind. Die Stifterbilder sind somit einerseits als optischer Verweis auf das Stiftergrab im Boden zu lesen, sie sollen auch ein Bild des Verstorbenen am Ort der Messfeier präsentieren und wenden sich dabei direkt an die Besucher der Kirche. Man darf die Analyse also nicht auf den Altar mit dem Stifterbild und das Stiftergrab mit dem Grabbild reduzieren, sondern muss die in engem Zusammenhang stehenden Funktionen der beiden Kunst- beziehungsweise Memorialgattungen sowie ihre Einbindung in ein Rahmenprogramm von Mess- und Armenstiftungen berücksichtigen.

So errichtete der bereits genannte, 1467 in Trier gestorbene Junker Nikolaus von Nattenheim eine Stiftung für 100 arme, alte und schwache Menschen in seinem Wohnort Hillesheim in der Eifel, die – nachdem sie für den Stifter gebetet hatten – eine Mahlzeit erhalten sollten. Der Trierer Domdekan Christoph von Rheineck (gestorben 1535) stiftete 1528 in Andernach eine Herberge für Leute, welche durch die Nacht zur Übernachtung gezwungen waren, und in Trier ein der heiligen Anna geweihtes Hospital, in dem sieben Personen leben sollten, die sich nicht mehr mit ihrer Hände Arbeit ernähren konnten. Die Insassen sollten nach der gleichen Regel leben, wie sie der bereits genannte Nikolaus Cusanus für das Hospital in Cues festgelegt hatte. Der Kardinal hatte 1458 eine Stiftung für 33 alte Männer errichtet, die noch heute in der Kapelle, wo sich vor einem Flügelaltar mit einem Stifterbild das Herzgrab des Stifter befindet, für sein Seelenheil beten. Der Kölner Kaufmann Heinrich Haich (gestorben 1454) errichtete 1452 mit 12.000 Gulden eine Stiftung, die jungen Frauen eine Heirat oder einen Klostereintritt ermöglichten sollte. Der Kaufmann Johann Rinck (gestorben 1465) dürfte an die 20.000 Gulden für Stiftungen aufgewendet haben, darunter Kammern in einem Hospital für Geisteskranke. Sein Sohn, der Jurist Dr. Peter Rinck (gestorben 1501), errichtete testamentarisch eine Stiftung für gefallene Mädchen, die der Prostitution den Rücken zukehren wollten. Ohne dass hier auf die Geschichte der caritas näher eingegangen werden kann, erscheint bemerkenswert, dass wir das ganze Mittelalter hindurch einen Dreiklang von Kunststiftungen, Messstiftungen und Armenstiftungen erkennen können, die zu einem einheitlichen Strang verwoben werden und in deren Mittelpunkt die Stiftermemorie am Stiftergrab steht.

Die Stifter- und Stiftungsforschung ist somit kein esoterisches Forschungsgebiet und auch keine Hilfswissenschaft der Kunstgeschichte, die anhand der Lebensdaten der Stifter ihre Kunstwerke zu datieren vermag. Sie ist statt dessen ein Kernthema einer die Fächergrenzen übergreifenden Geschichtlichen Landeskunde, weil sie die Nahtstellen aufzuzeigen vermag, an denen sich die Subsysteme Bistums-, Kirchen-, Frömmigkeits- und Liturgiegeschichte, Territorial-, Stadt- und Sozialgeschichte, Bildungs- und Kulturgeschichte und eben auch Kunstgeschichte miteinander verzahnen.

6. Mäzene der Spätrenaissance

Was passierte zu Beginn der Neuzeit? Zunächst einmal verdarb die Reformation den Klöstern und den Kunstwerkstätten das Geschäft. Martin Luther erklärte, dass Stiftungen kein Weg zum Seelenheil seien. Also konnte man sein Geld auch anders ausgeben. Freilich zeigen das Werk des Malers Bartholomäus Bruyn des Älteren und das Gedenkbuch des Kaufmanns Hermann Weinsberg, dass man im katholischen Köln nicht vom protestantischen Weg ins Paradies beeindruckt war. Weiterhin schickte man die Töchter in Klöster, gab Flügelaltäre und Fenster mit Heiligen- und Stifterbildern in Auftrag. Allerdings kamen die Kirchenbauten zum Stillstand, am augenfälligstem war die Einstellung des Dombaus um 1530/1560. Zum Zweiten zeigen Gemälde und Tagebücher eine breite Rezeption der Renaissancekultur im privaten Bereich, wofür sehr viel Geld ausgegeben wurde. Großartige Kunstaufträge waren selten, zum Beispiel der Lettner für St. Maria im Kapitol, den die bereits genannten Hackenay 1520/1525 von Mecheln nach Köln bringen ließen. Neu war außerdem der Aufwand, den geistliche und weltliche Potentaten mit dem Bau von Schlössern und Festungen trieben. Die von dem italienischen Architekten Alessandro Pasqualini im Auftrag von Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg errichteten Bauten in Jülich sind ein beredtes Zeugnis dafür.

Im 16./17. Jahrhundert setzte sich der Grabmalboom fort. Die Liegefigur der Gotik wird durch das Wandepitaph der Renaissance ersetzt, die immer größer werdenden Monumente wurden von Ornamenten und Wappen geradezu überwuchert. Ein Beispiel ist das großformatige Epitaph des Archidiakons Werner von der Leyen (gestorben 1435) und seines Großneffen, des Domdekans Georg von der Leyen (gestorben 1533) im Trierer Domkreuzgang. Es zeigt eine vielfigurige Kreuzigung, greift also mitten in der Reformationszeit auf ein Thema zurück, das im Spätmittelalter sehr populär war – dies ist typisch für die Kunststiftungen der Domherren und Erzbischöfe im konfessionellen Zeitalter. Wie in Köln zeigt sich hier eine Synthese von mittelalterlicher Tradition, katholischer Frömmigkeit, Humanismus und Renaissance, wie wir sie in der Reformationszeit nur in wenigen Städten finden. Weitere Beispiele dieser gegenreformatorischen Trierer Kunstpolitik sind das Grabdenkmal des Domdekans Christoph von Rheineck (+ 1535), ein antikisierender Triumphbogen mit einem Heiligen Grab und einem Altar, vor dem der Stifter begraben war, das 1530/1531 in der Trierer Liebfrauenkirche errichtet wurde. Ähnliches gilt für die aufwendigen Grabaltars des Erzbischofs Richard von Greiffenklau und des Wanddenkmal seines Nachfolgers Johann von Metzenhausen (1531- 1540) im Trierer Dom, die beide aktuelle Renaissanceornamentik mit traditionellen Heiligenprogrammen (Helena!) verbanden.

Altar der Brüder Nicasius und Georg Hackeney, um 1515. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Für die Spätrenaissance lässt sich für Köln auf den Bau der Rathausvorhalle verweisen, mit dem die Kommune ihre römische Tradition und ihr Selbstbewusstsein als kaisertreue Reichsstadt und zum Ausdruck brachte. Errichtet wurde sie 1569-1573 nach Plänen des Architekten Wilhelm Vernukken aus Kalkar und des Antwerpener Künstlers Cornelis Floris (1514-1575) aus Antwerpen. Floris lieferte auch die Grabdenkmäler der Erzbischöfe Adolf und Anton von Schauenburg für den Kölner Dom. Diese nehmen sich die Wandmonumente römischer Kardinäle zum Vorbild und verweisen so auf ihren Rang und ihre Romtreue.

Eine andere Strategie verfolgten die Trierer Erzbischöfe. Die Grabmonumente für Jakob III. von Eltz, Johann VII. von Schönenburg und Lothar von Metternich stammen aus der Werkstatt des Trierer Bildhauers Hans Ruprecht Hoffmann. Metternichs vielfiguriger Allerheiligenaltar mit seinem überbordenden Dekor ist der Höhepunkt des Trierer Manierismus. Gemeinsam mit der ebenfalls von Hoffmann geschaffenen Domkanzel (1570/1571) und dem Petrusbrunnen auf dem Hauptmarkt (1595). Dieser verbildlicht das vom Landesherrn im Sinne der vier Kardinaltugenden regierte und unter dem Stadtpatron beschützte katholische Gemeinwesen, ein Programm, das sich deutlich von dem der Kölner Bischofsgräber unterscheidet: Hier geht es den Erzbischöfen weniger um den Rombezug und den Verweis auf die Bedeutung der Trierer Heiligen, die freilich durch die heilige Helena und den heiligen Petrus vertreten sind, sondern um den Stolz auf ihre Erfolge in der Kirchen- und Territorialpolitik. In kaum einem anderen Bistum wurden die Beschlüsse des Konzils von Trient so schnell und so konsequent durchgesetzt wie in Trier, das sich in ein katholisches Musterland verwandelte. Außerdem konnten die Erzbischöfe den Unabhängigkeitsbestrebungen der Stadt Koblenz mit der Rats- und Schöffenordnung Leyana von 1567 und der Stadt Trier mit der neuen Stadtordnung, der Eltziana von 1580 ein Ende setzen. Zudem gelang ihnen mit der zuvor reichsunmittelbaren Abtei Prüm ein erheblicher territiorialer Zugewinn. Die genannten Beispiele machrn deutlich, dass die katholischen Erzbischöfe in der Zeit von Renaissance, Manierismus und katholischer Reform eine durchaus vergleichbare Kunstpoliik betrieben, dass diese sich aber hinsichtlich ihrer Botschaften, ihrer Formensprache und ihrer küstlerischen Qualtät beträchtlich unterschieden.

Wir haben also sowohl in Trier als auch in Köln im 10. und im 16. Jahrhundert eine Reihe bedeutender Kunstwerke, die nicht nur eine liturgische beziehungsweise memoriale Funktion erfüllen sollten, sondern die auch als Medium politischer und kirchenpolitischer Konflikte dienten. Adressaten der Botschaft waren die benachbarten Erzbischöfe, die Funktionsträger der geistlichen und weltlichen Verwaltung, aber auch die Bürger der Stadt, gegenüber denen der Trierer Erzbischof seinen Herrschaftsanspruch durchgesetzt und der Kölner ihn nie aufgegeben hat.

Auch wenn Köln bis zum Ende des 18. Jahrhundert eine freie Reichsstadt blieb, verschwinden die Städte und ihre Bürger im 17. Jahrhundert weitgehend von der Bühne der rheinischen Kunstgeschichte, die sie dem barocken Mäzenatentum geistlicher Herrschaftsträger überlassen. Was im 17. und 18. Jahrhundert an Kirchenbauten entsteht – in Köln die prachtvolle Jesuitenkirche St. Maria Himmelfahrt (1618-1678), die barocke Kreuzkirche in Bonn (1627) sowie in Trier der Wiederaufbau der Abtei St. Maximin in Formen der postumen Gotik (1680/1698) und der Stiftskirche St. Paulin in Formen des überschwänglichen Rokoko – geht auf die Kurfürsten und die Konvente kaum auf die Bürger. Dies gilt erst recht für die Klöster und Stifte auf dem flachen Land, für die im Rheinland kein Bauboom wie in Franken und an der Donau zu verzeichnen ist. Beispiele sind der postume gotische Neubau von Stuben (1685/1687), Himmerod (1731-1751) und Springiersbach (1769-1772).

Zudem verlagerten sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Interessen der Äbte und Äbtissinnen: In Echternach, Prüm sowie in St. Irminen, St. Martin und St. Maria ad Martyres in Trier erhielten die Abteien neue Nebengebäude mit prunkvollen Repräsentationsbauten, Orangerien und Sommerresidenzen (Bollendorf, Weilerbach). Auch die Stiftsherren und ihre adeligen Familien errichteten in den Residenzstädten prachtvolle Stadthöfe, in Trier zum Beispiel das Palais Kesselstatt und das Palais Walderdorff am Domfreihof und vor Trier die Sommerresidenz Monaise des Domdekans Philipp Franz Wilderich Nepomuk von Walderdorf (1779-1783). Für Koblenz lassen sich der Bürresheimer Hof (1659/1660), der Metternicher Hof (1674), der Eltz-Rübenacher Hof (1701) und der von der Leyensche Hof (Umbau 1725) nennen.

Die Kölner Rathauslaube, 2010, Foto: Raimond Spekking.

7. Absolutistische Kunstpolitik im Barock: Öffentliche Brunnen in Residenzstädten

Auf dem Bonner Marktplatz wurde 1777 ein neuer Brunnen in Form eines Obelisken aufgestellt. Eine Inschrift berichtet, der Brunnen sei von Rat und Bevölkerung der Stadt Bonn aus Dankbarkeit und zu Ehren des Kurfürsten Maximilian Friedrich von Königsegg errichtet worden. Dieser habe die Rechte des Rates geschützt, die Bürger bei Missernten mit Getreide versorgt, die Stadt durch den Bau eines Armenhauses von Müßiggängern befreit und eine Akademie gegründet. Da gleichzeitig der Bonner Rat wegen der Baulasten protestierte, wird man die Inschrift – wie die anderen auch – nicht ganz wörtlich nehmen dürfen. Doch nicht nur der Kölner Kurfürst errichtete einen Brunnen: Auch vor dem Koblenzer Theater steht ein Obeliskenbrunnen. Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Sachsen schenkte – so die Inschrift – diesen Brunnen seinen Nachbarn. Er erlaubte es den Bewohnern der Residenz, Wasser aus der auf Kosten der Bürgerschaft angelegten Wasserleitung zum Schloss zu entnehmen. In Trier legte Erzbischof Franz Georg von Schönborn den Georgsplatz an, den heutigen Kornmarkt. 1749 wurde der Brunnen errichtet, in der Mitte ein elf Meter hoher Obelisk, der von einer Figur des heiligen Georg bekrönt wird. An den Ecken haben Personifikationen der vier Jahreszeiten Platz genommen, welche die Ordnung der Welt, für die der pflichtbewusste Landesherr sorgt, symbolisieren. Ergänzt wird dieses Programm durch Wappen und Inschriften, die deutlich machen, dass der Trierer Rat auf Befehl des Kurfürsten dieses Monument errichtet hat.

Bonner Marktplatz mit Rathaus und Fontaine. Kolorierter Kupferstich als (seitenverkehrtes) Guckkastenbild von Balthasar Friedrich Leizel nach Franz Rousseau, nach 1777. (Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn)

Weitere Beispiele für Schönbornbrunnen in Obeliskenform lassen sich für Mainz (Erzbischof Lothar Franz von Schönborn, 1655-1729) und Würzburg (Bischof Friedrich Karl von Schönborn, 1674-1746) anführen. Die Brunnen von Bonn, Koblenz und Trier machen deutlich, dass es einen engen Zusammenhang von Stadtplanung, Wasserversorgung und kurfürstlicher Repräsentation gegeben hat; die Großzügigkeit des Herrschers versorgte die Untertanen an den öffentlichen Plätzen mit frischem Wasser. Wie der Trierer Brunnen mit seinem Figuren- und Wappenprogramm deutlich macht, symbolisiert er die göttliche Ordnung von Staat und Gesellschaft. Römische Imperatoren und Päpste bracht Obeliksken aus Ägypten nach Rom und stellten sie dort auf den großen Plätzen auf. Der Obelisk ist somit auch als Romverweis und als Bekenntnis eines geistlichen Landesherrn zur katholischen Sache zu lesen.

Die Kunst des Barock und Rokoko ist nicht Ausdruck einer weltzugewandten Sinnesfreunde, sondern ein Versuch, die Ansprüche des Landesherren in der Reichs- und Territorialpolitik sowie als romtreue Repräsentanten des katholischen Glaubens zu verbildlichen. Während in Trier keine der niederadeligen Familien der Region dauerhaft das Amt des Erzbischofs vereinnahmen konnte, berief das hochadelige Kölner Domkapitel von 1583 bis 1761 insgesamt fünf Wittelsbacher auf den Bischofsthron. Diese konnten durch Personalunion eine ganze Reihe geistlicher Fürstentümer vereinen, worin ihre Trierer Kollegen weitaus weniger erfolgreich waren. Dennoch war ihre machtpolitische Basis schwach und zudem wurden ihre Territorien in eine ganze Reihe von Kriegen verwickelt, was die Kirchenfürsten außen- und reichspolitisch in eine schwierige Lage brachte. Auch innerhalb ihrer Territorien ließ sich aufgrund der zahlreichen historisch gewachsenen Privilegien der Domkapitel, Stifte, Klöster, Stände und Städte keine absolutistische Herrschaft durchsetzen.

Die Förderung von Kunst und Kultur sowie ein prachtvolles Hofleben mit Festen, Jagden und Feuerwerk kann als Herrschaftsinstrument verstanden werden, als Propagierung ihrer Ansprüche als Erzbischof, Kurfürst und Landesherr. Politik wird zu einem „Staatstheater“, in dem der Herrscher der Hauptdarsteller ist. Der Regisseur ist der Zeremonienmeister, der das Regelwerk der Zeremonialwissenschaft beherrscht und danach feierliche Einritte, Huldigungen, Festmähler, Hoffeste und Leichenzüge organisiert. An diesen Veranstaltungen nahmen in einer strengen Ordnung der Hofstaat, aber auch die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft (Dom- und Stiftsherren, Stadtrat, Zünfte und Bruderschaften, Schüler und Studenten) teil. Gerade den Begräbnissen kommt dabei eine Schlüsselbedeutung zu. Dies geht nicht nur aus den barocken Grabdenkmälern hervor, sondern auch aus den gedruckten Begräbnisordnungen und Leichenpredigten, aus denen sich der ebenfalls perfekt inszenierte „schöne Tod“ des Herrschers, der Leichenzug, die ephemere Festarchitektur und die feierliche Messe im Dom rekonstruieren lassen. Das Grabdenkmal ist dabei als einzige, Stein gewordene Überrest dieser Inszenierung übrig geblieben.

8. Absolutistische Kunstpolitik im Barock: Franz Georg von Schönborn (1729-1756)

Für Trier ist der bereits genannte Erzbischof Franz Georg von Schönborn geradezu der Prototyp eines kunstliebenden Landesherrn. Er stammte aus einer bedeutenden südwestdeutschen Adelsfamilie, die in ihrer Blütezeit im 17./18. Jahrhundert 14 Bischofsthrone besetzen konnte und von dem sogenannten Schönborn’schen „Bauwurm“ infiziert worden war. Franz Georg war zudem Propst des Trierer Stiftes St. Paulin, dessen Kirche 1674 zerstört worden war. Da in der Krypta bedeutende Heilige begraben waren, musste die Kirche an ihrem vor Trier gelegenen Standort wieder aufgebaut werden. 1734 legte Franz Georg den Grundstein zum Neubau, den er aus eigenen Mitteln finanzierte. Architekt war Christian Kretzschmar (um 1700-1768), die Pläne werden aber auch dem Hausarchitekten der Familie, Balthasar Neumann zugeschrieben. Die Fresken von Christoph Thomas Scheffler (1699-1756) zeigen die Geschichte des heiligen Paulinus und der Thebäischen Legion. An prominenter Stelle findet sich das Wappen der Schönborn, das man in der Kirche noch an zahlreichen anderen Plätzen sieht. Der Hochaltar ist ein gänzlich in Architekturformen aufgelöster Ziborienaltar, ähnlich wie der auch von Neumann entworfene in Worms, wo Franz Georg ebenfalls das Bischofsamt bekleidete, der in der Brühler Schlosskirche und der der Mainzer Stiftskirche St. Peter. Alle vier erinnern an das gleiche Vorbild, an Giovanni Lorenzo Berninis (1598-1680) Ziborienaltar in St. Peter in Rom von 1624-1633. Der Altar in St. Paulin zeigt die Namenspatrone des Stifters, Franziskus und Georg, von denen sich letzterer auch auf dem Georgsbrunnen findet. 1757 wurde diese bedeutendste Kirche des Rokoko im westdeutschen Raum geweiht, ein Gesamtkunstwerk, das auch Meisterwerke der Stuckateure, Holzschnitzer und Kunstschmiede beherbergt.

Georgsbrunnen auf dem Trierer Kornmarkt, 2009, Foto: Berthold Werner.

Franz Georg von Schönborn ist nicht nur als Bauherr eines Platzes mit Brunnen und einer Kirche hervorgetreten. In Kesselheim am Rhein ließ er 1750 Schloss „Schönbornlust“ errichten, das leider 1806 zerstört wurde. Erhalten ist dagegen das 1739 nach Plänen von Neumann von seinem Schüler, dem kurtrierischen Baumeister Johann Seitz (1717-1779) errichtete Dikasterialgebäude in Ehrenbreitstein, das heute noch ein Schmuckstück der rechten Rheinfront darstellt. Bereits zu Lebzeiten gab Franz Georg sein Grabmal im Dom bei dem Würzburger Hofbildhauer Johann Wolfgang van der Auwera (1708-1756) in Auftrag. Es handelt sich um einen Grabaltar mit einer halb aufgerichteten Marmorfigur des Erzbischofs. Ihm gegenüber sitzt eine Allegorie des Glaubens, darüber Christus im goldenen Strahlenkranz, zu dem der Kirchenfürst emporblickt, während er sich mit einer theatralischen Geste an die Brust fasst. Die Inszenierung des eigenen Sterbens nach dem Ideal des „schönen Todes“, auf das sich der Kirchenfürst bestens vorbereitet hatte, ist der letzte Akt in seinem Staatstheater, bevor der Vorhang fällt. Es zeigt ihn als idealen und gottesfürchtigen Herrscher aus einem bedeutenden Geschlecht. „Pietas Schönborniana“ ist das Leitmotiv dieser politisch motivierten Frömmigkeit.

St. Paulin in Trier, 2009, Foto: Berthold Werner.

Seine Nachfolger sind vor allem durch Schlossbauten hervorgetreten. Johann Philipp von Walderdorff ließ 1759 in Engers ein Jagd- und Lustschloss mit Schiffsanlegestelle errichten. Weiter ließ er 1761-1763 die Burg in Wittlich abreißen und Schloss „Philippsfreude“ erbauen. In der Residenzstadt Trier gab es einen Schlosskomplex aus dem 16./17. Jahrhundert, der die antike Basilika einbezog. Unter Johann Philipp von Walderdorff wurde 1756/1762 nach Plänen von Seitz ein langgestreckter repräsentativer Südflügel zum Palastgarten hin errichtet. Von den 22 Achsen wurden jedoch nur 17 gebaut. Besonders hervorzuheben ist das nach Vorbildern in Würzburg und Brühl errichtete Treppenhaus, eine ideale Bühne der Rokoko-Präsentation, bei der man sich allerdings fragt, wer in Trier der Schauspieler im Staatstheater und wer das Publikum war. Immerhin bekam auch er ein Grabmal im Dom, ein schlichtes klassizistisches Monument mit einem Obelisken. Ein marmorner Sensenmann weist auf den Kirchenfürsten, der sich durch fromme Lektüre auf einen schönen Tod vorbereitet.

Kurfürstliches Palais in Trier, 2005, Foto: Stefan Kühn.

Sein Nachfolger Clemens Wenzeslaus von Sachsen wandte sich 1776 an die Landstände und legte den Plan zum Bau eines Residenz- und Lustschlosses in Koblenz vor. Dies würde die Koblenzer Wirtschaft fördern, außerdem sei die Verbindung über den Rhein schwierig und die dort gelegene Philippsburg baufällig. Die ersten Pläne fertigte der französische Architekt Pierre Michel d’Ixnard (1723-1795) an, 1779 wurde ebenfalls aus Frankreich Antoine-Françoise Peyre (1739-1823) berufen, der einen deutlich verkleinerten und vereinfachten Bau entwarf: Einen parallel zum Rhein gelegenen „Corps de Logis“ von 39 Achsen. Weit ausschwingende Seitenflügel umrahmen den zur Stadt gelegenen Schlossvorplatz, man fühlt sich an Berninis Petersplatz in Rom (1656-1667) erinnert. Im Gegensatz zu dem verspielten Rokoko der Trierer Residenz hielt in Koblenz der strenge Klassizismus Einzug.

Das Koblenzer Schloss war eng verbunden mit dem Plan zum Bau einer Neustadt, für den die Stadtmauer teilweise abgetragen wurde. Vom Schloss aus verlief die Clemensstraße in die Neustadt, in der Beamte, Kaufleute und Ärzte repräsentative Häuser bauen sollten. Zur Altstadt hin wurde der Clemensplatz angelegt, der ebenfalls den Namen des Bauherrn bewahren sollte. Hier wurden 1787 ein klassizistisches Komödien- und Ballhaus und davor der Obeliskenbrunnen errichtet. Bereits 1786 konnte der Kurfürst das Schloss beziehen. Zahlreiche Kunsthandwerker arbeiteten an der luxurösen Innenausstattung. Fürsten der Zeit ließen sich gerne als Apoll darstellen, der die Musen an seinen Musenhof zog, die freilich nur die Aufgabe hatten, mit ihrer Kunst den Potentaten zu verherrlichen. 1792 wurde die Schlosskapelle geweiht. Im gleichen Jahr musste der Kurfürst zum ersten Mal vor den französischen Revolutionstruppen aus seiner Hauptstadt fliehen, in der zahlreiche Flüchtlinge Zuflucht gefunden hatten. 1794 verließ er Koblenz dann endgültig. Der Vorhang im Staatstheater war gefallen. Neue Akteure betraten die Bühne.

9. Absolutistische Kunstpolitik im Barock: Clemens August von Bayern (1723-1761)

Kurköln wurde von 1583 bis 1761 von insgesamt fünf Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach regiert, von denen nicht nur Clemens August durch eine glänzende Bautätigkeit hervor trat. Dieser konzentrierte sich insbesondere auf seine Residenzstadt Bonn. Hier hatte bereits 1627 sein Vorgänger Ferdinand von Wittelsbach die barocke Kreuzkirche auf dem Kreuzberg erbaut, bereits im Mittelalter eine Wallfahrtsstätte. 1746 stiftete Clemens August hier eine Heilige Stiege. Es handelt sich um eine Nachbildung der „Scala Santa“, der angeblich aus dem Palast des Pilatus stammenden Treppe, die Christus vor seiner Verurteilung hinaufsteigen musste. Sie wurde der Legende nach 326 von der heiligen Helena nach Rom in den Lateran gebracht, wo sie heute noch die Pilger anzieht. 1747 bis 1756 ließ der Erzbischof einen neuen Hochaltar errichten, der den betenden Kurfürsten vor der heiligen Helena zeigte. Weiter stiftete Clemens August der Kirche ein Heiliges Grab.

Diese charakteristischen Elemente barocker Frömmigkeit machen Bonn zu einer Heiligen Stadt, einen Rang, den im Mittelalter Trier und Köln für sich beanspruchten. Kreuzwege und Kalvarienberge, Prozessionen und Wallfahrten zeigen jedem Besucher, dass er gut regiertes Heiliges Land durchquert, das von einem frommen katholischen Fürsten voller Gottesfurcht regiert wird. Es ist die „Pietas Bavarica“ im Gegensatz zur „Pietas Schönborniana“. Dabei beruft man sich in Trier wie in Bonn auf das Vorbild der ewigen Stadt und auf die Heiligenlegenden des hohen Mittelalters. Sowohl am Hochaltar auf dem Kreuzberg als auch im Bonner Münster (ursprünglich am Grabmal des Archidiakons Siegfried von Westerburg), aber auch im Trierer Dom finden sich monumentale Helena-Darstellungen des 18. Jahrhunderts. In den Fresken der Kreuzkirche war die Kaisermutter, die das Heilige Kreuz wieder aufgefunden hatte, dargestellt, außerdem in denen in St. Paulin, die zudem das Martyrium der Thebäischen Legion zeigten, das sowohl Trier, aber auch Bonn, Köln und Xanten für sich beanspruchten.

Die funerale Repräsentation besaß dagegen in Kurköln keinen so hohen Stellenwert. Der Kölner Dom lag im verfeindeten Ausland, auf dem Territorium der Freien Reichsstadt Köln. Zudem stand in der unvollendeten Kathedrale schlichtweg kein Platz mehr zur Verfügung. Mit den beiden bereits im Chorbereich begrabenen Schauenburgern endet die Serie der monumentalen Kölner Bischofsgräber. An die fünf Wittelsbacher erinnert nur eine immerhin sechs Meter große Memorientafel an der Nordwand der Dreikönigenkapelle.

Das Kurfürstliche Schloss in Koblenz, Luftbildaufnahme, 2011, Foto: Holger Weinandt.

Der Schwerpunkt der Bautätigkeit von Clemens August lag im weltlichen Bereich. Das kurfürstliche Schloss in Bonn am Hofgarten war von seinem Vorgänger 1697-1705 wiederaufgebaut worden. 1744 wurde an der Südseite die Madonnenstatue Regina Pacis angebracht; die marianische Komponente ist ein zentraler Aspekt der „Pietas Bavarica.“ Unter Clemens August wurde außerdem 1751-1755 das Koblenzer Tor nach Plänen von Françoise de Cuvilliés dem Älteren (1695-1768) eingefügt. An der Fassade befinden sich die Personifizierungen der vier Tugenden des 1693 gegründeten wittelsbachischen Michaelsordens: Frömmigkeit, Ausdauer, Stärke und Treue sowie der Erzengel, der bayerische Landespatron. Den Neubau des Poppelsdorfer Schlosses nahm ebenfalls schon sein Vorgänger 1715 in Angriff. Nach Plänen von Balthasar Neumann ließ Clemens August es bis 1740 erweitern und benannte es in „Clemensruhe“ um. Es wurde durch die Poppelsdorfer Allee mit dem kurfürstlichen Schloss verbunden und besaß in der anderen Richtung eine Sichtverbindung zur Kirche auf dem Kreuzberg. Solche Blickachsen wurden auch in Koblenz und Trier angelegt, sie verbinden zudem das Schloss in Bassenheim mit der Wallfahrtskapelle auf dem Karmelenberg, finden sich aber auch bei der Votivkapelle bei Schloss Bekond der Reichsgrafen von Kesselstatt. Auch diese Blickachsen verweisen auf das ewige Rom, wo bereits Papst Sixtus V. (Pontifikat 1585-1590) breite Verbindungsstraßen zwischen den sieben Hauptkirchen der Stadt brechen ließ. Dieses Konzept vervollständigte dann Giovanni Lorenzo Bernini mit einem ganzen System von Brunnen und Obelisken.

Bonner Universitäts-Hauptgebäude, ehemals kurfürstliche Residenz, Foto: Presseamt Bundesstadt Bonn.

Die bedeutendste Leistung von Clemens August war jedoch der Neubau von Schloss Augustusburg in Brühl. Bereits kurz nach seinem Regierungsantritt 1723 begannen an der Stelle einer zerstörten Wasserburg die Arbeiten nach Plänen von Johann Conrad Schlaun. Die prachtvolle Ausstattung entwarf der Münchner Hofbaumeister Françoise de Cuvilliés der Ältere. 1735 wurde ein Oratorium mit einem Ziborienaltar nach Entwürfen von Balthasar Neumann errichtet. Neumann ist auch der Urheber des Treppenhauses, dem Augustusburg den Rang einer der bedeutendsten Schöpfungen des Rokoko in Deutschland verdankt. Schließlich ist noch auf den Park und die bedeutende, 1768 fertiggestellte Ausstattung des Schlosses hinzuweisen. Dass auch Augustusburg der Ort prächtiger Feste, Gesellschaften und Jagden war, sei nur am Rande erwähnt. Wie Franz Georg von Schönborn spielte Clemens August von Wittelsbach eine Hauptrolle in einem Theaterstück, nur dass die Kulissen in Kurköln noch weitaus prächtiger waren als in Kurtrier.

Das Poppelsdorfer Schloss, Luftaufnahme aus südlicher Richtung, 2013, Foto: Wolkenkratz.

Weiter erbaute Clemens August das Jagdschlösschen „Entenfang“ in Wesseling, das Jagdschloss „Falkenlust“ in Brühl, das Jagdschloss „Herzogsfreude“ im Kottenforst und das Jagdschloss „Clemenswerth“ im emsländischen Sögel. Dass er auch in den Bistümern Münster, Paderborn, Hildesheim und Osnabrück, die er in Personalunion innehatte, seine Spuren hinterließ, sei nur am Rande erwähnt.

Im Jahre 2000 fand eine vielbeachtete Ausstellung der Museen in Bonn, Köln und Jülich sowie der Schlösser Augustusburg und Miel (heute Gemeinde Swisttal) mit dem Titel „Der Riss im Himmel. Clemens August und seine Epoche“ statt. Der Riss im Himmel war in Kurköln bereits am Ende der Ära von Clemens August zu erkennen. Als er 1761 starb, endete die Reihe der Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach, und der nordwesteuropäische Herrschaftsverband aus fünf Bistümern brach auseinander. Aber auch von innen waren die geistlichen Fürstentümer bedroht. Die Aufklärung stellte sowohl das Ançien Regime als auch die Privilegien des Adels und die ganze Ständegesellschaft, nicht zuletzt auch die barocke Frömmigkeit und die religiöse Intoleranz in Frage. Aufgeklärte Kurfürsten wie Clemens Wenzeslaus von Sachsen oder sein Kölner Amtskollege Maximilian Franz von Österreich führten Reformen durch, sägten aber an ihrem eigenen Ast. Fluchtartig verließen die beiden Kirchenfürsten die Bühne, als die französischen Revolutionstruppen kamen. Ihr Stück war zu Ende.

Bei der Ausstellung von 2000 wurden neben der barocken Fülle der Ergebnisbände die Dominanz der kunstgeschichtlichen Betrachtungsweise und die Köln-Zentriertheit des Unternehmens beklagt. Vergleiche mit den Verhältnissen in Kurtrier und Kurmainz könnten vieles vertiefen, doch soll hier ein Blick auf die zeitliche Dimension geworfen werden: Im 10. Jahrhundert konkurrierten Erzbischof Egbert von Trier und Erzbischof Gero von Köln miteinander und benutzten unter anderem das Medium Kunst, um ihre Positionen heilsgeschichtlich abzuleiten, festzuschreiben und zu propagieren. Acht Jahrhunderte später saßen Franz Georg von Schönborn und Clemens August auf den Bischofsthronen. Anstelle von zwei Würdenträgern der ottonischen Reichskirche haben wir jetzt zwei Kur- und Reichsfürsten aus dem Zeitalter des Absolutismus vor uns. Ihre Interessen haben sich deutlich in den profanen Bereich verlagert, sie bauen vor allem Schlösser und statten diese verschwenderisch aus. Die Schlösser, Brunnen und Plätze trugen ihren Namen und sollten so ihren Nachruhm sichern. Ob jedoch die Klöster und Stifte, Kirchenfürsten und Landesherren jemals die Schulden hätten bezahlen können, die sie für Ihre Bauten im 18. Jahrhundert aufgenommen haben, sei dahingestellt.

Auch wenn die religiöse Dimension ihre Bedeutung verloren hat, so spielt sie weiterhin auch im 18. Jahrhundert eine Rolle. Hier sind drei Komponenten hervorzuheben: Erstens war der Rombezug ein Element der Kontinuität, das beide Epochen miteinander verband. Hatte man im 10. Jahrhundert auf die apostolische Sukzession verwiesen und die Bischofsreihe zu der der Päpste in Parallele gesetzt, so zitierte man im 18. Jahrhundert Berninis Petersplatz und seinen Altar im Petersdom. Zum Zweiten spielte im 10. Jahrhundert der Heiligen- und Reliquienkult eine wichtige Rolle. Und genau an diese mittelalterlichen Frömmigkeitsformen knüpfte man im 18. Jahrhundert wieder an und berief sich auf die Helenalegende und auf das Martyrium der Thebäischen Legion. Zum Dritten unterstreicht die hohe künstlerische Qualität die Bedeutung, welche die Auftraggeber den von ihnen gestifteten Kunstwerken beimaßen: Sowohl Egbert als auch Gero beriefen Malermönche von der Reichenau und sowohl Franz Georg als auch Clemens August ließen ihre Pläne von Balthasar Neumann zeichnen. Beide beauftragten darüber hinaus eine ganze Reihe bedeutender Künstler aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Das Angebot an einheimischen Kräften war überschaubar, oft übertrug man ihnen nur die Bauleitung nach Plänen auswärtiger Meister. Schließlich erscheint wichtig, dass die Hauptrepräsentanten beider Epochen die Erzbischöfe waren. Im hohen und späten Mittelalter war Kunst demokratisch geworden, stand für Adelige, Bürger und Kleriker offen. Diese Gruppen verschwinden dann nach der Renaissance wieder. Überspitzt formuliert zog sich das Bürgertum in Trier, Koblenz und Bonn in seine durchaus prachtvoll ausgestatteten Wohnhäuser zurück. Es blieb neben den Erzbischöfen nur noch eine Reihe von Adelsfamilien, die Domherren und auch Bischöfe stellten und durch Baumaßnahmen hervortraten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert öffnete sich ein Riss im Himmel. Mit der Säkularisation wurden auch die Karten der Stifter und Auftraggeber neu gemischt.

Hat der Artikel Ihr Interesse geweckt? Entdecken Sie vor Ort mehr dazu auf click-rhein.lvr.de.

Literatur (Auswahl)

Der Text geht auf den Abendvortrag bei der Tagung „Seelenheil – Gemeinwohl – Ansehen. Stifter und Stiftungen im Rheinland vom Mittelalter bis in die Gegenwart“ des Vereins für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande am 5. Oktober 2009 in Bonn zurück. Er fasst eine Reihe von Veröffentlichungen des Verfassers zusammen und ließe sich an vielen Stellen ergänzen.

Althoff, Gerd, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997.

Bergmann, Ulrike, Prior omnibus autor. An höchster Stelle aber steht der Stifter, in: Legner, Anton (Hg.), Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog Köln 1985, Band 1, S. 117-148.

Beuckers. Klaus Gereon, Das Ottonische Stifterbild. Bildtypen, Handlungsmotive und Stifterstatus in Ottonischen und frühsalischen Stifterdarstellungen, in: Beuckers, Klaus Gereon/Cramer, Johannes/Imhof, Michael (Hg.), Die Ottonen. Kunst – Architektur - Geschichte, Naumburg 2002, S. 63-102.

Binding, Günther, Noch einmal zur Datierung des sogenannten Gero-Kreuzes im Kölner Dom, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 63 (2003), S. 321-328.

Borgolte, Michael, Stiftungen und Stiftungswirklichkeiten. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Berlin 2000.

Brossette, Ursula, Die Inszenierung des Sakralen. Das theatralische Raum- und Ausstattungsprogramm süddeutscher Barockkirchen in seinem liturgischen und zeremoniellen Kontext, 2 Bände, Weimar 2002.

Fey, Carola, Die Begräbnisse der Grafen von Sponheim. Untersuchungen zur Sepulkralkultur des mittelalterlichen Adels, Mainz 2003.

Groten, Manfred, Bürgermeister und arme Töchter in Köln 1452-1670. Die Stiftung des Kölner Bürgers Heinrich Haich von 1452, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 73 (2009), S. 31-78; 74 (2010), S. 79-126; 75 (2011), S. 134-170.

Heinz, Stefan/Rothbrust, Barbara/Schmid, Wolfgang, Die Grabdenkmäler der Erzbischöfe von Trier, Köln und Mainz, Trier 2004.

Heinz, Stefan, „Ecce hora est“. Die Inszenierung des Schönen Todes an Bischofsgrabmälern in Trier und Mainz, in: Braun, Bettina/Menne, Mareike/Ströhmer, Michael (Hg.), Geistliche Fürsten und Geistliche Staaten in der Spätphase des Alten Reiches, Epfendorf am Neckar 2008, S. 239-262.

Heinz, Stefan, Aspice Ricardi monumentum ... Das Grabmal für Erzbischof Richard von Greiffenklau im europäischen Kontext, in: Embach, Michael/Dühr, Elisabeth (Hg.), Der Trierer Reichstag von 1512 in seinem historischen Kontext, Trier 2012, S. 313-328

Heinz, Stefan, Rom in Trier und Mainz. Die Brunnen der Schönborn, in: Rippmann, Dorothee/Schmid, Wolfgang/Simon-Muscheid, Katharina (Hg.), „... zum allgemeinen statt nutzen“. Brunnen in der europäischen Stadtgeschichte, Trier 2008, S. 205-230.

Hirschfeld Peter, Mäzene. Die Rolle des Auftraggebers in der Kunst, Berlin 1968.

Hopp, Stephan/Markschies, Alexander/Nußbaum, Norbert (Hg.), Städte, Höfe und Kulturtransfer. Studien zur Renaissance am Rhein, Regensburg 2010.

Irsigler, Franz/Schmid, Wolfgang, Kunsthandwerker, Künstler, Auftraggeber und Mäzene im spätmittelalterlichen Köln, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 63 (1992), S. 1-54.

Kaiser, Michael/Leifeld, Marcus/Rutz, Andreas, Ein Kurfürstmacht noch keine Epoche. Eine Standortbestimmung der Frühneuzeitforschung im Rheinland anlässlich eines Ausstellungsprojektes, in: Geschichte in Köln 50 (2003), S. 55-87.

Kirgus, Isabelle, Die Rathauslaube in Köln (1569-1573). Architektur und Antikerezeption, Bonn 2003.

Knopp, Gisbert, Avita fide – Zur Wittelsbachschen Hausmacht- und Kirchenpolitik am Ende des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Die Jesuitenkirche St. Mariae Himmelfahrt in Köln, Düsseldorf 1980, S. 135-154;

Knopp, Gisbert, Die Heilige Stiege und die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Bonn – Zeugnisse barocker Volksfrömmigkeit und fürstlicher Prachtliebe, in: Zehnder, Frank Günter (Hg.), Das Ideal der Schönheit. Rheinische Kunst in Barock und Rokoko, Köln 2000, S. 111-129.

Kosch, Clemens, Kölns Romanische Kirchen. Architektur und Liturgie im Hochmittelalter, Regensburg 2000.

Kosch, Clemens, Die romanischen Dome von Mainz, Worms und Speyer, Architektur und Liturgie im Hochmittelalter, Regensburg 2011.

Labusiak, Thomas, Die Ruodprechtgruppe der ottonischen Reichenauer Buchmalerei. Bildquellen – Ornamentik – stilgeschichtliche Voraussetzungen, Berlin 2009.

Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Spätmittelalter, Wien 1990.

Meier, Hans-Rudolf/Jäggi, Carola/Büttner, Philippe (Hg.), Für irdischen Ruhm und himmlischen Lohn. Stifter und Auftraggeber in der mittelalterlichen Kunst, Berlin 1995.

Nesselrode, Leonie von, Die Chorfenster von Ehrenstein. Bertram von Nesselrode und Margarethe von Burscheid - Stifter an der Schwelle zur Frühen Neuzeit, Köln 2008.

Renaissance am Rhein, Katalog Köln 2010.

Ronig, Franz J. (Hg.), Egbert. Erzbischof von Trier 977 993. Gedenkschrift der Diözese Trier zum 1000. Todestag, 2 Bände, Trier 1993.

Rothbrust, Barbara, Pro defuncto Archiepiscopo. Zur barocken Inszenierung des Herrschertodes des Trierer Erzbischofs und Kurfürsten Franz Georg von Schönborn († 1756), in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 28 (2002), S. 187-235.

Rothbrust, Barbara/Schmid, Wolfgang, Der Trierer Erzbischof Franz Georg von Schönborn (1729-1756). Ein Kurfürst als Schauspieler im Staatstheater, in: Minn, Gisela/Irsigler, Franz (Hg.), Portrait einer europäischen Kernregion. Der Rhein-Maas-Raum in historischen Lebensbildern, Trier 2005, S. 178-205.

Rothbrust, Barbara/Schmid, Wolfgang, Ratsherrentrinkstube, Georgsbrunnen und barocke Repräsentation. Trier unter Franz Georg von Schönborn (1729-1756), in: Rheinische Vierteljahrsblätter 67 (2004), S. 83-116.

Ruf, Susanne, Die Stiftungen der Familie Hardenrath an St. Maria im Kapitol zu Köln (um 1460 bis 1630). Kunst, Musikpflege und Frömmigkeit im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit, Korb 2011.

Sauer, Christine, Fundatio und Memoria. Stifter und Klostergründer im Bild 1100 bis 1350, Göttingen 1993.

Schmid, Wolfgang, Der Bischof, die Stadt und der Tod. Kunststiftungen und Jenseitsfürsorge im spätmittelalterlichen Trier, in: Borgolte, Michael (Hg.), Stiftungen und Stiftungswirklichkeiten. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Berlin 2000, S. 171-256.

Schmid, Wolfgang, Frömmigkeit und Repräsentation einer geistlichen Elite. Die Grabdenkmäler der Domkanoniker im Trierer Dom und in Liebfrauen, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 59 (2007), S. 145-228.

Schmid, Wolfgang, Grabdenkmäler im Erzbistum Trier (1150-1650). Methoden, Probleme und Perspektiven einer Bestandsaufnahme, in: Kurtrierisches Jahrbuch 35 (1995), S. 99-129.

Schmid, Wolfgang, Grabdenkmäler und Kunstpolitik der Erzbischöfe von Trier und Köln im Zeitalter der Gegenreformation, in: Sancta Treveris. Beiträge zu Kirchenbau und bildender Kunst im alten Erzbistum Trier. Festschrift für Franz J. Ronig zum 70. Geburtstag, Trier 1999, S. 515-552.

Schmid, Wolfgang, Kunst und Architektur, in: Bernhard Schneider (Hg.), Kirchenreform und Konfessionsstaat 1500-1801 (Geschichte des Bistums Trier 3), Trier 2010, S. 492-550.

Schmid, Wolfgang, Stifter und Auftraggeber im spätmittelalterlichen Köln, Köln 1994.

Schmid, Wolfgang, Zwischen Frömmigkeit und Politik: Reliquien im Mittelalter. Das Beispiel Erzbischof Egberts von Trier, in: Mein, Georg/Sieburg, Heinz (Hg.), Medien des Wissens. Interdisziplinäre Aspekte von Medialität, Bielefeld 2011, S. 65-97.

Scholten, Uta, Überlegungen zu Struktur, Funktion und Entwicklung der rheinischen Sakrallandschaft im 17. und 18. Jahrhundert, in: Zehnder, Frank Günter/Schäfke, Werner (Hg.): Der Riss im Himmel. Clemens August und seine Epoche, 8 Bände, Köln 1999-2000, Katalog Köln 2000; hier: Band 5, S. 117-139.

Tritz, Sylvie, „... uns Schätze im Himmel zu sammeln.“ Die Stiftungen des Nikolaus von Kues, Mainz 2008.

Weilandt, Gerhard, Geistliche und Kunst. Ein Beitrag zur Kultur der ottonisch-salischen Reichskirche und zur Veränderung künstlerischer Traditionen im späten 11. Jahrhundert, Köln 1992.

Weiß, Dieter J., Pietas Schönborniana. Herrschertugend und adeliges Standesbewußtsein im Zeitalter des Barock, in: Neue Wege der Ideengeschichte. Festschrift für Kurt Kluxen zum 85. Geburtstag, Paderborn 1996, S. 261-282.

Woeckel, Gerhard P., Pietas Bavarica. Wallfahrt, Prozession und Ex-voto-Gabe im Hause Wittelsbach in Ettal, Wessobrunn, Altötting und der Landeshauptstadt München von der Gegenreformation bis zur Säkularisation und der „Renovatio Ecclesiae“, Weißenhorn 1992.

Schloss Augustusburg in Brühl, Blick von Osten in den Ehrenhof, 2010, Foto: Hans Weingartz. (Hans Weingartz)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Schmid, Wolfgang, Stifter und Mäzene im Rheinland im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/stifter-und-maezene-im-rheinland-im-spaetmittelalter-und-der-fruehen-neuzeit/DE-2086/lido/57d11fcb026639.35572009 (abgerufen am 27.04.2024)