Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Kirchlicher Strukturwandel in der französischen Zeit (1794-1815)

Die zahlreichen lutherischen und reformierten Kirchentümer im Bereich der späteren Rheinprovinz hatten zumeist den Status einer Minderheitenkirche, nur wenige bildeten eigene Landeskirchen aus und wurden obrigkeitlich gefördert. Die Erzstifte Köln und Trier blieben rein katholisch, wobei sich in Köln einige heimliche Gemeinden behaupten konnten. In den Herzogtümern Jülich und Berg, für deren konfessionelle Zustände sich der Terminus von der (evangelischen) „Kirche unter dem Kreuz" etabliert hat, und im Herzogtum Kleve war im Cöllner Religionsvergleich von 1672 ein fragiler Interessenabgleich zwischen dem katholischen Pfalz-Neuburg und dem reformierten Brandenburg gefunden worden. Die französische Besatzung seit 1794 förderte die religiöse Toleranz und brachte die Gleichberechtigung der Konfessionen. Erstmals durften evangelische Gottesdienste auch in ehedem rein katholischen Städten frei ausgeübt werden.

So erhielten 1802 die Evangelischen in Köln die Antoniterkirche und in Aachen die Annakirche zugewiesen. Im gleichen Jahr bestimmten die „Organischen Artikel" für beide evangelische Konfessionen in den linksrheinischen Departements die Bildung von Konsistorialkirchen mit jeweils 6.000 Seelen. Diese radikale Verwaltungsreform hatte zwar keinen Bestand, bahnte aber den Weg für die anschließende Vereinheitlichung der kirchlichen Strukturen nach preußischem Muster. Auch der Gedanke einer Union zwischen Lutheranern und Reformierten wurde in einzelnen Gemeinden - zunächst noch erfolglos - forciert.

2. Die preußische Provinzialkirche I: Union und Agende (1815-1835)

Rasch erfolgte der Zusammenschluss der evangelischen Rheinländer zu einer Kirchenprovinz der preußischen Landeskirche mit dem König als summus episcopus. Ein bereits 1814 eingerichtetes Konsistorium in Düsseldorf wurde in den Folgejahren gemäß der Provinzengliederung durch zwei Konsistorien in Köln für Jülich-Kleve-Berg und in Koblenz für die Provinz Niederrhein ersetzt. Nach Aufhebung des Kölner Konsistoriums 1826 verblieb Koblenz als kirchlicher Behördensitz für die Rheinprovinz; dort war auch fortan der Dienstsitz des Generalsuperintendenten.

Der Aufruf König Friedrich Wilhelms III. (Regentschaft 1797-1840) zur Bildung einer Union 1817 stieß in den rheinischen Gemeinden auf breite Zustimmung, weniger hingegen die Einführung einer als hochkirchlich empfundenen Agende für den Gottesdienst. Schwierig erwies sich auch der Ausgleich zwischen regionaler Sondertradition und Herrschaftsanspruch der Berliner Zentrale. In einem zähen Konflikt zwischen Kultusbürokratie und Synoden wurde mit der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung von 1835 ein tragfähiger Kompromiss gefunden, der das presbyterial-synodale Verfassungsprinzip als Erbe vor allem der reformierten Kirchen am Niederrhein weitgehend bewahrte. Die Befugnisse der einzelnen Gemeindepresbyterien, der Kreissynoden als mittlerer Ebene und der von ihrem Präses geleiteten Provinzialsynode wurden untereinander sowie gegenüber den Eingriffsrechten der staatlichen Aufsichtsbehörden (Konsistorium sowie Ministerium beziehungsweise seit 1850 der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin) klar definiert. Ein Generalsuperintendent fungierte als geistlicher Leiter, bis 1877 war er gleichzeitig Leiter des Konsistoriums.

Stolberger Gesangbuch, 1802. (Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland)

Für den theologischen Nachwuchs gewann die 1818 gegründete Universität Bonn rasch an Bedeutung. Impulse aus der Erweckungsbewegung führten zu verstärktem Engagement in der Äußeren Mission (zum Beispiel Bergische Bibelgesellschaft 1814, Rheinische Missionsgesellschaft 1828). Im Bereich der Inneren Mission erwies sich das um 1820 eingerichtete Diakonissenamt (Graf Adelberdt von der Recke-Volmerstein (1791-1878) in Düsselthal, Theodor Fliedner in Kaiserswerth) als zukunftsfähige Lösung.

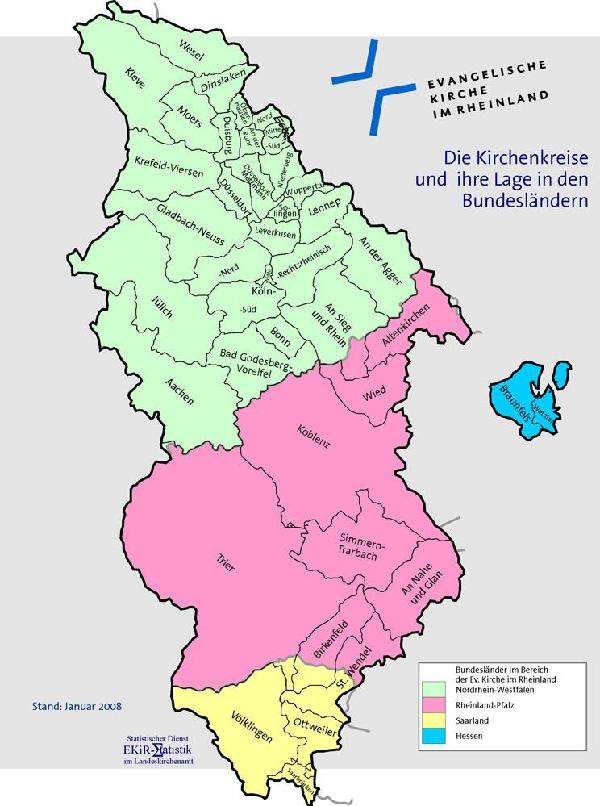

Der territoriale Zuschnitt der rheinischen Kirche blieb fortan recht stabil, so dass sie bis in die Gegenwart über vier Bundesländer hinweg die Grenzen der ehemaligen Rheinprovinz widerspiegelt. Zum Kirchengebiet traten 1835 das ehemalige Herzogtum Lichtenberg um St. Wendel sowie 1866 im Zuge der preußischen Annektion von Hessen-Homburg das Oberamt Meisenheim. Die Exklave um Wetzlar verblieb auch nach deren Wechsel zur Provinz Hessen-Nassau 1932 kirchlich beim Rheinland. Erst 1937 wurde der Landkreis Birkenfeld, der bislang zum Land Oldenburg gehört hatte, der Rheinprovinz angegliedert und in die Provinzialkirche integriert. Ein Kuriosum bildete die Zuständigkeit der rheinischen Kirche für die Verwaltung des Landes Hohenzollern, die erst 1950 an die württembergische Kirche überging.

Diakonissenanstalt Kaiserswerth, Gemälde, um 1850. (Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland)

3. Die preußische Provinzialkirche II: In Treue fest zur Monarchie (1835-1918)

Die Loyalität der Pfarrerschaft und der maßgeblichen evangelischen Kreise zur Hohenzollernmonarchie war über die Revolution von 1848/ 1849 hinaus bis zum November 1918 ungebrochen. Hingegen fand die rheinische Kirche auf die Herausforderungen der Sozialen Frage keine adäquate Antwort. So erschöpfte sich die Reaktion auf die rapide anwachsenden Gemeinden in den Ballungsräumen weitgehend in einer intensiven Bauaktivität. Nie sind für beide Konfessionen mehr Kirchen als zwischen 1860 und 1914 errichtet worden. Die neogotischen und neoromanischen Bauten prägen trotz mancher Kriegsverluste das Bild vieler rheinischer Kommunen bis heute. Der zunehmenden Entkirchlichung - seit 1880 ist der Abendmahlsbesuch auf unter 10 Prozent gesunken- nicht nur der Arbeiterschaft vermochte dies nicht entgegen zu wirken.

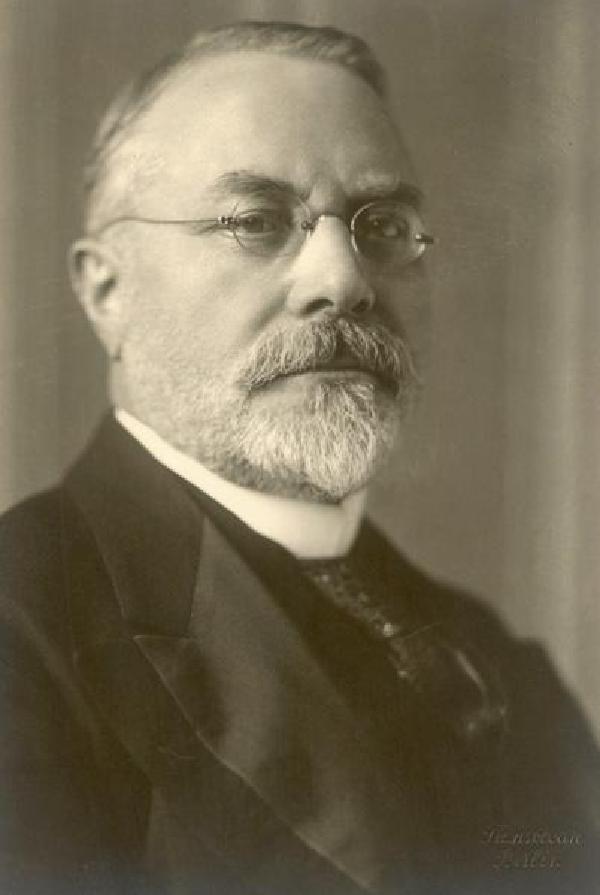

Das 1893 erschienene Rheinisch-Westfälische Gesangbuch bedeutete einen weiteren Schritt für die Ausgestaltung der Union, letztlich auch zu einer Angleichung der Gottesdienstpraxis in allen Regionen der rheinischen Kirche. Spannungen zwischen Vertretern der liberalen Theologie und ihren bekenntnisorientierten so genannten „positiven" Gegnern durchzogen unterschwellig die Provinzial- und Kreissynoden und fanden sich in den jeweiligen kirchlichen Presseorganen widergespiegelt. Reichsweite Aufmerksamkeit erregte der so genannte „Fall Jatho", als der Kölner Pfarrer Carl Jatho (1851-1913) 1911 von einer kirchlichen Spruchkammer wegen Irrlehre seines Amtes enthoben wurde.

Das kirchliche Vereinswesen gelangte im 19. Jahrhundert zu seiner vollen Ausprägung: Jünglingsvereine, die Rheinisch-Westfälische Gefängnisgesellschaft, der Rheinische Hauptverein des Gustav-Adolf-Vereins und die Evangelische Frauenhilfe seien exemplarisch herausgegriffen. 1849 wurde in Bonn (seit 1851 in Langenberg) der Rheinische Provinzialausschuss für Innere Mission gegründet, der die verschiedenen Facetten diakonischer Arbeit bündelte. Er wurde 1963 mit dem Evangelischen Hilfswerk zum Diakonischen Werk zusammengeschlossen.

Bei Kriegsausbuch 1914 zeichneten sich gerade evangelische Geistliche durch theologisch fragwürdige Kriegspredigten aus. Bis in den Herbst 1918 führten rheinische Pfarrer Aufklärungs- und Werbevorträge etwa zur Zeichnung von Kriegsanleihen durch.

4. Der rheinische Protestantismus in der Weimarer Republik und im NS-Staat (1918-1945)

Evangelische Kreuzkirche am Kaiserplatz in Bonn, Außenansicht um 1896, Foto: Stengel & Co. (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland)

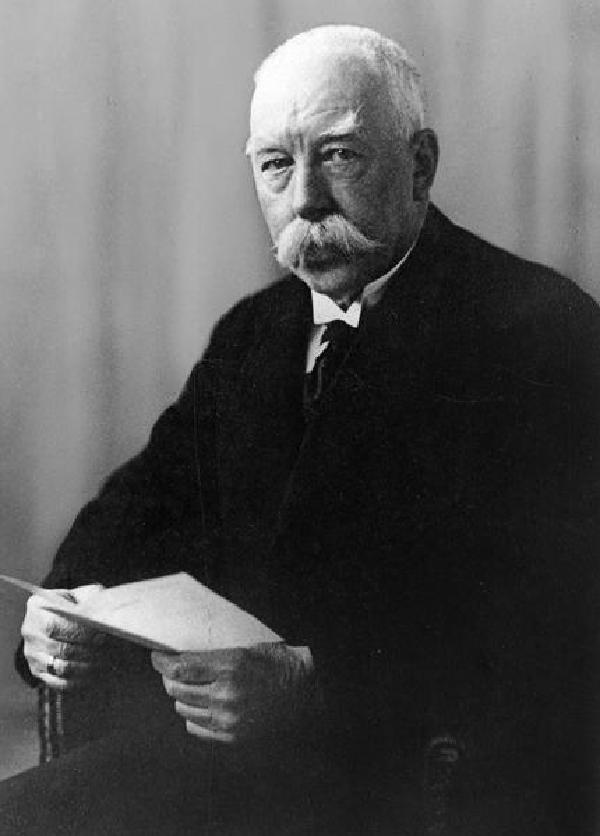

Das Ende der Monarchie bedeutete auch das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments („Thron und Altar"). 1919 wurde der Aachener Superintendent Walther Wolff zum neuen Präses der Provinzialsynode gewählt Er moderierte erfolgreich den Weg zur neuen Kirchenordnung von 1923, die nun stärker die kirchliche Selbstverwaltung zum Ausdruck brachte. So wurde mit dem vom Präses geleiteten Provinzialkirchenrat ein Verfassungselement entwickelt, das von Vertretern des Konsistoriums und der Synode gemeinsam beschickt wurde. Wolff nahm sich vor allem der Öffentlichkeitswirkung des Protestantismus an. Erstmals fanden Massenveranstaltungen wie die Rheinischen Kirchentage 1924 in Köln, 1926 in Essen und 1930 in Saarbrücken statt. Auf die gesellschaftlichen Umbrüche reagierte die Kirche mit Spezialisierung und verstärktem finanziellen Engagement für die notwendige Professionalisierung. Arbeitsgebiete wurden nunmehr durch Ausschüsse sowie eigens eingerichtete Pfarrämter unter anderem für soziale Fragen, Jugend und Studentenseelsorge betreut. Für die Theologenausbildung wurde 1930 das erste rheinische Predigerseminar in Düsseldorf errichtet.

Walther Wolff, Porträtfoto. (Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland)

Die Kirchenwahlen vom 23.7.1933 wurden von den Deutschen Christen (DC) dominiert. Im Zuge der Gleichschaltung der Kirchen der Altpreußischen Union folgte das kurzlebige Intermezzo eines evangelischen Bistums Köln-Aachen unter Heinrich Oberheid (1895-1977). Als kirchliche Opposition zum DC-Regiment formierte sich seit Herbst 1933 die Bekennende Kirche (BK) mit dem Bruderrat als Leitungsspitze. Vom 29.3. bis zum 1.5.1934 tagte in der evangelischen Kirche von Barmen-Gemarke die erste allgemeine deutsche Bekenntnissynode und verabschiedete die richtungsweisende „Theologische Erklärung von Barmen". Eine Gründung der BK war die Kirchliche Hochschule Wuppertal, die 1937 bereits wieder verboten wurde und nur noch illegal weiterarbeiten konnte.

Nach einer Übergangszeit der so genannten Kirchenausschüsse wurde 1937 auch das rheinische Konsistorium, das 1934 von Koblenz nach Düsseldorf umgezogen war, auf Parteilinie gebracht. Bis zum Kriegsausbruch, der allein schon durch die Einberufung von über 50 Prozent der rheinischen Pfarrer, Hilfsprediger und Vikare die innerkirchlichen Konflikte weitgehend zum Erliegen brachte, wurden nun verschärft politisch missliebige Theologen gegängelt und verfolgt. Hierbei wurde die Kooperation mit Gestapo-Dienststellen nicht gescheut, wie das Beispiel des 1939 im Konzentrationslager Buchenwald ermordeten Dickenschieder Pfarrers Paul Schneider zeigt.

Sonderdruck der Barmer Zeitung, 1934. (Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland)

5. Neubeginn nach 1945

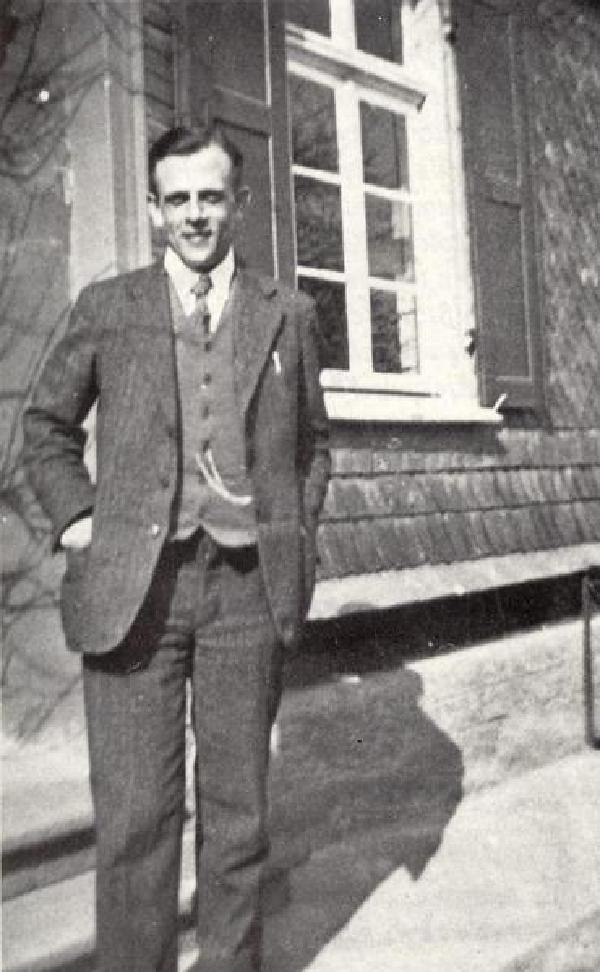

Noch im Mai 1945 bildete sich in Düsseldorf eine vorläufige neue Kirchenleitung aus führenden Repräsentanten der BK und einigen politisch unbelasteten Vertretern des bisherigen Kirchenregiments. Aus den ehemaligen preußischen Provinzialkirchen bildeten sich in den folgenden Jahren selbständige Landeskirchen. Auf der Synode in Velbert vom 8.-13.11.1948 konstituierte sich die „Evangelische Kirche im Rheinland" (EKiR) mit dem bisherigen Essener Superintendenten Heinrich Held (1897-1957) als erstem Präses. Ihre „Verfassung" bildete die 1952 verabschiedete neue Kirchenordnung.

Margarete und Paul Robert Schneider, Porträtfoto. (Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland)

Die rheinische Kirche engagierte sich stark in der Bildungsarbeit (Gründung der Evangelische Akademie Mülheim / Ruhr, Wiedereröffnung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, Gründung landeskirchlicher Schulen und Internate) und der Sozialpolitik (Sozialethischer Ausschuss unter Friedrich Karrenberg (1904-1966). Kirchenintern wurde die volle Gleichberechtigung der ordinierten Theologinnen im Pfarramt schließlich 1975 erreicht. Der gesellschaftliche Pluralismus in der Ära von Präses Joachim Beckmann (Amtszeit 1958-1971) und seiner Nachfolger Karl Immer (Amtszeit 1971-1981) und Gerhard Brandt (Amtszeit 1981-1989) spiegelte sich in den Kontroverslagen der EKiR unmittelbar wider. Exemplarisch benannt sei hierfür die von der rheinischen Landessynode 1980 beschlossene Erklärung „zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden", die als Anstoß für zahlreiche andere Landeskirchen und die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) insgesamt wirkte.

Aktuell hat die EKiR circa 2,9 Millionen Gemeindeglieder in 777 Kirchengemeinden. Deren Presbyterien entsenden Abgeordnete in die Kreissynoden, die wiederum Vertreter in die einmal jährlich tagende Landessynode schicken. Diese wählt den Präses und die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. Im Jahr 2006 betrug der evangelische Bevölkerungsanteil im gesamten Gebiet der Landeskirche 23,6 Prozent (zum Vergleich: 1905 betrug er noch 29,1 Prozent).

Literatur

Conrad, Joachim/Flesch, Stefan/Kuropka, Nicole/Schneider, Thomas Martin (Hg.), Evangelisch am Rhein. Werden und Wesen einer Landeskirche, Düsseldorf 2007.

Online

Auszug aus der Ausstellung Anvertraute Zeit - 150 Jahre Archiv der EKiR (Information auf der Homepage der Evangelischen Kirche im Rheinland). [Online]

Kleine Geschichte der EKir (Information auf der Website der Evangelischen Kirche im Rheinland). [Online]

Zeittafel zur Rheinischen Kirchengeschichte (Information des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte e. V.). [Online]

Siegel der Kirchlichen Hochschule Wuppertal.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Flesch, Stefan, Evangelische Kirche im Rheinland, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Orte-und-Raeume/evangelische-kirche-im-rheinland/DE-2086/lido/57d11b0c04fee3.27538800 (abgerufen am 27.04.2024)